-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

コストコはトップ交代後も成長を続けている

歴史を振り返ると、創業者や、会社を成功に導いた初期のリーダーの退任や死去を境に勢いを失った優良企業は数多い。フォード・モーターやウォルト・ディズニーのほか、1985年にスティーブ・ジョブズを追放した直後のアップル、ヒューレット・パッカード、スターバックスなど、枚挙に暇がない。

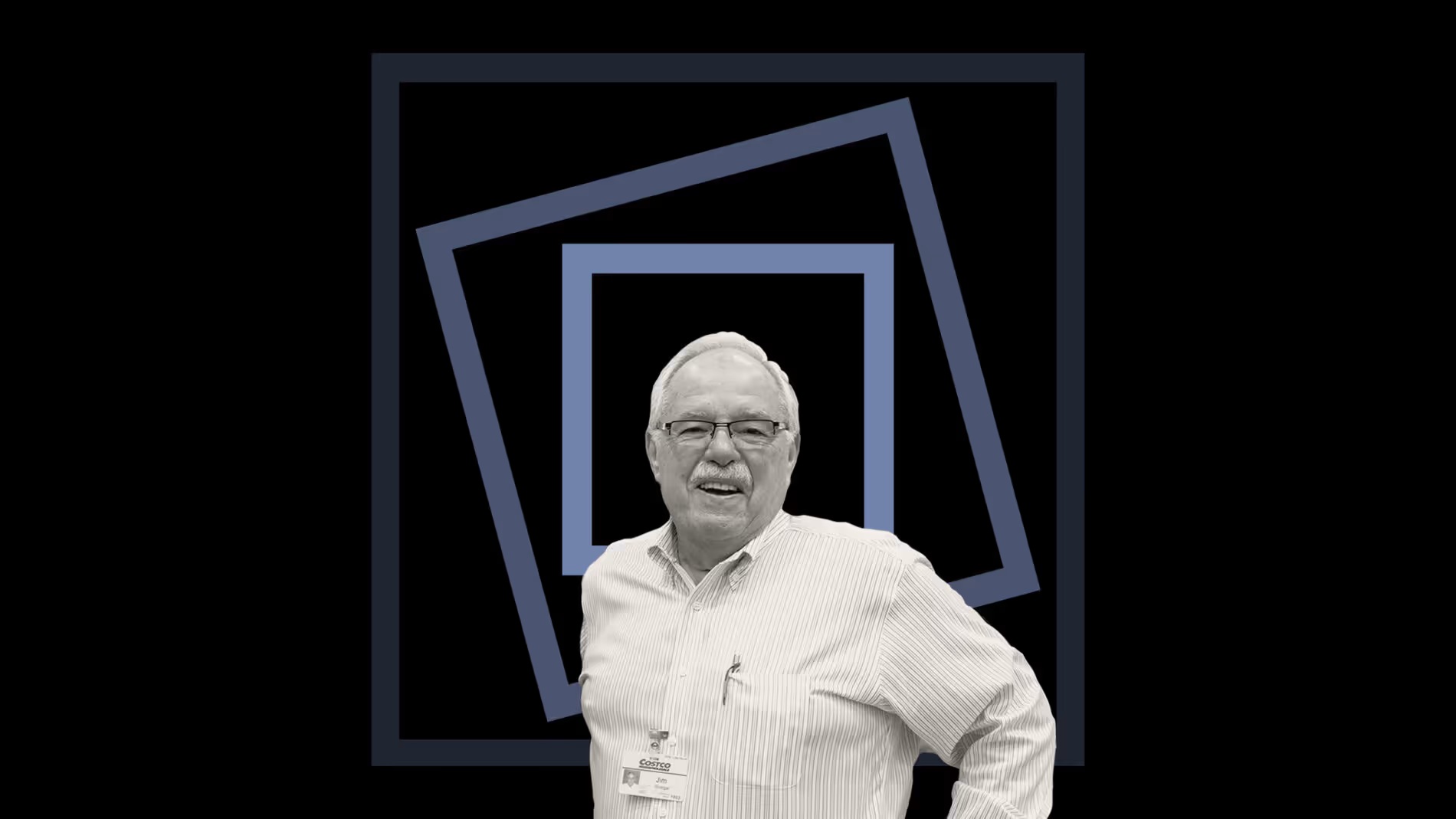

しかし、コストコは例外である。2012年1月に共同創業者のジム・シネガルがCEOを退任して以降、CEOは2人交代している。同社はトップが交代しても、事業運営の卓越性と誠実さを軸とする組織文化を維持し、多くの小売チェーンが苦戦もしくは消滅する中でも繁栄し、成長し続けている。

本稿では、シネガルが自身の強い信念と、それに根差した倫理規範をどのようにしてコストコのDNAに埋め込んだのかを探る。そこには、あらゆる規模の企業リーダーにとっての教訓がある。

筆者がコストコに注目するようになった経緯

筆者は、25年以上にわたり、数多ある最前線のサービス企業が陥る悪循環について研究してきた。離職率の高さが、サービス品質や生産性の低下を引き起こし、それがさらに人材への投資を困難にするという循環である。筆者らはこの連鎖を断ち切った低価格小売企業4社を調査した。これらの企業は、人材への投資と、高い生産性とモチベーションを生む業務を組み合わせることで、事業運営の卓越性を追求していた。筆者はこのアプローチを「よい職場戦略」(Good Jobs Strategy: GJS)と名づけた。以来、小売、外食、コールセンターなどの業界でGJSを採用する企業が出てきている。

その低価格小売4社のうちの1社が、会員制倉庫型小売のコストコであった。同社の運営モデルについては、これまで『ハーバード・ビジネス・レビュー』(HBR)の記事を含めて数多く執筆しており、ジム・シネガル本人とも深く交流を持つようになった。彼は小売業界のレジェンドだが、本人はそのように呼ばれることを好まない。MITスローンのMBAの授業で、彼はいつも筆者の教え子たちにこう語っている。「自分は非常に運がよかったと思っている。事業で成功したということは、運に恵まれたということだ。そんなこともわからない人は愚かだ」と。

シネガルにとって、コストコの成功は、一人の力で成しえたことではない。社内のあらゆる階層の人々のアイデアによって支えられてきた。彼は小売業の革新者、ソル・プライスの下で24年間、フェドマート(FedMart)とプライスクラブ(Price Club、1993年にコストコと合併)で働き、自分が知っていることはすべてプライスに教わった、と感謝する。コストコの創業時の幹部10人のほとんどがフェドマートかプライスクラブの出身であり、彼らもまたプライスから受け継いだ倫理観の基礎を持ち込んだ。

シネガルはいつも学生たちに、ビジネスは金儲けのためだけにするのではない、と教えている。ビジネスは社会契約に対するコミットメントであり、その中身はコストコの倫理規定(Code of Ethics)に明文化されている。

コストコの倫理規定

シネガルと共同創業者のジェフリー・ブロットマンは、最大ではなく最高の小売企業を目指した。「最高」が何を意味するかが明確になったのは、意外な人のおかげだった。州の調査官である。1983年、ワシントン州でビールとワインの販売免許を申請したコストコは、数カ月にわたる煩雑な手続きに悩まされた。調査官はまず、「クラブ」という言葉、次に「ホールセール」という言葉を問題視し、さらには看板を「5フィート先の壁」に移動することを要求して、30日間の公告期間を最初からやり直させた。

この時、シネガルは悟った。調査官は、自分たちの異色のビジネスモデルに懐疑的なあらゆる人々の代表なのだと(「買物客から会費を取るなんて、そんな馬鹿な話があるか」)。そこでコストコは、想定されるあらゆる反対意見を克服する道を選んだ。業界最高水準の返品保証を提供し、商品と会員制度に対する100%の満足保証を行い、規格外品やB級品は一切扱わず、製品を売り込む際に最上級表現を使うことも避け、すべての仕入れ上の利益を顧客に還元する方針を決めた。何よりも重要なのは、シネガルの言葉を借りれば、「従業員を犠牲にして儲けていると言われない会社にする」ということである。

まもなくしてコストコのすべての「倉庫」(コストコの店舗を指す名称。以下同)に倫理規定が掲げられた。

1. 法律を守る

2. 顧客を大切にする

3. 従業員を大切にする

4. サプライヤーに敬意を払う

5. 株主に報いる

この倫理的基盤がシネガルの信念を支え、それに首尾一貫性と持続力を与えている。そしてこの順序には意味がある。ウォール街のアナリストたちに、四半期利益を増やすために、値上げや賃金カットをするよう圧力をかけられるたびに、シネガルはこの倫理規定を指し示した。第2と第3の規範を犠牲にして第5の規範を優先させれば、最終的には株主価値を損なうことになるのだ、と。

ライバル企業には真似できない決断を繰り返し後押ししてきたこの序列の厳格な遵守は、驚くべき成果をもたらした。2024年には、コストコはウォルマートとアマゾン・ドットコムに次ぐ世界第3位の小売業者となった。売上高は2500億ドル、従業員数は全世界で33万3000人。米国とカナダの会員更新率は93%。驚異的な顧客ロイヤルティの高さである。従業員離職率8%は、小売業界平均の7分の1を下回り、従業員ロイヤルティも並外れている。そして投資リターンはすべてを物語っている。30年間の年率リターンは、S&P500の9%に対し、17%であった。

この倫理規定は、シネガルとのこれまでの対話から筆者が読み取った彼の確固たる信念と通じ合っている。以下に紹介するのは、彼の決断を導き、コストコの企業文化を形づくった5つの信念である。

信念1 他社を無闇に真似しない

コストコ社内では、自社の価値提案を象徴する訓話として、「サーモンの話」が語り継がれている。1987年、コストコが初めてサーモンを販売した時、価格は1ポンド(約454グラム)7ドル99セント、皮付きで、ひれや小骨もついたままだった。その後、バイヤーが徐々に品質を向上していった。ハラス、ひれ、骨を取り除き、皮も処理し、さらには2インチの側線(側面のスジ)さえも取り除いた。それぞれの改善が品質を高め、価格も下がり、最終的には、完全下処理済みのサーモンを1ポンド4ドル99セントで販売するようになった。

その教訓とは、あらゆる選択(扱う商品、導入する技術、価格設定、労働慣行)が「高品質な商品とサービスをできる限りの低価格で提供し、あらゆるコスト節減を顧客に還元する」というコストコの約束を支えるものでなくてはならない、というものである。

当たり前のことのように思える。もちろん、リーダーは自社のビジネスを把握し、自社の価値提案を支える決断を下す必要がある。しかし実際は、その価値提案を言語化する(そして、それ以外のことに「ノー」と言う)ことさえ勇気が要る。時流に乗り、ライバルの動向に追従する誘惑は抗い難い。ライバルがやっているというだけで、慌ててポイント制度や即日配送を始めた企業がいくつあるだろう。シネガルが一線を画しているのは、他社が採用する小売業界の「ベストプラクティス」の多くを、彼が確固たる信念を持ってはねつけた点である。それを組織文化に深く埋め込んだ結果、自動的にあらゆる決定をコストコの価値提案に照らして下すようになったのである。

クレジットカードを例に取ろう。1980年代には、ほとんどのディスカウントストアやスーパーがクレジットカード払いを導入した。しかしコストコは何年もの間、導入を拒否していた。会計処理に時間がかかり、入金が遅れ、さらにクレジットカード会社に2.2〜2.5%の手数料を支払う必要があるため、値上げせざるをえなくなるからだった。コストコは、手数料が0.5%を下回り、処理スピードが改善して初めて導入に踏み切った。「テクノロジーを怖がっていては何もできない」とシネガルは説明する。「取り入れる必要はあるが、ビジネスがそれに引っ張られてはならない。会社を良くするものだけを導入することだ」

労務に関しても同じ理屈である。大半の小売業者は低賃金、高離職率に甘んじていた。シネガルにとって、高い離職率など論外だった。「当社では、コスト[販売費および一般管理費(SG&A)のこと]1ドルのうち70セントは人件費だ。そこを間違えると、ビジネスは失敗する」。従業員を「最小限に抑えるべきコスト」と見なすライバルに対し、シネガルは「顧客価値を向上させる原動力」と見なした。青果の取り扱いや棚の補充、レジ対応が不十分であれば、薄利多売モデルとそれに依存するすべてが成り立たなくなる。したがって高賃金、低離職率は思いやりではなく、正しい行いなのである。

内部昇進の方針も同じ信念を反映している。コストコの本社部門、倉庫、フィールドチームの管理職はほとんどすべてが内部昇進である。本社部門の従業員や薬剤師の中にも、現場出身者が多い。彼らは倉庫で働きながら大学に通う。「我々は雇用だけでなく、キャリアを創出している」とシネガルは言う。そのやり方では会社として新しい視点を得られないのではないかと問われると、彼は業績を指し示した。「会員のために新しい商品やサービスを開発するこのビジネスで、我々はトップを走り続けている」。

ウォール街のアナリストたちも、コストコのアプローチに繰り返し疑問を投げかけた。なぜ内部昇進率が99%なのか。なぜライバルより格段に高い賃金を払うのか。なぜ99ドルで売れるワインを89ドルで売るのか。2004年にはドイツ銀行のアナリストが、コストコでは「株主になるよりも、従業員や顧客になるほうが得だ」と皮肉交じりに述べた。こうした数々の圧力に対するシネガルの答えはこうだ。文句があるなら、株を売ればよい。コストコのリターンがすべてを物語っていた。

「人の言いなりで会社を経営することほど間違っていることはない。それは悲惨な間違いだ」とシネガルは警告する。彼は会社の共同創業者としては投資家から異例な不信を買っていたが、コストコの安定的な好業績が、次第にそうした懐疑派を黙らせた。この成功の実績は、後任のCEOたちがコストコの理念を引き継ぐ基盤となった。

信念2 規律が競争優位を持続させる

そもそも倉庫モデルはコストコの発明ではなかった。ソル・プライスが1976年にプライスクラブで先鞭をつけた。1980年代前半には、ウォルマートやゼア(Zayre)などのライバル企業がそれを真似て競争していた。そのモデルとは、会費を集め、質素な空間で限られた品揃えを格安の価格で販売することであった。だが、定型を真似ることと固執することはまったく別のことだ。収益への圧力が、ライバルたちを品揃えの拡充や値上げによる売上増に向かわせた。たとえば、ウォルマートが展開する会員制スーパー、サムズクラブは、2017年に平均取扱品目を3500SKU(最小在庫管理単位)から8000SKUへと拡大した結果、価格優位性が薄れた*。以来、同社は品目を減らすなど、基本の倉庫モデルに戻ろうとしている。

シネガルは、社内の仕組みと定期的な教育を通して規律を徹底した。月次の予算会議では、品目を一つひとつ精査し、3800SKU程度に抑えた。彼はソル・プライスの「賢明な機会損失」、つまり価値提案を守るために、意図的に収入を放棄するというコンセプトを導入した。たとえば、カークランドブランドで「スタンダードフィット」シャツに加えて「スリムフィット」シャツを発売したが、在庫管理が困難になり、労働生産性が低下したため、スリムフィットは引き上げた。コストコはファッション業ではないからだ。ほとんどの会員がスタンダードシャツで満足するなら、スリムフィットを求める顧客を失っても、それは賢明な機会損失なのである。

規律を徹底するもう一つの仕組みが、物事を単純に保つことである。「単純」はシネガルが口癖のように言っていた言葉だ。従来の方法と違っても、単純な方法があればそちらを選んだ。たとえば、トイレットペーパーにもワインにも同じカークランドというプライベートブランドを使うことなどだ。

明確にしておくが、規律を守ることは、新しいことをやらないという意味ではない。コストコは時とともに大きく進化した。薬局、精肉、青果、ベーカリー、補聴器、眼鏡、デリカの部門やフードコート、旅行業、自動車購入サポートプログラムなどは、創業時には存在しなかった。しかし、新たに追加するサービスや商品は、必ず価値提案を向上させるものでなければならない。コストコでは、新しいサービスや商品を検討する前に、3つの問いを投げかけ、誘惑に抗いやすくしている。

・それは我々の得意なことか

・それは顧客の節約につながるか

・それを実施して利益が出るか

労働規律にも厳格なルールがあった。賃金は勤続年数に応じて上昇した。そして勤続年数が長いほど解雇が難しくなる。勤続1年を過ぎると解雇にはゼネラルマネジャー(部門長)の承認が、10年を過ぎると副社長の承認が必要となる。そのメッセージは明確だ。忠誠心は双方向である。

価格設定の規律も同様に厳格だった。ブランド品なら14%、カークランド・シグネチャー商品なら15%を超える値上げはできなかった。顧客が高値に気づかないとしても例外は認められなかった。

シネガルがよく例として挙げるのが、カルバンクラインのジーンズだ。他社が50ドル以上で売っている商品を、コストコは29.99ドルで販売した。バイヤーが仕入れコストをさらに下げることができた時、コストコは価格を22.99ドルに引き下げた。シネガルは筆者の授業で学生たちに何度も語った。「ジーンズを10万本仕入れて、1本当たり7ドルの利益が出せるとわかっている。これがどれほどの誘惑かわかりますか。一度摂取すればヘロインと同じ、やめられなくなる。中毒になり、それでビジネスプランがすっかり変わってしまうのだ」。

その制約は、業績不振の場合においても同社の選択肢を狭める。しかし、それこそがこの制約の存在意義なのだ。会社が圧力に屈せず、顧客に常にベストプライスを提供するためだ。

信念3 利益は販売の現場でこそ生みだされる

筆者と話したほとんどのCEOは、商品やサービスと顧客が接する現場を身近に感じることの重要性を理解している。しかし、その時間を確保することは実際には難しい。CEOの時間の使い方に関するマイケル・ポーターとニティン・ノーリアの研究によれば、CEOが一般従業員に割く時間はわずか6%にすぎない。

シネガルはそこが違った。彼は年間200日を倉庫の視察に費やし、よく他の幹部も同行させた。なぜなら、彼曰く「そこが利益を生みだす場所だから」である。

彼の倉庫視察は形式的なものではなかった。商品の前で立ち止まり、陳列の仕方や価格を確認しながら、顧客の視点で点検した。マネジャーに在庫状況や値付け、競合に関する基本的な質問をした。士気も確認した。学生たちは、シネガルに質問された倉庫のマネジャーたちが、数字を正確に把握していることに、いつも驚嘆している。それはマネジャーたちが自分の仕事をよく理解し、期待に応えようとしている証である。

シネガルは引退後もその姿勢を変えなかった。マサチューセッツ工科大学(MIT)の学生たちとマサチューセッツ州ウォルサムの倉庫を視察した際、彼はガーデンホースの値段がシアトルの倉庫より2ドル高いことに気づいた。別の機会には、ノートパソコンの展示台数を数え、店長のショーン・マッケンドリーに、「なぜこれほど多いのか」と尋ねた。彼にとってこれらは些細な齟齬ではなく、システムが守られているかどうかを知るサインだった。マッケンドリーはのちに、当時CEOだったクレイグ・ジェリネックも店に来て、ノートパソコンを見て同じ指摘をしたと話してくれた。その継続性は偶然ではなく、教育の賜物であった。

この規律は視察にとどまらない。現場からのフィードバックも極めて単純な方法で行われることになっている。すなわち、すべての倉庫から日々集まる顧客の声は、バイヤーからCEOまで回覧される。「商品が在庫切れになれば、倉庫の従業員全員がわかる。お客さんがたえず教えてくれるから」とシネガルは学生たちに語る。このローテクな、原始的でさえあるプロセスがリーダーに重要な問題に集中し、即座に解決できるようにしていたのである。

2024年までおよそ40年間コストコのCFOを務めたリチャード・ギャランティは、1985年に社長室に呼ばれた時のことを振り返る。当時コストコは、7店から15店へと倉庫数を拡大していた。会計部門は新たな手順を導入して本社業務を効率化したが、それによって倉庫側の事務作業が増えていた。シネガルのメッセージは明快だったという。「あなた方は倉庫のために働いている。本社が楽になり、倉庫の仕事が複雑になるような手順を作ってはいけない」。その教訓ははっきりしている。財務を含め、どの部門も現場を支えるために存在するのである。

信念4 管理職の仕事の9割は教育である

企業は、学習と成長の重要性を掲げて、リーダー研修や採用に何百万ドルと投じる。にもかかわらず、小売業界のように離職率が高いと、マネジャーはほとんどの時間を後任の採用と基本的な指導に費やし、そのサイクルを繰り返している。コストコでは労働力の安定により、管理職は従業員の補充ではなく育成に注力し、指導した相手が昇進するのを誇りを持って見届ける余裕ができている。

シネガルは毎年、学生たちに言う。「もし私がすべてのショッピングカートを押し、すべての商品を購入し、すべての価格をつけ、すべてのレジを打ち、すべての勘定を払えるならそうしたいが、それは不可能だ」。だから教育が必要である。「もしマネジャーが、自分の仕事の9割が教育だということを理解していなかったら、その人は何もわかっていない」。

指導は、ほとんど模範を示すことによって行われた。倉庫視察が極めて重要なのはそのためだ。シリアルの売り場はどこかと尋ねた顧客を、シネガルや上級幹部がその場所を指さすのではなく、みずから案内したり、床に落ちているゴミを拾ったりする行動が手本であった。「簡単なことだ」とシネガルは言うが、それを見て、30万人を超える従業員は、自分が顧客に対して果たすべき役割を理解する。マサチューセッツ州ウォルサムの倉庫で精肉部門のマネジャーを務めるトッド・マイナーは、1年前の授業で学生たちにこう説明した。「そこにいる誰よりもよく働くことです。そうすれば皆が従います。自分が一生懸命働かなければ、人に努力を求めることはできません」

この教育文化を強化しているのが内部昇進だ。数十年間、模範を見せられて育ったマネジャーがみずから教える立場になる。マイナーが言うように、「次の世代を育てるのは私たちの役目です。このように日々、準備しているのです」。コストコにとって、強力な人材パイプラインは計画的につくるものである。それは、組織の全階層におけるリーダーシップの安定と継続性を約束する(シネガルの後を継いだ両CEOはともに倉庫出身だ)。「我々がどれだけ後継者計画に時間をかけているか知ったら驚くだろう」とシネガルは言う。

後継者育成は本社に限らない。倉庫のマネジャーも常に次の昇進候補を考えている。これまで、勤続20年以上の倉庫マネジャーが数人、筆者の授業に参加している。学生たちになぜコストコで働き続けているのかと問われると、「自分がコーチングやメンタリングした相手の昇進を見届けることに充実感を見出している」と答えていた。

信念5 常に正しい行いをせよ(皆が注目している)

シネガルとブロットマンは、50年続く、米国を代表する会社を築きたかった。「経営が厳しくなったら売ってしまうようでは、そうはなれない」とシネガルは考えていた。彼は値上げの上限設定や商品管理に対するのと同じ厳格さを倫理的判断にも適用した。

2008年の金融危機では、誠実さが試された。カリフォルニア州サリナスの倉庫を視察したシネガルは、銀行の破綻により、9人の従業員が家を失ったことを知った。「住む家を失ったら、と想像してみてください」。経営陣は選択を迫られた。コストコは3年ごとに全社共通の従業員契約書を更新し、そこに賃上げ幅を定めている。その年は景気後退を理由に、賃金カットや据え置きも可能だった。しかし、「その場の誰一人として、賃上げの見送りを提案する者はなかった」とシネガルは振り返る。

ギャランティCFOは、シネガルの決断理由を覚えていた。「いまほど従業員が賃上げを必要としている時はない」。経営陣は約束を守っただけでなく、3年前よりも上げ幅を増やし、同時に商品価格を引き下げ、レイオフをしないと誓った。「それは後にも先にも我々が行った中で一番の英断だった」とシネガルは学生たちに語った。ライバルが苦戦する中、価格を下げて販売量を増やし、他社が人材流出に見舞われる中でも従業員の忠誠心は揺るがなかった。

シネガルはこれまで学生たちに「正しい行い」の例を数多く共有してくれた。

・コストコは1985年に中西部に進出したが、「お客様の期待に応えられなかった」ため、1987年に撤退した。その際、地域の会員全員に年会費を返金した。「会社はまだ若く、会員を裏切っていなくなったという評判が立つのは避けたかった」とシネガルは言う。「いつか戻ってくると確信していたし、その時には歓迎されたかった」。

・入札を経てタイヤの仕入先を変更することを決定した際、それまでの仕入先が従業員200人を抱えるテネシー州の工場を閉鎖せざるをえなくなることを知った。サプライヤーは解雇手続きのために60日の猶予を求めた。シネガルのチームは1年間の取引を保証し、その工場が稼働を続けられるようにした。「200世帯が失業する現実を誰も受け入れられなかった」と彼は言う。

・ある年、会社が伝えていた料率よりも1.5%ポイント高い健康保険料を従業員から徴収していたことがわかった。そこで会社は全従業員に返金を実施した。総額は数百万ドルに上った。「約束した以上、従業員に対する義務を果たさなければならない」とセネガルは語った。

・コストコと地主の双方が賃料の値上げを保証する契約書条項を見落としていたことがあった。契約から10年経って、地主へ100万ドル超の未払金と利息を支払う義務があることがわかった。弁護士からどうすべきかと聞かれ、シネガルはこう答えた。「私に聞くまでもなく、答えは決まっている。支払いなさい」。地主はそんな貸しがあるとは知らず、小切手を受け取って仰天した。

こうした事例を授業で紹介すると、顧客と従業員の話が最も学生たちに響いた。だが、なぜ地主にお金を払うのか。シネガルにとって、倫理は状況に左右されない。「単純なことだ」と彼はよく口にした。「正しい行いとは何か、誰もが知っている」。もし上層部が仕入先や家主との関係を軽視しているところを従業員が見たら、倫理規定を守る義務があると誰が思うだろうか。基準は100%でなければならない。そうして初めて従業員は誠実な扱いを受けると信頼し、同じ基準で顧客や仕入先に接するようになるのだ。

シネガルは、自身の誠実さは小学校1年の時の担任の影響だと冗談混じりに語る。ピッツバーグと、その後サンディエゴの労働者階級の家庭で育った彼は、謙虚さと勤労への敬意を身につけた。18歳で最初に就いた仕事は、フェドマートでのマットレスの荷下ろしだった。彼は、フェドマートとプライスクラブでソル・プライスの下で働いた経験を通して、顧客と従業員を尊重してこそビジネスは成功するという大原則を学んだという。

信念の上に築かれた明快さ

小売業は複雑だ。利益率が低く、顧客ニーズは絶えず変化し、競争が激しい。それでも、シネガルの哲学は学生たちに極めて明快に映った。その明快さは、互いに補強し合い、信頼の好循環を生み出す確たる信念から生まれた。顧客は、最も価値のある買い物ができると信じ、従業員は尊重され、ここでキャリアを築けると信じる。あるいはマイナーが言うように、「コストコの業績がよければ、自分も経済的に安泰だ」と信じる。サプライヤーは公正に扱われると信じ、株主は会社が存続すると信じる。

シネガル退任後、長年コストコでマネジャーを務め、内部昇進した2人の後継者は、事業を継続的に適応させつつ、彼の信念に忠実であり続けている。それでもシネガルは、コストコのリーダーたちがいつか自分たちを偉大にした要因を忘れ、規律を失わないかということが、最大の懸念だと学生たちに語った。彼によれば、「健全な危機意識」は優れた小売業者に欠かせない資質だという。

シネガルの信念そのものがビジネスリーダーへの教訓となるが、それ以上に重要なのは、それをどのように組織に浸透させたかである。彼は高邁なミッションステートメントやビジョンステートメントには頼らなかった。明確な顧客価値提案、厳格なルール、記憶に残るエピソード、徹底した教育、一貫した内部昇進の方針、そしてみずからが模範になることによって、その理念を制度化した。創業期の偉大なリーダーが去った後につまずく企業が多いこの時代に、シネガルの手本は、いかに信念を組織のDNAに深く織り込み、永続させるかを示している。

*編集部注(2025年9月26日):サムズクラブの2017年の最大SKUが平均8000品目であったことを反映し、本文を改訂しました。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)