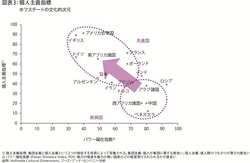

消費者の商品選択における変化が、個人へのパワーシフトの最もわかりやすい現象であるが、より一般的に見て、個人主義の度合いは富の増加とともに高まる傾向がある(図表3参照)。この図の縦軸が上に行くほど、個々人の行動が集団に帰属するのではなく、個人の独立の判断に依存することを示している。横軸が右に行くほど、相対的にパワーの強い集団やメンバーの影響力が強いことを示している。もともと西欧文化圏は個人主義の傾向が強いともいえるが、アジア文化圏の日本が右上にきていることなどから、経済発展に応じて個人主義の傾向が強まることが考えられる。富の増加と自由化が起こると、消費の増加および選択の多様化が起こり、個人主義への要求が高まるのである。

世代間ギャップによって個人主義化がさらに進むという見方もある。日本でも戦前・戦中派よりも団塊世代のほうが個人主義的と見られているが、これは欧米の若者カルチャーが押し寄せた影響と見ることができる。団塊ジュニアになると、物心ついたときから豊かな社会で育っているため、商品やサービスを評価する目が肥えてきている。さらにその下の世代になると、物心ついたときからネット社会であり、より情報感度が上がっていると言われる。

こうした変化に加えて、文化の多様化という動きも起きている。多くの先進国で、グローバル化するエスニック・コミュニティなどの影響もあり、文化的多様性を内包するようになっている。日本の例を見れば、伝統的な日本文化と現代的な欧米文化というだけではなく、アニメなどの日本的な現代文化、在日外国人による各国文化、韓流などの「輸出型」文化などが多様に存在していることがわかる。米国で生活していれば、宗教という側面からも多様な文化が存在しており、各々の宗教戒律に対応した食料品店が存在している。また、新興国に行けば、その国固有の文化や慣習があり、それにうまく対応することが必要になる。

企業のマーケティングとしては、こうした多様化・高度化する顧客のニーズに細かく対応していかないと、他社に顧客を奪われてしまう。顧客ニーズは、機能・性能やデザインだけでなく、安全・健康やエコロジーという面にも意識が向かっており、さまざまな基準に適合しなければならなくなっている。

こうした多様なニーズにも応えつつ、低コストも実現しなければならないとなると、従来よりも事業参入のハードルが高まっていくと見るべきであろう。隣接業種に安易に多角化していっても、その業界に固有の多様な顧客ニーズに応えつつスケールメリットも実現することは容易ではない。むしろ、自社の本業分野でスケールメリットを実現しつつ、多様な(地理的)市場の多様なニーズに応えるカスタマイゼーションを行うという方向性が理にかなっている。日本企業の多くは、採算のことは忘れて(事業部レベルの判断で)商品ラインを拡張してしまう傾向にあるが、採算の取れる分野(本来は本業分野が最も高採算のはず)に集中して、その範囲内で地理的市場を拡大し、多様なニーズに応えるという大方針を、本社のレベルで明確化すべきであろう。

*第12回は2013年12月24日(月)公開です。

グローバルな経営コンサルティング会社として、世界のトップ企業及び諸機関に対し、経営レベルの課題を解決するコンサルティング・サービスを提供している。全世界57事務所に3,000人以上のスタッフを擁し、クライアント企業との実践的な取り組みを通じて、「本質的な競争優位」と「差別化された優れたケイパビリティ」の創出を支援することを使命とする。

【連載バックナンバー】

第1回「長期的ビジョンはなぜ必要なのか」

第2回「グローバル市場の変化を見通す」

第3回「グローバルな10のメガ・トレンド」

第4回「第1のメガ・トレンド 環境保護主義」

第5回「第2のメガ・トレンド 資源をめぐる戦い」

第6回「第3のメガ・トレンド 人口動態と富」

第7回「第4のメガ・トレンド 人口移動」

第8回「第5のメガ・トレンド 富の再配分」

第9回「第6のメガ・トレンド ビジネスのグローバル化」

第10回「第7のメガ・トレンド パワーシフト」

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)