人間の非合理性をも理解する

「人間は合理的である」

これを前提とする組織研究は、長らく大きな潮流を形成していた。しかし、特に近年、人間が合理的に行動することを必ずしも前提としない考え方が、少しずつその勢力を増してきている。

これは当然の流れかもしれない。人間は一定の制約のうえで合理的であるという前提が生み出されたのは、いまから70年も前である。世界はそのとき、第二次大戦の混乱から完全には回復していなかった。超大国・米国は経済発展の真っ只中にあったものの、経営組織のあり方は現在とは大きく異なっていた。

当時は、いまよりも単純な生産工程であり、知識労働に従事する人の数も限られていた。ホワイトカラーと言われるような中間管理職の数もいまほど多くはなく、何よりも、産業構造が現在と比較すれば安定的であった。競争優位が短期間しか持続せず、情報通信技術や生産販売運送技術の進化によって意思決定とその実行が迅速化され、絶えず事業領域の変革と製品・サービスの刷新を求められる現代の競争環境に比較すれば、変化と確信を求められる厳しい経営環境ではなかった。

何よりも、第二次世界大戦中に急速に活用が進んだ統計や確率の手法は、人間が限定合理的であるという理解と同じ方向を向いていた。こうした手法はオペレーションズ・リサーチとも呼ばれ、戦中から生産工程での生産性や品質の向上、船舶や航空機の航路選択、戦術目標の数値的評価に大いに活用された。

こうした統計や確率論的な考え方は、特にジョン・フォン・ノイマンとオスカー・モルゲンシュタインが最初に定式化した期待効用[注10]と合わせて、不確実性の高い現実世界における人間の行動も、統計と確率の概念を応用することで「合理的である」と説明できる可能性を提示したのである。

こうした時代背景を前提とすれば、組織運営において少数の人間に自由と発想、変革の機会を与え、組織全体の運営をより科学的、合理的に理解し、それに基づいて設計することも不思議ではなかった。サイモンやノイマン、モルゲンシュタインが人間の合理性を探究した時代は、たしかに合理性が説明力を持つ時代であった。

では、人間は本当に合理的な意思決定をするのだろうか。

第二次世界大戦の終結から四半世紀を経て、1970年代から、「人間は本当に合理的な判断をしているのか」に関する研究が盛んに行われるようになる。そして、この人間の心理的な側面に光を当てた研究の潮流は、1970年代の終わりにはプロスペクト理論[注11]などの理論体系の確立につながる。

その第一人者として知られるのが、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーである。2人は1969年の終わり頃から共同研究を始めると、次第に、人間が確率や統計に基づいた意思決定をするという前提は、特に不確実性の高い状況では当てはまりにくいと確信を深めていく。

彼らは、人間はごく少数のヒューリスティック、すなわち経験則、または意思決定の近道に頼っており、ときにそれが合理的な判断につながることもあれば、反対に、連続的かつ深刻な誤りにつながることもあると主張した。これは当たり前のようにも思える。自分自身や、自分の周囲を見渡して、できる限りの情報収集をしたうえで、確率や統計の発想を用いて合理的な判断を下そうとする人間はどれだけいるだろうか。現実には、その場の思いつきであったり、過去の経験であったり、自分の好みで意思決定が下されることは多い。

できる限りの情報を入手したうえで、理論や論理的思考法に基づいた合理的な判断を下そうとする社員もいるだろう。その一方で、自分自身の成功体験に基づき、偏見を恐れずにそれにこだわる社員もいる。もちろん、そのどちらにも分類しえない、いわば「直感」で意思決定を進めていく社員もいるだろう。

実際には、人間が合理的に判断を重ねていくと理解するべきなのか、それとも自身の経験の積み重ねや意思決定の近道から判断を重ねていくのか、どちらを優位とするかは学術的な決着はついていない。ここで重要なのは、組織は合理性が支配する人間だけで構成されているわけではないという理解である。一人ひとりが客観的に見て合理的な意思決定ができるわけではない。組織設計の基本は合理性にあるが、それだけでは優れた組織にはつながらないだろう。ときに合理的とは思えない人間の行動をどう誘導するか、それを考え抜くことが、特に不確実性の高い環境では有効となる。

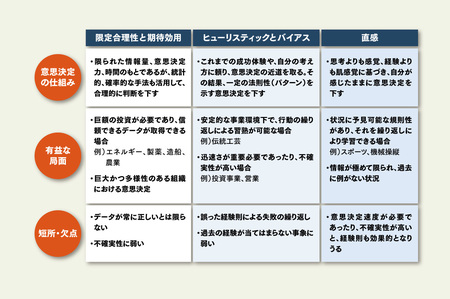

表1は、こうした議論を整理したものである。

表1:人間はどのように意思決定するか

出典:Fox, J. 2015. From “Economic Man” to Behavioral Economics. Harvard Business Review, 93(5): 78-85., page 85.(邦訳は以下。フォックス、意思決定の仕組み:フォン・ノイマンからカーネマンまで、DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー, March 2016, p.113) などを参考に著者作成

人間の意思決定を大別すると、限定合理性と期待効用で説明しやすい意思決定、ヒューリスティックとバイアスで説明しやすい意思決定、直感で説明しやすい意思決定という、3つのタイプに区別できる。

限定合理性と期待効用で説明しやすい意思決定は、エージェンシー理論で扱いやすい問題であり、数値管理を中核としたバランスト・スコアカードやKPIの実践により、ある程度までは誘導しうる。

より難しくなるのは、ヒューリスティックやバイアス、直感に基づいた意思決定をどう誘導するかである。それを単に組織内の雑音と捉えるのか、それとも、社員のそうした特性をまでに一定の方向性を与えようとするのか、ここに一つの大きな挑戦が存在する。こうした困難の存在こそが、前述した「経営戦略のミクロ的な土台」のような研究潮流の直接的な源流なのである。

もちろん、あるべき理想は、人間のヒューリスティックやバイアスをも経営戦略の方向性に誘導することである。だからこそ、これは一つのフロンティアとして、数多くの多様な研究者を惹きつける研究課題である。

センスメイキング理論は何をもたらしたのか

特にヒューリスティックとバイアスの知見は、心理学の知見として経営学に最も大きな影響を与えたとも言われる、センスメイキングの理論にも密接に関わり合っている。

センスメイキング理論は、『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』本誌の早稲田大学・入山章栄先生の連載でもすでに紹介されているが、「組織のメンバー・周囲のステークホルダーが事象の意味について納得し、それを集約させるプロセス」を探究する理論体系である[注12]。

センスメイキング理論は、カール・ワイクによる1995年の著作[注13]以降、急速に発展した[注14]。この理論は、ヒューリスティックやバイアスの議論と同様の人間像を背景に構築を進める。単純化すれば、人間一人ひとりが持つこの世界に関する主観的な理解が、その人間の行動を色濃く左右するという理解である。つまり、人間は唯一絶対の客観的な理解に至ることはなく、その合理性は、それぞれの独特な解釈や固有の世界像に影響されるという前提に立つ。

人間は周囲の環境を感知し、その環境を解釈し、自己の行動を決定している。何もしなければ、その感知、解釈、行動はそれぞれにおいて多義的となる。すなわち、個人の集団のベクトルは一つに定まらない。

ある人間にとっては、売上げ10%増は十分な成長率であろう。しかし、別の人間はそれを失敗として解釈する。ある人間は従業員の幸せを最重要と考え、ある人間は組織の成長を最重要と考える。センスメイキング理論は、合理性には多様性があり、人間は唯一絶対の価値判断基準で行動するわけではないと考える。

特に現代社会においては、各人は知性を有し、相応の思考、哲学、判断力を持つようになってきている。少なくとも70年前に比べれば、知的労働者の比率は著しく増加しており、教育水準も極めて高くなっている。個人が入手できる情報源も多種多様となり、人と人をつなげる社会的なネットワークも、情報通信技術の発達により地理的な制約を超えるようになってきた。

こうした経営環境においては、個々人の多様性を前提とすること、すなわち個々人の認知と解釈が多義的であることを前提として組織を設計し、運用することが重要となるだろう。この傾向は、企業の生産と販売の活動がより複雑化し、付加価値創造において知的生産活動が占める割合が急速に高まったことも後押ししている。また、特に不確実性が高く、刻々と状況が移り変わる競争環境においては、客観的な情報を背景として、組織内の一人ひとりの合理的な判断と行動を期待することが、非効率どころか非現実的となることすらある。

したがって、センスメイキング理論に関係する諸研究は、組織の構成員をどう納得させるか、説得するかを探究する。それは、それぞれが客観的に状況を理解し、合理的に判断してもらうことを必ずしも期待するものではない。重要なのは、組織の構成員が行動することである。目標に資する行動がとられるのであれば、論理的、合理的な理解は必ずしも必要ではない。

それぞれの構成員が、それぞれの独自の判断軸で、ヒューリスティックに、ときにはバイアスに基づいて判断することも、彼らが納得し、説得されるのであれば何ら問題はないのである。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)