組織のトップは

構成員をどう誘導すべきか

では、組織の構成員の行動がヒューリスティックやバイアス、直感に左右されるとすれば、経営戦略の立案者はそれにどう対処すればいいのだろうか。

人間の行動が合理的な判断には必ずしも基づいておらず、個々人の説得や納得のプロセスが重要であるとするならば、組織の文化を醸成すること、すなわち、各組織の独特の価値観や判断基準を確立することが極めて重要となる。

実は、企業のミッション、行動規範、行動憲章といった組織目標の策定は、究極的には組織の構成員の主観的な理解を意図的に誘導する手段でもある。朝礼や社内報、そして新年会や社員旅行、さらには創業者の墓参りや社歌の斉唱に至るまで、組織はありとあらゆる手段を活用することで、その構成員が入手する情報に偏りをつくり出そうとする。組織は、構成員が日常的に触れる情報をコントロールすることによって、構成員それぞれの認知、解釈、判断を特定の傾向に導くことができる。

これは、前回議論した数値管理とは異なり、またモニタリングやインセンティブとも異なる戦略の浸透のプロセスである。実際、組織論の研究においては、公式の組織構造や数値管理や業績管理など目に見える指標の管理以上に、より曖昧で、属人的で、心理的なプロセスに関心が割かれている。

もちろん、組織人の合理的な行動を前提としつつも、真に組織の成果を左右するのは、いかに個々人の裁量に自由度を残しながら、同時に、彼らの行動を一定の方向に集約させるかである。これは良い言葉を使えば、いかに組織の構成員に「共感」してもらうかであり、悪い言葉を使えば、いかに組織の構成員を「洗脳」するかである。

人間の主観的な理解を誘導し、一定の方向性に向かうよう動機づける要因については、多様な角度から研究されている。それこそ、太古の昔から、人間は自分たちの集団の方向性を統一すべく、さまざまな手法を編み出してきた。それは政治学であり、社会学であり、宗教学であり、文化人類学であり、およそ人間集団に関わりのある学問体系の知見を、少なからず営利組織経営の文脈においても価値を持つ。

近年多くの調査研究が発表されている領域としては、第一に組織固有の行動様式を“New Institutionalism”(新制度派組織論)の観点から分析する潮流がある。この理論体系は、ある特定の行動特性を共有する組織や個人のつながりの範囲を“Organizational field”(組織フィールド)と呼び、それがどのような特性を持ち、どのような要因で変化し得るのかを探究している[注15]。

たとえば、新しい事業を立ち上げる際、起業家がその事業の価値をどのように社会に納得させていくかを研究したり[注16]、すでに成熟した産業領域において、その産業特有の行動様式がどのような要因で変化するかを探究したり[注17]する。また、組織が持つ独特のしきたりや固有の儀礼が、どのようにその組織が確立させた固有の価値観や行動様式を保持しているかを調査した研究もある[注18]。

私自身もこれに関連して、創業200年の老舗和菓子店である船橋屋の調査研究を行っている。200年の伝統から培われた「売るより作れ」「他人より一銭かけろ」「浮利を追うな」「正直」といった船橋屋の伝統が、8代目である渡辺雅司氏の経営改革、新しい経営戦略を通じてどのように変遷したかを追っている。

組織の構成員の判断と行動に染み込んだ老舗企業の伝統は、構成員の自信と自負につながり、それが高い品質の顧客への約束となり、高いブランド価値をつくり出す。しかし、時代の変化にともない、こうした強い伝統は逆に変革の推進に負の作用をもたらすこともある。したがって、伝統と革新をどう両立させるか、これは経営戦略推進のうえで極めて重要な調査課題である。

こうした研究は、依然として黎明期にあり、「こうするべきだ」といえるような強いコンセンサスが生まれているわけではない。だが、それら研究の成果を活用することで、不確実性の高い状況下において、ある一定の経営戦略を実行する際に必ず直面する事業課題に対して、答えを見出せる可能性がある。

実際、新制度派組織論はあくまで、実証的な関心から交流した理論体系であるが、その知見を土台として、組織は戦略的に制度に影響力を行使し、その特性を活用すべきとする考え方も登場し始めている。これは“Institutional Strategy”(制度戦略)と呼ばれ、新制度派組織論の大家であるトーマス B. ローレンスなどが中心となり、そのあり方の規範的な探究が進んでいる[注19]。

コミュニケーションとストーリーで

経営戦略を伝播させる

他人を説得するという観点からは、リーダーのコミュニケーションに焦点を当てた調査研究も広がりを見せている。

たとえば、スティーブン・デニングの2004年の『ハーバード・ビジネス・レビュー』の論考[注20]は、事実の分析や論理的な解説よりも、ディテールを最小限にしたシンプルな物語の方が組織の構成員を引きつけ、その行動を引き出すことができると解説する。同様に、ピーター・グーバーの2007年の論考[注21]も、無機乾燥した客観的かつ網羅的なデータよりも、自分自身と聞き手に対して誠実な、その場の状況に忠実であり、本質的な使命に焦点を当てたメッセージが有効であると主張する。

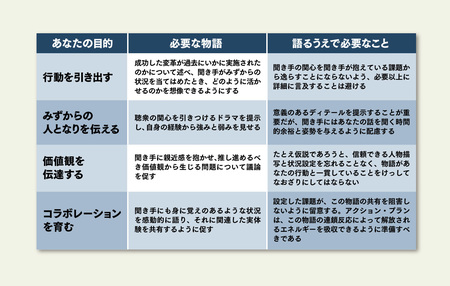

こうした論考は、組織の構成員や株主や投資家などの利害関係者を説得するうえで、どのような物語性、いかなる語り方が有効であるかを議論する(表2)。

表2:効果的な物語の特徴

出典:Denning, S. 2004. Telling Tales. Harvard Business Review, 82(5): 122-29., p. 127(邦訳は以下。スティーブン・デニング, “ストーリーテリングの力”, DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー, October 2004, pp. 100-111., p. 107)より抜粋

他人をいかに説得するかという議論は、何もコミュニケーションにとどまらない。経営戦略の立案作業それ自体において、ストーリー、すなわち自社を主役としてあらゆる関係企業の目的、意思決定、アクションを織り込んだ台本を書き起こすことが有益とする考え方もある。

たとえば、マイケル G. ジャコバイズの2010年の論考[注22]は、自社の戦略に関する「台本」を練り上げることから、逆に自社の戦略を見直し、将来に備えた行動を立案することができるという。同様に、一橋大学の楠木健教授の『ストーリーとしての経営戦略』[注23]のカギとなるメッセージも、優れた経営戦略が「思わず人に話したくなるような面白いストーリー」であるという事実であった。

こうした“Narrative”(物語)が経営戦略を“Practice”(行動)に落とし込む際のカギであるという調査研究は、オーガニゼーション・スタディーズなどの学術誌でも発表されている[注24]。たとえば、組織内の構成員同士がどのように物語を交換し合い、それがどのように組織全体の一体感や個性の醸成に貢献するかが理論化されている[注25]。特に、内部の資源が少なく組織の歴史が浅いスタートアップでは、その存在価値や競争力を説明する際に、実際の競争力よりも事業の物語性やビジョンとミッションが重要であることが研究者間での共通理解になりつつある[注26]。

物語の重要性は、老舗企業でも変わらない。前述の老舗和菓子屋である船橋屋においても、現代表である8代目のみならず、経営改革を先導する若手経営幹部が、繰り返し船橋屋の「新しい伝統」を取引先や社員、採用候補者に伝え続けている。生産工程へのISOの導入や、和カフェ事業への参入、乳酸菌発酵の知見を応用した医薬品や健康食品の展開が、なぜ船橋屋の200年の伝統を受け継いでいるのか、それを丹念に納得と共感が得られるまで、経営陣が繰り返し関係者に伝播させているのである。

経営戦略を成果につなげるためには、単にその経営戦略が組織にとって最善な判断であることだけでは十分ではない。そこから成果を上げるためには、行動にその戦略をつなげる必要がある。そして、その実現にあたっては、それぞれの構成員の経験則や主観に訴えかける諸制度の整備であり、組織フィールドの醸成であり、さらにはストーリーとしてのシンプルさと面白さ、伝わりやすさと柔軟性が必要なのである。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)