マネジメントの時代から

リーダーシップの時代へ

著しい成果を上げ、カリスマ的な経営者と呼ばれる経営者の多くは、人間のヒューリスティックな側面、そして直感に訴えかけることができる人物である。

優れた経営者が知性と論理で優れた事業計画を示し、それを高いマネジメント能力で推進できるのは不思議ではない。だが、そのうえで現代の経営者に求められているのは、組織全体の方向性を一つにし、その構成員の自発的な行動と自由な発想を育むリーダーシップ能力であろう。

第3回で触れた経営戦略の前史の時代、フレデリック・テイラーの時代は、労働者が従事する作業の内容も、そして労働者自身の社会的な生活の質も限られた時代であった。マネジメントという概念が広く広まった黎明期には、個々人の持つ世界観の多義性を深く考慮する必要性は限られていると理解されていた。

しかし、テイラーが『The principles of Scientific Management(科学的管理法)』(1911年)を出版してからすでに100年以上が経つ。すでに世界は、ピーター F. ドラッカーが“Post-Capitalist Society”(ポスト資本主義社会)と呼んだ[注27]時代に移り変わっている。

その時代とは、最も重要な生産要素が知識となり、サービス労働者が付加価値創造の中核となる世界である。専門知識を持つ個人がそれらを結合させ、協働し合うことが付加価値創造活動の中心となりつつあるのである。

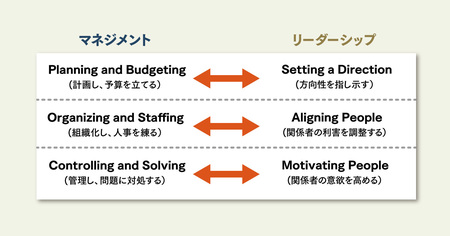

こうした時代においては、階層的組織構造の中で上から下に意思決定を伝達するような旧来型のマネジメントではなく、構成員一人ひとりの専門性や人間性を最大限に発揮できるよう、チーム全体の方向性を示し、関係者の利害を調整し、関係者の意欲を高めることができるリーダーシップが重要となる。

もちろん、組織の計画性、組織化、管理といったマネジメントの側面を無視して、リーダーシップのみを語ることはできない。リーダーシップ研究の大家であるジョン P. コッターによれば、マネジメントとリーダーシップは対比関係にあるという(表3参照)。

表3:マネジメントとリーダーシップの対比関係

出典:Kotter, J. P. 2001. What Leaders Really Do. Harvard Business Review, 79(11): 85-97(邦訳は以下。ジョン P. コッター, “リーダーシップ強化法”, DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー, September 1999.)& Robert Simions, 1996, “Control in an Age of Empowerment”, Harvard Business Review.などから筆者作成

いま、経営企画やマーケティング、そしてデザインや製品規格、研究開発や新規事業の創出など、現代の付加価値を創出する多くの経営機能では、効果的なマネジメントだけではなく、リーダーシップが求められる時代になった。

前回議論したような、バランスト・スコアカードや、KPIの議論は、どちらかというとマネジメントの方向性に関する議論である。また、限定合理性や期待効用を前提としたモニタリングやインセンティブの仕組みも、どちらかというとマネジメントの方向性の議論である。

しかし、本稿で述べてきたように、人間は必ずしも合理的に行動しているとはいえない。そして、そうした行動はより不確実性の高い環境で発生しやすい。知識生産とサービス産業が付加価値生産のかなりの部分を占めるようになった現在、組織のミッションやビジョンを提示し、優れた物語性を与えることができるリーダーは、まさに組織の目標達成のカギを握っている。

今後、さらに情報処理技術やセンサリング技術、そしてロボティクスが進化していけば、すでに急速に進化しつつある深層学習や強化学習の知見と合わせて、情報処理のための中間管理職は不要になるだろう。これまでマネジメントのために必要であった数多くの枠組みが不要となり、人間はより創造的な作業にその活動の焦点を移していくのである。

こうした劇的な技術変化によって大量の職が失われることが、破滅的な政治的危機や国際紛争につながらないのであれば、情報を合理的に処理して判断を下す作業の多くを人間ではない存在が担うようになる。そして、人間はより高次元の枠組みを考案することや、予期し得ない状況に対応すること、よりそれぞれの個性に根ざした活動から付加価値を社会に提供する存在となるはずだ。

そのような世界では、いっそうリーダーシップが重要となる。それは人間の人間的な側面を理解し、それを導き、束ね、前に進める存在である。その存在が経営戦略を実行に落とし込み、成果につなげていくのだろう。

***

今回は、経営戦略の議論のフロンティアである、戦略論と組織論の接合点に関わる考え方を幅広く扱った。実行と成果につながる経営戦略の立案には、人間とその集団である組織の理解は欠かせない。経営戦略を効果的に実行するためには、合理的に行動する人間を一つの前提としながらも、ときに非合理に見える判断や行動をとる人間の特性を最大限に活用した、組織運営が必要なのである。

次回は、新興企業の戦略について考えたい。競争優位もない新興企業は、どのように成長していくのだろうか。新興企業の戦略は「いきあたりばったり」にも見えるが、彼らが「意図されない戦略」をどう意図的につくるのかに焦点を当てて議論を進めたい。

【本記事の要点】

・人間は、認知、情報処理、時間の制約から限定合理的だと考えられてきた

・モニタリングとインセンティブは合理的な人間の行動を統制する手段である

・1970年代より、人間のヒューリスティックとバイアスに関する理解が進んだ

・心理学の知見が、合理的にみえない人間の行動に関する理解を深めた

・主観的理解を誘導し、説得により納得を引き出す作業も極めて重要である

・企業の行動規範、行動憲章などは、人間の行動を誘導する手段でもある

・新制度派組織論は、人間の認知を左右する組織フィールドの理解を深める

・組織フィールドを意図的に誘導する制度戦略という考え方が発展しつつある

・説得においては、コミュニケーションや物語性も極めて重要

・現代はマネジメントからリーダーシップの時代に移り変わりつつある

・人工知能などの現在進行中の技術発展は、リーダーシップの重要性を高める

【著作紹介】

有史以前からまだ見ぬ近未来まで――経営戦略の系譜をたどり、実践と理論の叡智を再編する。経営戦略論は何を探究し、科学として、実務として、どのような発展と進化を遂げてきたのか。本書は、有史以前からAI時代まで、戦略論の議論を俯瞰する壮大なストーリーである。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

マッキンゼー×オックスフォード大学Ph.D.×経営者、3つの異なる視点で解き明かす最先端の経営学。紀元前3500年まで遡る知の源流から最新理論まで、この1冊でグローバル経営のすべてがわかる。国家の領域、学問領域を超える経営学が示す、世界の未来とは。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)