時間優位の競争戦略

歴史ある企業は動きが遅い。例外もあるという声が聞こえてくるが、それでもやはり総じて遅い。なぜなら組織は年月を経ると官僚的形式主義が広がりがちで、組織の慣性が強まることで動きが鈍くなるからである。

現在の世の中はVUCAワールドになったと言われている。VUCAとは、Volatility(不安定性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの英単語の頭文字からなる略語である。当然のことながら、環境や顧客ニーズが変化し、価値提供の形が変わると、それに合わせて企業も俊敏に変わる必要がある。

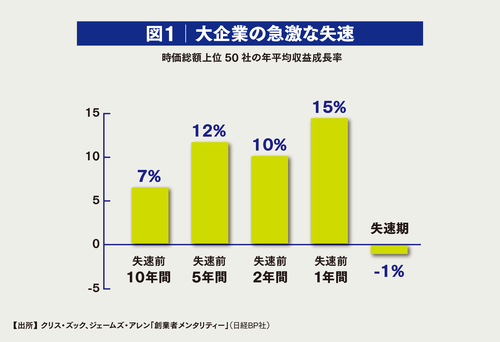

ベイン・アンド・カンパニーの調査によると、大企業は徐々に業績が落ちてくるのではなく、急激に「失速」する(図1)。そして、その要因のほとんどが社内の機能不全にあったことが判明している。環境変化に遅れることなく、先手を打つことが望まれる。

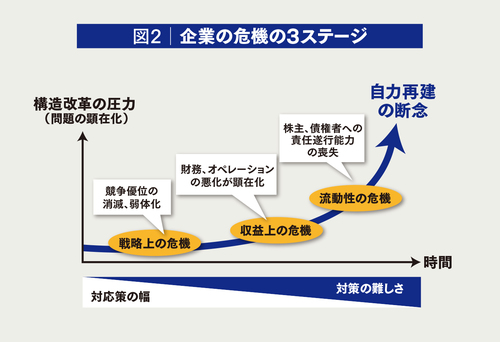

速く動くことにはさまざまなメリットが存在する。一つ目は戦略的自由度が広がることである。企業の危機は、戦略上の危機→収益性の危機→流動性の危機という順番で訪れる。戦略上の危機の際には打てる打ち手は多いが、流動性の危機に至るとそれが極端に狭くなる(図2)。たとえば東芝は、東芝メディカルシステムを売却し、虎の子である東芝メモリも売却せざるを得ない状況に陥ってしまった。

二つ目は、早いタイミングでの行動は、たとえそれが失敗に終わっても、軌道修正のための時間、体力、人材を企業に残してくれるし、学習にもつなげられるという点である。GUの社長である柚木治氏の活躍はその良い例だ。柚木氏はユニクロの野菜事業「SKIP」で失敗したものの、GUブランドの立ち上げに貢献し、失敗を次の成功につなげている。

三つ目は、先行者優位の構築である。他社に先駆けると、希少資源の占有や、能力・資源の蓄積、技術的な先行、買い手のスイッチングコストの増加、場合によってはネットワーク外部性による優位を手に入れることができる。たとえばセブン‐イレブンは、セブン銀行ATMやコピー機、電子マネー「nanaco」など、数多くの「業界初」を実現し、競争相手より高い業績を長年にわたって維持している。

時間は、ヒト・モノ・カネ・情報に次ぐ第5の経営資源である。過去には、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)やタイムベース競争、あるいはJIT(ジャスト・イン・タイム)といった「時間」にまつわる経営手法や考え方が流行した。その頃の「時間」の意味合いは、経営スピードの効率や生産性を上げるという点にあった。比喩的に言うと「直線的な速さ」である。

しかし、VUCAな世界では求められる速さの質が異なる。いま、求められているのは「変わる速さ」である。それゆえ、改めて「時間」という第5の経営資源に注目する必要性が高まっている。

ふだん何気なく大切だと思いながらも、「時間」が明示的に経営実務に取り込まれることは少ない。本稿では、この「時間」という切り口に焦点を当て、それに基づく競争優位の構築、つまり「時間優位の競争戦略」について議論していきたい。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)