注目を浴びる

ダイナミック・ケイパビリティ論

では、「適切なタイミング」で「適切に変わる」ためには、どのようにすればよいのか。ここで参考になるのが、近年注目されつつあるダイナミック・ケイパビリティ論である。なぜならダイナミック・ケイパビリティは「変わる」ことに主眼を置くからだ。

現在、学会や学会誌でも、この分野に関する研究発表が盛んに行われている。たとえば、「ダイナミック・ケイパビリティ論による日本型イノベーション・エコシステムの分析」、「ダイナミック・ケイパビリティの視点から見るドメイン移行の考察」のような報告がなされている。

これまでのように比較的安定的な事業環境下では、「どこで戦うべきか」に焦点をあてるポジショニング論や、「何を武器に戦うか」という蓄積された資源ベース論は有効であった。しかしながら、グローバル化、ICT化、規制緩和等が招く激しい競争環境、いわゆるハイパー・コンペティションのもとでは、絶えず資源・能力を組み替え続ける力が必要となる。それを説明するのがダイナミック・ケイパビリティだ。

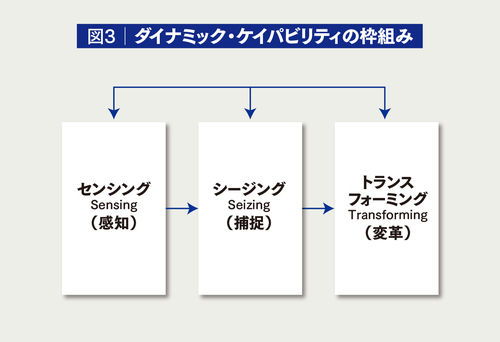

つまり、ダイナミック・ケイパビリティは「変化に対応するために、内外の資源・能力を再構築し続ける高次のメタ能力」と定義できる。2007年にディビッド・ティースがStrategic Management Journalに発表した論文によれば、ダイナミック・ケイパビリティは、センシング(Sensing:感知)・シージング(Seizing:捕捉)・トランスフォーミング(Transforming:変革)【注】の枠組みで捉えられる(図3)

センシングの肝は、新しい機会の発見にある。ダイナミック・ケイパビリティ論では、外部環境(顧客やサプライヤー、公的機関なども含む)を単に企業の外に存在する「何か」と見るのではなく、相互作用を通して新たな価値を共に創造していく協力者と考える。つまり、センシングとは、機会を探索、評価、理解し、イノベーションの種を共に見出していくプロセスである。

シージングは、その感知した機会をビジネスモデルへと落とし込んでいくプロセスとなる。そこでは、過去の成功体験にとらわれることなく、外部との役割分担(企業の境界線)を適切に設計していくことが重要となる。

トランスフォーミングとは、その新たなビジネスモデルのガバナンス体制を整備し、学習する仕組みを構築するなど、組織へと定着させていくプロセスとなる(本稿では、以降、このセンシング・シージング・トランスフォーミングの枠組みを、その英単語の頭文字をとってSSTと呼称する)。

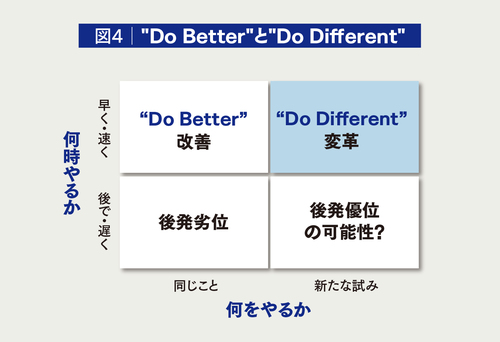

この組織、経営者のSST実現に向けたメタ能力は、適切なタイミングで適切なことを実行する上で重要となる。通常の業務を効率的にこなすことをDo Better(より良く)と表現するとすれば、ダイナミック・ケイパビリティは、新しい環境、将来に向けてDo Different(違うこと)を実現するためのプロセスだと表現できる(図4)。

いまだダイナミック・ケイパビリティ論は、理論と呼べるまでには至っていないと言われる。対象とする範囲が広く、包含する要素が多岐にわたるため、因果の明瞭性が低いからだ。しかしながら経営実務において重要な切り口であることには変わりない。

伝統的な日本企業は、通常業務におけるPDCAを回すことには長けていることが多い。しかし変革は苦手だ。そして、本来的には効率と生産性の向上を実現するはずのPDCAが形骸化し、変革の阻害要因になることすらある。そうなると環境変化から取り残されるだけである。

VUCAでハイパー・コンペティションの環境下では、これまでの「直線的な速さ」と、新たに求められる「変化の速さ」をうまく両立させ、競争優位を刷新し続けてくことが日本企業復権の鍵となるのではないだろうか。

そのためには時間優位の構築という考え方が重要となる。つまり、時間優位の競争戦略とは、組織の時間に対する感度を高め、SSTとPDCAを連動し変化を捉え、迅速に自己革新を行っていく戦略に他ならないのである。

【注】原論文では、Managing Threats/Transformingである。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)