未来志向のKPIや新たなキャリアパスを

整備することが必要

――日本企業のCFOが企業価値創出プロデューサー型CFOとなるために必要な要素は何でしょう?

高塚 事業のブレーキ役から事業価値を創出する役割へと変革していくためには、未来志向のシンプルなKPIや、ビジネスの意思決定に貢献できるような人材を育てるための新たなキャリアパスを整備することが必要です。

日本企業の場合、各事業独自の経営・業務システム・データ基盤が乱立する傾向があり、結果として会社横断でKPIデータの取得が複雑化している傾向があります。この事業ごとに個別最適化されたデータやシステム基盤のバラツキが金庫番型CFOに陥っている原因の1つと推測されます。まずは、標準化・統合化されたデータ基盤の構築が求められるでしょう。

また、専門性とオペレーションの安定化を重視するあまり、経理財務部門内で閉じたキャリアパスになっている点も改善しなければなりません。

――デジタル時代のCFOとその組織はどうやって作ればいいのでしょうか。

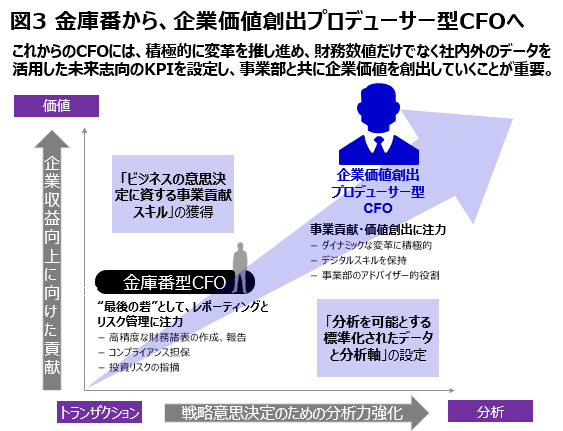

高塚 これからのCFOには、積極的に変革を推し進め、財務数値だけでなく、社内外のデータを活用した未来志向のKPIを設定し、事業部とともに企業価値を創出していく取り組みが求められます。それが「金庫番型CFOから企業価値創出プロデューサー型CFOへ」変わるということです(図3)。社外のデータを活用したKPIとは、IoTなどを活用して収集した情報などです。こうしたデータを活用することによって、自社の利益につながるような動向をより早く捉えることができるようになります。業績の先を見通すのもCFOの大きな役割の1つです。

山路 先ほど紹介したウェイド・ミケロン氏のように、プロCFOのような人も存在します。しかし、そうした人材は日本ではまれですから採用するのはかなり難しいでしょう。とはいえ、既存の経理担当者にいきなりデジタルの知見を持てというのも無理があります。まずは、情報システム部や事業部門の人材を経理部門に回して知識の融合を図るというのも1つの方法ではないでしょうか。

もちろん、事業経験を積むためのキャリアパスや、事業貢献能力・成果を軸とした人事評価制度の整備も必要です。また、データサイエンティストを社内で育てるのは時間がかかりますから、そういうことに強みを持つ企業と提携するケースもあります。

いずれにしても、これからのCFOには財務はもちろん、デジタル、統計、オペレーション、コラボレーションに関する高度なスキルが求められるようになるでしょう。日本企業においても、中長期的な視点からの継続的な取り組みを期待したいと思います。

(取材・文/河合起季 撮影/西出裕一)

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)