-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

パンデミック後に収束する短期的混乱ではない

大退職時代(グレート・レジグネーション)といわれているが、過去10年間の雇用データに照らしてみると、これはコロナ禍によって引き起こされた短期的な混乱ではなく、長期的トレンドが続いてきた結果であることがわかる。筆者らは、労働市場に変化がもたらされたのは、コロナ禍によって悪化した5つの要因が組み合わさった結果であると指摘し、これらの要因について解説したうえで、企業が取るべき対策について触れる。

2021年、4700万人もの労働者が仕事を辞めた

米労働統計局によれば、2021年に自発的に仕事を辞めた米国人は、4700万人を超えた。新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより拍車がかかった、従業員の大量離職という前例なき現象は、いまでは広く「大退職時代」(グレート・レジグネーション)と呼ばれるようになった。

人手不足はあらゆる場所で見られる。ガソリンスタンドも歯科医院も、離職者の穴を埋める働き手が見つからないため、営業時間を短縮している。大退職時代は「労働者と労働市場の関係をひっくり返した」と、私たちは聞かされている。

しかし、こうした議論は誇張されているといえる。2021年に記録的な数の労働者が仕事を辞めたのは事実ではある。

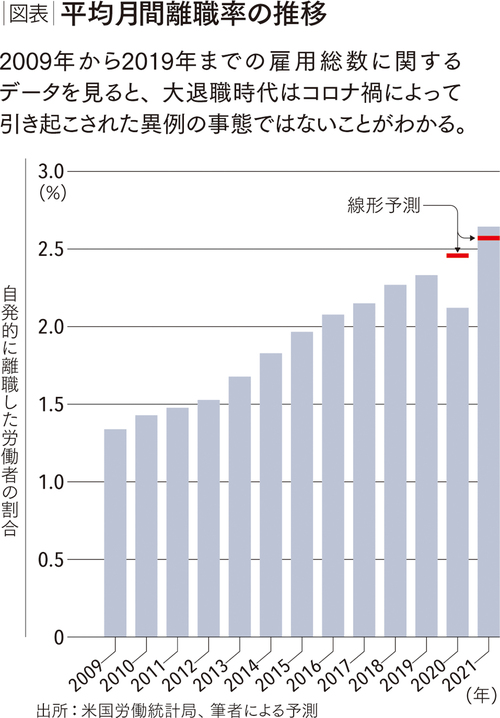

とはいえ、図表「平均月間離職率の推移」に示したように、過去10年間の雇用総数に照らして見てみると、現在の状況はコロナ禍によって引き起こされた短期的混乱ではなく、長期的トレンドが続いてきた結果であることがわかる。

この図表とそこに含まれる数字は、明白なストーリーを物語っている。2009年から19年まで、月間離職率は毎年0.1ポイントずつ上昇していた。

ところが、2020年、コロナ禍による先行き不透明感から、例年よりも多くの労働者がその時点で従事していた仕事に留まったため、離職率は低下した。だが、その小休止は長続きしなかった。

2021年、景気刺激策の給付金が支給され、不透明感の一部が和らぐと、記録的な数の労働者が仕事を辞め、いわゆる大退職時代がもたらされた。

しかし、この数字には、コロナ禍がなければ2020年に離職していたかもしれない労働者が、数多く含まれていた。現在は、コロナ禍前のトレンドに戻っている。そして、米国の事業者は今後何年にもわたり、このトレンドと対峙する可能性が高いといえる。

労働市場に変化をもたらした

5つの要因

筆者らの見解では、現在の労働市場に変化がもたらされたのは、コロナ禍によって悪化した5つの要因が組み合わさった結果だ。すなわち「引退」(retirement)、「移住」(relocation)、「再考」(reconsideration)、「再配置」(reshuffling)、「消極性」(reluctance)で、筆者らはこれらを「5つのR」と呼んでいる。

引退する労働者は増えているが、大量の移住は起きていない。彼らはワークライフバランスと家族をケアする役割を再考しているが、労働市場から完全に離脱するのではなく、業界の限定的な範囲で転職している。そしてコロナ禍に関連する不安から、対面の仕事に戻ることには消極的になっている。

こうした5つの要因のそれぞれが、大退職時代にどのように寄与してきたかを見ていくことで、現在の労働者の行動、さらには予見可能な将来の労働者の行動を左右する要因について理解する助けになるだろう。

引退

学術研究でもオンライン調査でも一貫して指摘されているのが、現在の状況は大退職時代ではなく、「大引退時代」(グレート・リタイアメント)として考えるべきではないかという点である。

2021年、高年齢労働者は加速的な勢いで仕事を辞めた。しかも、通常よりも早い段階で引退している。彼らがこうした決断を下したのは、愛する人たちと一緒に過ごす時間をもっと増やしたり、仕事以外に大切にしていることにもっと力を注いだりしたいと望んでのことだ。株価が好調に推移し、住宅の資産価値が上昇したおかげで、彼らは自信を持って新しい生活に移行することができた。また、数多くの高年齢労働者が、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高いことを理由に引退を決めている。

このパターンは、前回の大きな危機の時とは極めて異なる。2007年から9年のグレートリセッション(金融危機後の大不況)では、55歳以上の労働力参加率は1.0%上昇したが、これに対して大退職時代では1.9%低下した。

移住

サンフランシスコのベイエリアにある企業に勤めていた、極めてスキルの高い知識労働者が、ロッキー山脈の絶景を臨むリゾートに移住したという話は、記事としては興味深いものだった。しかし、移住が大退職時代に影響を与える重要な要因になったかといえば、そうではない。

2021年の全移住率は、70年以上ぶりの低水準となった。1980年代以降、移住率は着実に低下しており、コロナ禍もそのトレンドを覆すことはなかった。さらに、実際に引っ越した場合でも、同じ地域に留まっているケースが極端に多かった。移住形態として最も多かったのは同じ郡の中での引っ越しで、異なる州に引っ越す割合は最も低かった。

再考

新型コロナウイルス感染症による多数の死者や重症者を見て、多くの人が人生における仕事の役割を見直すようになったと、専門家は指摘する。こうした考え方の変化が、一部の労働者が仕事を辞めるきっかけになった可能性が高い。これは特に、仕事の要求が厳しく、家族のケアをするエネルギーまで奪われ、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥った労働者に見られる。男性よりも女性のほうが、そして高齢者よりも若年者のほうが大きな影響を受けてきた。

バーンアウトが顕著だったのは、フロントラインワーカー、子どもの世話や家族の介護をしている労働者、そして組織のリーダーだった。彼らにとって、離職は当然の帰結だろう。家族のケアを担っているのが、女性に著しく偏っていることから、時間給労働者の大多数を占めるホスピタリティ業界などでは、大量の離職者に見舞われた。

マッキンゼー・アンド・カンパニーとリーンイン・ドット・オーグによる年次報告書『ウイメン・イン・ザ・ワークプレース』(職場における女性)の2021年版によれば、女性の3人に1人が、離職や転職、あるいは労働時間の短縮を検討していた。これは、強いられた選択であることが多い。多くの女性にとって、必要とされる家族のケアを担うには、仕事を辞めるしか選択肢がないのだ。

コンサルティング業界や金融業界をはじめとするホワイトカラーの業界では、ジュニアレベルのスタッフの間で、バーンアウトの傾向が顕著に見られた。これらの業界はコロナ禍の間も力強い需要があり、熱心なスタッフは、研修やメンターシップ、クライアントとの交流など、かつてこれらの仕事をやりがいのあるものにしていた恩恵を得ることなく、極端に厳しい仕事を強いられてきた。それゆえ、職場の要求に対する若年労働者の許容度が変わってきたのかもしれない。

再配置

米国家経済会議(NEC)副委員長のバーラット・ラマムルティは最近、低賃金の労働者が多数を占める業界で離職率が高いことに言及して、「グレート・アップグレード時代」と表現した。

宿泊・飲食業界とレジャー・ホスピタリティ業界では、過去最高の離職率を記録している。小売業界と非耐久材製造業界では、かつてない離職率の上げ幅を経験した。このように離職率が急上昇したのは、低賃金労働者が大きな割合を占める業界だけではない。専門職やビジネスサービス職でも、離職率は上昇してきた。

しかし、離職者全員が労働市場から去っているわけではない。その多くが「再配置」、つまり同じ業界で別の仕事に就いていることを示す証拠がある。別の業界に転職する人もいる。

米シンクタンクの経済政策研究所(EPI)が2021年11月に米労働統計局のデータを分析したところ、多くの業界で採用率が離職率を上回っていることが明らかになった。これは、賃金の大幅な引き上げが求人への応募を促していることが示唆されている。また、十分に魅力的な仕事であれば、それを引き受ける能力と意欲を多くの労働者が持っていることがわかったという。

これに気づいた一部企業は、すでに行動を起こしている。米ブルッキングス研究所による分析では、離職率が最も高い業界の一部事業者は、自社人材を再構築するために賃金を大幅に引き上げていることが明らかになった。

マクドナルドは2021年、既存従業員の時間給を平均10%引き上げ、エントリーレベルの賃金を時給11~17ドルに引き上げた。同社では、福利厚生(緊急時のチャイルドケア、時間単位の有給休暇、学費補助を含む)についても改善を行った。その結果、2021年を通じて従業員数を増やすことに成功し、年末には年初に比べて高いレベルの人員配置が実現した。

一方、ウォルマートは今後5年間で10億ドルを投じ、同社で働く従業員を対象に「リブ・ベター U」プログラムを通じて、授業料と書籍代を100%負担することを発表した。この投資が求人応募者を増加させるだけでなく、従業員の定着率改善につながることを、同社は期待している。

消極性

職場で新型コロナウイルスに感染するのではないかという不安から、多くの労働者が出社勤務再開に消極的である。ピュー・リサーチ・センターが最近、米国の成人労働者5858人を対象に行った調査では、労働者の64%が出社勤務再開に居心地の悪さを感じ、57%が新型コロナウイルスの感染リスクに対する懸念から在宅勤務を選ぶと回答している。

HBR.orgで報告された調査[注]によれば、事業者からハイブリッドワークの選択肢が提供されなければ、多くの労働者が辞めるつもりであることが示されている。これは2021年夏に米国人1万人以上を対象に実施された調査で、ハイブリッドワークもしくはリモートワークの選択肢が与えられない場合、転職先を探すと答えた人は36%、転職先を見つける前であってもすぐに辞めると答えた人は6%に上ったという。

* * *

大退職時代は、どこからともなく発生したものではない。本稿で紹介した5つの要因(引退、移住、再考、再配置、消極性)が重なり、コロナ禍によって拍車をかけられたことによる当然の帰結であるといえる。

新型コロナウイルス感染症がパンデミックからエンデミックに変化していく中、これらの要因のどれが自社の離職率に寄与しているか理解し、その流れをせき止める具体的な措置を講じることで、あらゆる業界のビジネスリーダーは恩恵を受けることができるだろう。

従業員に柔軟性を提供できるビジョンとリソースがある企業は、競争力のある安定した労働力を維持できる可能性が最も高い。そして、優秀な人材を最も上手に惹き付けて維持できるのは、労働者の変わりゆくニーズに対応する福利厚生を提供できる企業だろう。同様に、研修や学費補助によって、従業員の長期的なキャリアアップにコミットしていることを具体的に示すことができる企業は、従業員からさらなる忠誠心を得て、将来有望な従業員から高く評価されるはずだ。

大退職時代は、異例の出来事ではなかった。その根底にある要因は、今後もトレンドとして続いていくだろう。

【注】

Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, and Steven J. Davis, "Don't Force People to Come Back to the Office Full Time," HBR.org, August 24, 2021.(邦訳「従業員にフルタイムのオフィス勤務を強制すべきではない」dhbr.diamond.jp, 2021年10月8日)

藤原朝子/訳

(HBR.org 2022年3月23日より、DHBR 2022年8月号より)

The Great Resignation Didn't Start with the Pandemic

(C)2022 Harvard Business School Publishing Corporation.

ジョセフ B.フラー(Joseph B. Fuller)

ハーバード・ビジネス・スクール教授。マネジメントプラクティスを担当。同校の「マネージング・ザ・フューチャー・オブ・ワーク」プロジェクトの共同チェアを務める。また、企業幹部向け教育プログラム「リーディング・アン・アジャイル・ワークフォース・トランスフォーメーション」でも教授陣の共同チェアを務める。

ウィリアム R.カー(William R. Kerr)

ハーバード・ビジネス・スクールのディミトリ V. ダーベロフMBAクラス・オブ1955記念講座教授。経営管理論を担当。同校の「マネージング・ザ・フューチャー・オブ・ワーク」プロジェクトの共同チェアを務める。

自分自身のパーパスを見つめ直す時

コロナ禍で内省の時間が増え、自分の仕事について考える人が増えた。自社の経営者に疑問があったり、会社の価値観とのずれを感じたりしたら、筆者の言う「ディープ・パーパス」(深層的なパーパス)がヒントになるかもしれない。これは組織を対象とした研究だが、個人のキャリアや私生活をより意義深いものにするのにも役に立つ。いまは自身について「再考」すべき時だとして、実際に取り組むべきことについて解説する。

前途有望な幹部候補は

なぜ会社を辞めたのか

筆者の友人(仮にジムと呼ぼう)は、ある消費財メーカーの最高経営幹部候補だった。筆者とは長年の付き合いであるジムは、いつ会っても楽しそうで、仕事も充実しているように見えた。だからこそ、少し前に「会社を辞める」というメッセージを受け取った時は、我が目を疑った。

何か問題があったのかと、筆者は返信した。「他のリーダーとの間でいさかいがあった」「仕事上の決断が失敗した」といった答えを予想していたが、そうではなかった。彼は次のように言ってきた。「自分がなりたくないタイプの人間になっていくから」

電話で話を聞くと、会社の経営陣が最近下した決断に疑念を持ったのだという。経済的利益の確保を最優先することで、顧客、サプライヤー、そして環境を犠牲にしているにもかかわらず、それを意にも介さず、むしろ「大成功」を収めたと、経営陣は考えているように見えたというのだ。

この経験をきっかけに、自分が会社とそのミッションを本気で信じていないことに、彼は気づいた。

これまでならば、同じような疑念が頭をもたげても押し殺していただろうが、個人的な健康上の不安や父親を最近亡くしたこと、家庭内のいざこざ、パンデミックによって孤立した状態が長引き、内省する時間が増えたことなどが重なって、さまざまなことを見つめ直すようになったのである。

「うちの会社の商品は健康によくない。あんなジャンキーなものを、自分の子どもに食べさせたくない」と、彼は言った。給料がよいことにも、高収益の有名企業で働いていることにも、もはや魅力を感じなくなっていた。「なぜ、自分はこの会社のために働かなければならないのか」という思いだけが膨らんでいた。

最近、多くの人がそうした疑問を抱いている。パンデミックに足元を揺さぶられ、新たな角度から自分の仕事について考えるようになったのだ。いわゆる大退職時代(グレート・レジグネーション)の流れに乗って、仕事を辞めていく人もいる。しかし、多くの人にとっては、むしろ「大再考時代」(グレート・リシンク)と呼ぶにふさわしいのではないだろうか。

経営者がつくる文化を本当によいと思っているか。公正な処遇を受け、望むような昇進の機会があると感じているか。心の底から、自分の仕事を期待した通りの意義ある仕事と感じているだろうか。

自分のキャリアと私生活を

より意義深いものにするために

どの問いに対しても答えが「ノー」で、よりパーパス志向の仕事を求めている人には、筆者の研究が役に立つかもしれない。

筆者は数十社を対象に、組織内部の奥深くに入り込み、200人以上のリーダーにインタビューを行ったところ、彼らの非凡なやり方が、従業員や他のステークホルダーにとってのパーパスを活きいきとしたものにしていることがわかった。

この研究の主な目的は、筆者が「ディープ・パーパス」(深層的なパーパス)と呼ぶものを持つ組織のベストプラクティスを明らかにすることだったが、個人が自分のキャリアと私生活をより意義深いものにするために使える戦略も、明らかにすることができた。

キャリアと私生活がより意義深いものになれば、より大きな達成感につながり、長寿さえもたらすことが研究で示されている。であれば、試してみない手はないだろう。

では、実際に何をすればよいのだろうか。

自分自身を知る

第1に、自分自身を知ることだ。筆者が出会ったディープ・パーパスを持つ企業のリーダーや従業員は、ほとんど誰もが燃えるような熱い志を胸に抱いていた。つまり、自己の存在を賭けて追求すべき目的を持っていた。自分が何をするために、この地球上に自分が生まれてきたかを知り、その明快な目的を原動力として行動し、みずからの選択を形にして、他者に対しても自分自身のパーパスを持ちたくなるような刺激を与えていた。

これは、Cクラスといわれる経営幹部に限ったことではない。

プロフェッショナルサービスファームのKPMGでは、「1万ストーリーズ・チャレンジ」というプロジェクトを展開した。全従業員を対象に、自分が職務の中で見出したパーパスをポスターで表現するように依頼したのである。提出された作品は実に刺激的だった。

たとえば、マネーロンダリングと闘う銀行を支援する社員は、「私はテロリズムと戦う」というコピーを書き、小規模農家の資金調達を支援する社員は「私は農場の成長を手助けする」というフレーズを使った。

あなたの個人的なパーパスとは何だろうか。慌ただしい日常生活から離れて少し時間を取り、自分にとって何が大切で、何を達成したいのかを考えてみよう。あなたの究極の存在理由は何か。この地球上での時間には限りがあることを踏まえると、本当に成し遂げたいと願うことは何だろうか。

仕事におけるパーパスの必要性を判断する

第2に、本当に仕事でパーパスが必要かどうかを判断することが欠かせない。人は仕事であれ、私生活であれ、それぞれが異なる文脈で、意義や達成感を追求するからだ。

たとえば、「人の学習と成長を手助けすること」を個人的なパーパスとする人は、親として、メンターとして、あるいはコーチとして、仕事以外の場面でそれを実践しているかもしれない(人生のパーパス)。教育以外の職務ではあるが、学習を重視する企業で働くことで、間接的に意義や達成感を見出しているかもしれない(組織のパーパス)。

あるいは、教職ではないが、教育的要素のある職務に就くことで、間接的に役割を果たす人もいるだろう(キャリアのパーパス)。もちろん、実際に教師や教授として教えることで、直接的にパーパスを実行に移している人もいるはずだ。

仕事以外の場面で人生のパーパスを果たせるならば、パーパスの面では不十分であっても、他の部分で恩恵が得られる仕事やキャリア、経営者を許容できるかもしれない。つまり、仕事は生活費を稼ぐためと割り切ってもよいのだ。

とはいえ、最近ではそのような道を選ぶ人は減り、人生のあらゆる側面において一貫性を求める人が増えていることが明らかになってきているのも、また事実だ。

ジョブクラフティングを試す

第3に、職場でのパーパスがやはり必要だと感じたり、あるのが望ましいと思ったりしているならば、ジョブクラフティング[注]を試してほしい。あなたの職務がよりパーパスに沿ったものになるように、どの仕事を引き受けるか、どの同僚や顧客、他のステークホルダーと関わりを持つか、いま行っている物事に対してどのような心構えで臨むかを調整するのだ。

あなたにとってはあまり意義が感じられなくても、他の人にとっては意義がありそうな仕事はその人に委ね、自分の目標に結び付く新規プロジェクトに手を挙げ、同じ志を持ち、気持ちが上向きになるようなチームメンバーとつながる。

上司を評価する

第4に、自分の上司を評価することだ。上司のおかげで、あなたは自分の個性を発揮でき、自分にとって重要だと感じられる仕事ができているといえるだろうか。

全米フットボール・リーグのシアトル・シーホークスでヘッドコーチを務めるピート・キャロルは、注目すべき例だ。アメリカンフットボールのプロチームでは、コーチが鬼軍曹さながらに「愛のムチ」で厳しく指導することが多い。これに対して、キャロルは選手と深い個人的な関係を築くことに力を注ぎ、個々の選手の人生哲学や存在理由を引き出すことに成功した。

キャロルの考えでは、この方法によって、個人がそれぞれの潜在能力を最大限に発揮し、チームのパーパスとの結び付きを感じるようになる。「自分がどのような人間で、何を目的としているかを理解してもらっていると感じられれば、結び付きが広がっていき、共通のパーパスへのつながりも生まれる」と、キャロルは言う。

そういう上司は存在する。あなたが見つけ出しさえすればよい。

経営者について吟味する

第5に、経営者について吟味する。筆者の研究では、企業の中には、単に強固な組織のパーパスを制定するだけでなく、そのパーパスに従業員一人ひとりがそれぞれの形で結び付く手助けをすることで成功している例が、複数見つかっている。

ボストンに拠点を置くフェムテック企業(女性の健康問題をITなどでサポートする企業)のオビアヘルスでは、コアバリューの一つである「自分らしくあれ、率直であれ、親切であれ」が、社内の隅々にまで浸透している。たとえば、従業員同士が趣味について語るオンラインフォーラム、全社を挙げた多様性と包摂の重視、積極的に従業員の意見を取り入れる意思決定のアプローチなどから実感できるだろう。

* * *

いまの会社では、従業員が個人的なパーパスとの結び付きを見出すためのサポートがないならば、サポートのある企業を探そうとするかもしれない。

マイクロソフトでは、同じようなアプローチを取っている。同社のチーフピープルオフィサーであるキャスリーン・ホーガンが筆者に語ったように、「マイクロソフトがあなたの役に立たない限り、あなたが全力でマイクロソフトのために働くことはない」のだ。

いまの組織には、従業員が個人的なパーパスとの結び付きを見出すためのサポートがないとしたら、そうした組織に転職するのもよいだろう。環境を変えることで、驚くべき効果がもたらされる場合があるからだ。

冒頭で紹介したジムのケースが、そうだった。退職から1年後、サステナビリティと責任ある事業活動を志向する企業で、彼は新しい仕事に就いた。前職に比べて、彼自身の個人的なパーパスに合致するものだった。収入は以前より大幅に減ったが、仕事に対してエネルギーが湧き、誇りを持てるという。「ずっと健全になった」と、彼は言う。

一部の識者は、大退職時代とは単に人々がより高い収入を求める現実的なグレードアップだと説明するが、ジムの場合はむしろ「大再考」した結果だったことになる。

筆者の研究対象になった企業の人々が話してくれた通り、仕事でディープ・パーパスを見つけることは、たしかに可能である。しかし同時に、近道はないという点も心得ておかなければならない。一歩下がって、自分と自分の置かれた状況を丹念に見つめ直し、達成感を得るのに必要なことを実行しよう。

【注】

Amy Wrzesniewski, Justin M. Berg, and Jane E. Dutton, "Turn the Job You Have into the Job You Want," HBR, June 2010. (邦訳「ジョブ・クラフティング法」DHBR2011年3月号)

門脇陽子/訳

(HBR.org 2022年3月22日より、DHBR 2022年8月号より)

The Great Resignation or the Great Rethink?

(C)2022 Harvard Business School Publishing Corporation.

ランジェイ・グラティ(Ranjay Gulati)

ハーバード・ビジネス・スクールのポール R. ローレンスMBAクラス・オブ1942記念講座教授。経営管理論を担当。最新刊はDeep Purpose: The Heart and Soul of High-Performance Companies, Harper Collins, 2022.(未訳)。

「大・大志時代」の到来

今日の状況は「大・大志時代」と呼ぶのがふさわしいのではないか、と筆者は言う。なぜなら、多くの人々が単に仕事を辞めるのではなく、パンデミックの逆境の中で磨き上げた夢を追いかけ、自分にとって最も重要と考える方法で成長したいと願っているからだ。筆者はイラン出身のあるIT企業のCEOのキャリアヒストリーを紹介する。そのCEOは人生のさまざまな岐路において自分の目指すべきところを見極め、変化に対応し、成長を遂げてきた。自分の志を追求する際に考えるべきことは何だろうか。

「大退職時代」という呼び方は誤りだ

大変動が起きている。この2年間で何千万人もの米国人が仕事を辞めたのだ。その原因は、大半の人にとって未曾有の経験となった新型コロナウイルス感染症によるパンデミックがもたらした、とてつもない大混乱にある。

2年前に抗うことができない状況で生まれたこの巨大な潮流は、パンデミックが落ち着いてもなお勢いを増している。このトレンドは「大退職時代」(グレート・レジグネーション)と呼ばれているが、筆者はこの表現には反対だ。「諦め」の意味がある「レジグネーション」ではなく、むしろ「大・大志時代」(グレート・アスピレーション)と呼びたい。

パンデミックによって深刻な打撃を受け、苦しい状況で急激かつ劇的な変化を強いられた多くの人々が、自身の優先順位を見直し、みずからの意思で変化を起こそうとしている。どこで、誰のために働くのか、どこに暮らすのか、オフィスに戻るのか、リモートワークを続けるのか、子どもや高齢の両親のニーズにどう対応するのか──。

私たちはこうした問いに逐一向き合い、新たな答えを見つけつつある。働く人々は、みずからが望む人生を主体的に実現することを熱望している。

もちろん、例外はある。

多くの人、特に女性はパンデミックによる封鎖中に子どもの世話や教育のために職場を去らざるをえず、いまも復帰できていない。みずからの意思で、あるいは必要に迫られて、今後も復帰しない人もいるだろう。

その結果、今後数年のうちに「家内工業」が花開くだろうと筆者は予想している。これは、従来の働き方に戻るという選択肢を持たない、あるいはそうした道を模索しない、有能でイノベーティブな人材が自宅で立ち上げ、成長させる新たな形のビジネスを指す。

彼らの多くが新たな大志を追い求めている。ただし残念ながら、なかには今後もずっと混乱が続き、仕事に戻らない人もいる。

それでも、「大退職時代」という呼び方は誤りだと、筆者は思う。大半の人々は単に仕事を辞めるのではない。彼らはパンデミックの逆境の中で磨き上げた夢を追いかけ、自分にとって最も重要と考える方法で成長しようと切望しているのだ。

この現象は、ほぼ誰も過去に経験したことのない大きな規模で進行しているが、前例がないわけではない。人間は過去にも想定外の大変化に直面し、適応してきた。

産業革命が引き起こした社会の激変を思い出してほしい。この半世紀においても、テクノロジーは変化の原動力となり、産業を変えてきた。その変化は、職場、小規模な共同体から都市部への人口移動、また日常生活に及んでいる。

あるCEOの

キャリアヒストリー

私たちがグローバルな規模で経験しているような変化は新しいものではない。筆者のチームメンバーの一人が曾祖父について語ってくれた話を紹介しよう。

彼女の曾祖父は13歳から20歳までの7年間、鍛冶屋で修業を積み、馬の蹄鉄打ちや荷馬車の製造に関する伝統的な技術を習得した。若くして結婚して父となった彼は、米東海岸から西海岸に一家で転居し、カリフォルニア州サンタモニカで鍛冶屋の工場を始めた。

20世紀初頭、中年になった彼は、自動車の出現によって混乱に陥った。荷馬車と、それを引く馬の蹄鉄の需要が、あっという間に激減したのだ。そこで彼は技術を磨き、総合建築業者として再出発を果たした。好景気に沸くカリフォルニアでは、鍛冶屋よりもはるかに儲かる仕事だった。

現在の状況も、当時と同じく、キャリアと人生の目標を見直して、最大限の成長を遂げるチャンスだといえる。

この点において、筆者のポッドキャストのゲストの中でもとりわけ印象的だったのは、コレント・テクノロジーズのCEO、フェイジ・ファテヒだ。彼の話は、筆者の新刊書籍Smart Growthでも一部紹介している。

イラン生まれのファテヒは思春期に家を出て、英国のケンブリッジ大学に隣接する寄宿学校で学び始めた。翌年には米国のプリンストン大学の近くにあるハン・スクールで学び、才能を伸ばした。彼は10代で祖国を離れ、異国で暮らしながら学ぶという不安な状況を、一度どころか二度も乗り切ったのだ。それも、自分一人で、である。

ファテヒはテキサス大学オースティン校に進学して、建築と機械工学、電気工学を組み合わせた学科課程の創設に関わり、その課程を修了した初のソーラーエンジニアとして、学位を取得した。彼は、筆者に以下のように語ってくれた。

「卒業してすぐに連邦政府の方針が変わり、税制面の補助がなくなりました。ソーラーエンジニアになるという夢は、その日に絶たれてしまいました。僕にとっての市場が消えたために卒業直後に挫折してしまったのです。そんな時、どうすればいいのでしょうか。移民として、ただ幸せを求め、知識を身につけて広め、それで生計を立てたいだけなのに」

ファテヒは成長志向の人間であり、筆者が出会った中でも際立って熱心なディスラプター(創造的破壊者)だ。彼は夢が潰えても「諦める」ことなく、「大志」を抱いた。大学に戻り、3年かけて新たな分野であるソフトウェア・アーキテクチャーの基礎を学習し、修士号を取得したのだ。

その費用を賄うために、ハンバーガーショップの店員やビルの管理人などの仕事をした。2度目の卒業を迎える頃は、深刻な不況下だったにもかかわらず、新規採用を一時停止していたヒューレット・パッカード(HP)への就職を勝ち取った。

HPでは、有能な人材を揃えたさまざまなチームに加わり、数々の最先端プロジェクトに携わった。仕事をこなせるようになるたびに、上司と協力して新たなチャンスをつかんだ。そして、大好きな仕事をフルタイムで続けながら夜間の大学院に通い、MBAを取得した。

ところが14年後、彼は新たに学べる機会はもうないと感じるようになったという。「居心地がよくなりすぎたら、次に移るべきだと常々自分に言い聞かせていました。(中略)学びが減ってしまったのです」

そこでファテヒはHPを辞め、サービスとしてのソフトウェア開発に取り組む先見の明のあるスタートアップに加わった。報酬は50%減で、ストックオプションもない。経済的な自殺行為だと警告されたが、彼にとってはお金よりも成長の機会のほうが大切だった。

この会社は同業他社に先駆けて評価額10億ドルを達成したものの、ファテヒに言わせれば、タイミングが5~7年早すぎて、成長を続けることができなかった。

彼の説明によれば、2005年に発表されたクラウドに関する記事により、局面が変わったのだという。その記事が刺激となって新たな興味が湧き、現在、彼がCEOを務める会社、コレントが生まれたのだ。

ファテヒはこれまでのキャリアの変遷に満足していると言う。

「大胆なアイデアを思い付いて、それを推進し、業界に普及させる勇気を持てるのは素晴らしい気分です。退屈な瞬間、退屈な一日なんて一度もありません。タフな日々、チャレンジングな日々、エキサイティングで刺激的な日々の連続です」

しかも、彼は経済的な危機も間違いなく免れたのだ。

後悔しないための

注意点

もっとも、自分が変化を望んでいると気づくことと、本心でどんな変化を望んでいるのかを理解することは同じではない。大志を追い求める際に「買い手の後悔」に陥らないために、筆者は時間を取って、以下のような側面について考えるよう推奨している。

・新たな目標が達成可能だと信じているか。それとも、成功できるという確信を得るために踏むべき中間段階があるか。

・簡単に試すことができるか。自分の志が本当に希望に合っているかを簡単かつ短期的に確かめられる方法はあるか。

・その新たな志は達成可能な程度に馴染みのあるものであり、同時に自分を奮い立たせてくれるような課題をもたらしてくれる程度に斬新か。

・自分のアイデンティティ──つまり、自分が世間からどう見えるか、大切な人(両親、パートナー、子ども、親友)から、どう見られたいと考えているか──と整合性があるか。整合性がなくても、その志を追求する価値はあるかもしれないが、反発も予想される。

・コストに見合う報酬を得られるか。夢を追いかけるために、現状に満足している仕事を辞めると、金銭面以外にもさまざまな犠牲が生じる。予想される報酬に、その代償を払うだけの価値があるかどうか、時間をかけて計算してみよう。

・自分自身の価値観に合っているか。自分にとっての人生の「意義」と矛盾していないか。

* * *

「大・大志時代」は、働く人だけでなく組織にも、かつてないチャンスをもたらしてくれる。たしかに、不快な混乱もあるだろう。筆者のチームでも何度か経験したし、今後も経験することだろう。

それでも、意味を求め、成長を渇望し、報酬のためだけでなく自己実現のために働きたいと願う従業員の現状に迅速に対応できるリーダーであれば、転職を考えているさまざまな世代の人材プールを活用できる。

組織もまた、諦め気分で人材流出を受け入れるのではなく、価値ある新たな人材を引き付けるために大志を抱くべきだ。

井口景子/訳

(HBR.org 2022年4月6日より、DHBR 2022年8月号より)

The "Great Resignation" Is a Misnomer

(C)2022 Harvard Business School Publishing Corporation.

ホイットニー・ジョンソン(Whitney Johnson)

テクノロジーを活用して人材開発を行う、ディスラプション・アドバイザーズのCEO。著書に、Smart Growth: How to Grow Your People to Grow Your Company, Harvard Business Review Press, 2022. (未訳)などがある。