日本人学生の減少で、

やがては淘汰されるという危機感

梅村 これほど大胆かつスピーディにグローバル化への舵を切られたのは、なぜですか。貴学以外の日本の大学でも、少子化の中で生き残りや中期的な成長を目指してさまざまな改革に取り組んでいますが、投資できる予算が限られていたり、ドラスティックな施策実行に向けた全学的な意思決定ができなかったりと、苦戦している例も多くあります。

古屋 端的に答えますと、当法人の屋台骨である山梨学院大学の経営が厳しい状況に陥っていたからです。

私が弁護士を経て、山梨学院(当時)に秘書室長として入ったのは2006年ですが、1990年代末をピークに収入は減少傾向にあり、当時すでに衰退が始まっていました。私が入った最初の数年間は法人経営の実務や組織運営などについて勉強しつつ、マーケット環境の分析を行っていました。その間も法人経営は年々悪化していたため、2012年に若手職員を中心として法人改革に向けた委員会を立ち上げ、大学の改革から着手することにしました。

過去の延長線上で法人経営を続けていても、いずれ立ちゆかなくなることは明らかでした。特に若年人口が少ない地方の私立大学においては経営がより厳しくなっていくのは明々白々でした。20年、30年先を見据えた時、日本人学生はどんどん減っていき、その分、留学生を増やしていかないと、やがては淘汰されてしまいます。ですから、本格的なグローバル化を目指すしかないと判断したのです。

梅村 体力のあるうちに新たな手を打ち、スピード感を持って変革を推進することを決断されたわけですね。

中国、インドの次は、米国とASEAN

梅村 さらなるグローバル化を進めていった先のC2Cグループの将来像について、どのような展望を描いていらっしゃいますか。

古屋 いまiCLAでは、カリキュラムの改革を進めていて、リベラルアーツとデータサイエンスを統合したカリキュラムを実践していく計画です。学部長がインド人ということもあり、彼のネットワークでデータサイエンスに精通したインド人講師を採用し、関連科目を開講しました。

統計やデータ活用の知識はどんな学問分野でも必要になっていますし、社会に出た後、グローバル人材として活躍するにも必須となりつつあります。学生たちは活きいきと学んでおり、iCLAで関連科目を増やすとともに、他の学部にも広げていきたいと考えています。

必要な学部を揃えることはできましたので、これからはカリキュラムなど中身の充実で、世界の留学生市場にどう食い込んでいくかが勝負です。将来的には、日本人学生が3分の1、中国人留学生が3分の1、後の3分の1がアジアを中心とした他の国々からの留学生というイメージを持っています。

梅村 リベラルアーツとデータサイエンスを統合したカリキュラムというのは興味深いですね。デジタル化の進展により、膨大なデータがやり取りされている現代において、いまやどのような業界であっても、成功にはデータ活用が必要不可欠です。一方で、データ活用に長けた人材の不足は大きな課題になっていますから、その市場ニーズをとらえたカリキュラム改革を行ったというわけですね。

グローバルな事業展開に関する展望はいかがでしょうか。

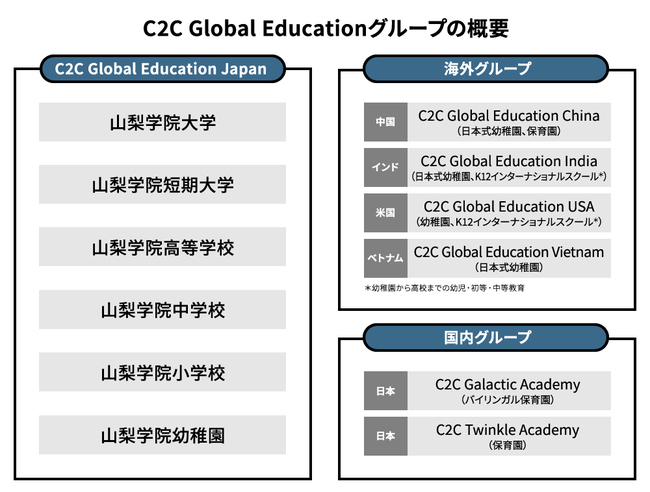

古屋 各国の現地ニーズに応じた事業を、現地採用スタッフを中心に展開していく海外事業も加速していきます。メインターゲットは中国とインドで、現在この両国にリソースを集中し、基盤固めを急いでいます。その次は、ASEANと米国で事業拡大を図るつもりです。米国事業はすでに立ち上げていて、現地法人の設立も終わりました。各都市でプリスクール(幼稚園)やインターナショナルスクールなどを展開していく予定です。

加えて、国内では、若年人口が多い首都圏、関西圏にキャンパスを設置することも検討しており、東京ではインターナショナルスクール開設のプロジェクトをスタートさせました。もちろん、本学発祥の地である山梨での教育もこれまで同様重視していきますが、将来的にはC2Cグループのグローバル事業の一つとして日本部門があり、その日本部門の一つに山梨学院大学があるという位置付けになると思います。