戦略ストーリーを形づくる方法

これまで、戦略立案はエリート主義的な活動という性格が強かった。リーダーと戦略部門の一握りの人たちがそのプロセスを独占していたのだ。しかし、近年はそれに変化が見られる。戦略に関する最近の潮流のひとつは、マネジメント論の研究者であるクリスチャン・スタッドラーの最近の共著Open Strategy(未訳)にもあるように、オープンであることを志向するというものだ。

私たちは今日、「ズーム」や「スラック」「エアボード」などのツールを利用して、コラボレーションにより戦略を生み出すことが可能になった。戦略立案のプロセスに、戦略の実行を担う人たちや、顧客および競合他社と間近で接している人たちを迎え入れることができれば、戦略の説得力が増し、社内での戦略の理解度が高まり、社員が戦略を「自分事」としてとらえやすくなる。

戦略ストーリーとは、戦略に物語を後から付け足すのではなく、戦略とストーリーを一緒につくり上げることで最もうまくいく。では具体的に、どのように戦略ストーリーを紡げばよいのか。そのプロセスでは、以下のことを行う必要がある。

1. ストーリーの土台となる事実を明らかにする

戦略ストーリーをつくり上げる出発点は、ストーリーの土台を成す7つの事実に関する情報を集めることだ。その7つの事実とは以下である。

・自社の活動

・自社の資産

・顧客の行動

・顧客の所在地

・自社の売上げ

・売上げの推移

・売上げの変化をもたらした要因

最初の2つは、ビジネスの供給サイドに関わるものだ。その次の2つは、需要サイドに関わるものである。そして、残る3つは、需要と供給の長期にわたる関係に関わるものだ。

2. 問いの力を活用する

戦略のプロセスでは常に、「構造」と「探索」の間に緊張関係が生じる。戦略実行の緻密さを確保し、社内の足並みを揃えるためには、構造が欠かせない。それに対し、イノベーションを起こすためには、探索が極めて重要だ。その点、よく練られた順序で問いを発することにより、全体としての一貫性を維持しつつ、秩序ある探索を行うことが可能になる。また、この作業を通じて具体的な細部を明らかにすることにより、ストーリーを生き生きした、記憶に定着しやすいものにできる。

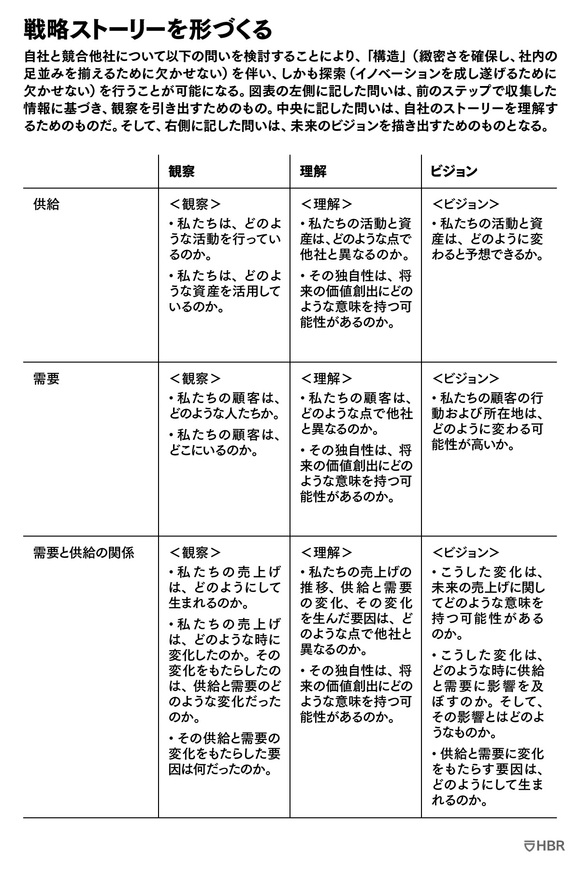

古典的な5W2H(who, what, where, when, why, how, how much)の枠組みに従って、自社と競合他社について、下の図表に示した問いを検討することをお勧めする。

図表の左側に記した問いは、前のステップで収集した情報に基づき観察を引き出すためのもの。中央に記した問いは、自社のストーリーを理解するためのものだ。そして、右側に記した問いは、未来のビジョンを描き出すためのものとなっている。これらの問いに対する答えを組み合わせることにより、明確な意図を持った戦略ストーリーを編み出せる。そのストーリーは、芝居の台本のように、行動の土台としてすぐに活用できる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)