顧客はみんな同じではない

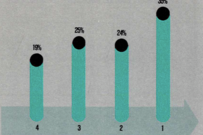

あるホテルチェーンは、グーグル検索からホームページにやってくるユーザーの直帰率(最初の1ページで離脱してしまう割合)を課題と見なした。そこでまず、デジタル主導の解決策として、レイアウトが異なるランディングページを2つ用意して、A/Bテストを実施した。すると、総合的な直帰率に与える影響は、プラスとはいえ比較的わずかだった。

さらなるデータ分析を進めると、興味深いインサイトが得られた。直帰率は顧客のデバイスと、検索の特異性に左右されていたのだ。たとえば、デスクトップPCで「ジュネーブ周辺のホテル」と検索した人は、ジュネーブ近郊のホテルがすべて見られる半径の大きな地図が表示されることを好んだ。しかしモバイル端末で、「ジュネーブ空港周辺のホテル」と検索した人は、さらに狭い範囲の空港周辺のホテルだけを見たがった。つまり、問題はランディングページのデザインではなく、検索の特異性に基づき表示される地図の範囲をパーソナライズすることだったのだ。実際それを実行すると、直帰率と業績の両方に劇的なインパクトがあった。

顧客体験をパーソナライズするということは、価値の高い顧客や、潜在的に価値の高い顧客にとって何が重要かを理解することでもある。前述のアパレル小売業者は、顧客タイプ別に商品の在庫状況を分析したところ、最も価値の高い顧客が最悪の在庫状況に直面していることがわかった。

さらに詳しく調べると、価値の高い顧客は通常、小さめか大きめのサイズを探していた。この業者はそれまで、昔ながらの経験則に基づき在庫のサイズ比率を決めており、新しいeコマースの現実に適応していなかった。

冒頭の事例で示した通り、A/Bテストは絶対的な基準と考えられているが、複雑で誤解されることが非常に多い。決定的な課題は、結果だけで行動を起こしてしまうことだ。デバイスやブラウザー、顧客、マーケティングソースなど細部まで分析した時に初めて、テストの結果を理解して、AパターンとBパターンのどちらかを選ぶべきか、それともパーソナライズすることなのかが、上述のホテルのようにわかる。単純化しすぎると、機会を逃すことになるか、最悪の場合には大きな無駄を生み出すことになる。テストは、けっして簡単ではない。

ゼロベースで判断する

会社がチームに、デジタル体験の継続的な改善に注力させることはよくある。ゼロベースのマインドセットを持って、問題を新たに見つめ直そうとするチームはあまりない。しかし、基本的な法則に基づき自分たちの優先順位や行動を定期的に見直す企業は、よりよい意思決定を下すことができる。

ある小売業者は、自社サイト内のさまざまな場所でクロスセルやアップセルを展開する「商品おすすめシステム」を構築した。そのアルゴリズムは、「買い物かごに入れる」率とコンバージョン率の最適化を意図していた。新しいアルゴリズムが稼働すると、彼らはその結果に大喜びした。それまでのおすすめシステムよりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮したからだ。

しかし、この会社は、額面通りの成功に疑問を投げかけた。そこで、さらなる分析を進めると、それまではわからなかったことが見えてきた。すべての商品と在庫を含めて考えると、実際におすすめされた商品は棚卸評価額の約12%にすぎなかったのだ。そのおすすめアルゴリズムは、ベストセラー商品を薦めることに注力していた。しかし、ベストセラー商品はいずれにしろ売り切れるが、仕入れ過剰品や新商品などの売れにくい商品は、おすすめしにくくなっていた。おすすめ機能を最適化するために使われた尺度は、セルスルー(小売店で消費者に販売すること)や粗利益、在庫効率といった業績目標と一致していなかったのだ。

すべてを合わせて考える

デジタル主導のビジネスは、チャンスにあふれている。トップ100のアイデアを見つけるのは簡単だが、トップ10に絞り込むのは難しい。どこに焦点を当てるかは、大きな経営課題であり、その中核には分析面の課題がある。正しい分析結果を得るには、何を測定すればよいのか、どのデジタル目標を最適化すればよいのか。デジタル体験とビジネスの他の部分との相互関連性をどのように理解すればよいのか。本稿で紹介してきた事例が示すように、その分析に近道があることはほとんどない。

"3 Core Principles of Digital Customer Experience," HBR.org, March 09, 2023.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)