-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

ビジョナリーか、ファスト・フォロワーか、それとも様子見か

前回は、生成AI(人工知能)の概要と生成AIが企業経営に与える影響について概論した。第2回となる本稿では、企業における生成AI活用の最前線で有望視されているさまざまな用途(ユースケース)を紹介したい。

生成AI活用における企業の3段階

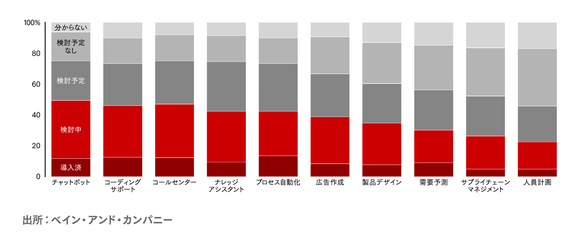

ベイン・アンド・カンパニーが2023年4月に、グローバルの大手企業約600社を対象に行ったAIに関する意識調査によると、半数近い企業が何らかの形での生成AIの活用を検討し、一部の企業はすでに導入していると回答した。検討しているユースケースとしては、生成AIを利用したチャットボットの導入、コーディングサポート、コールセンターの自動化などが挙げられている。

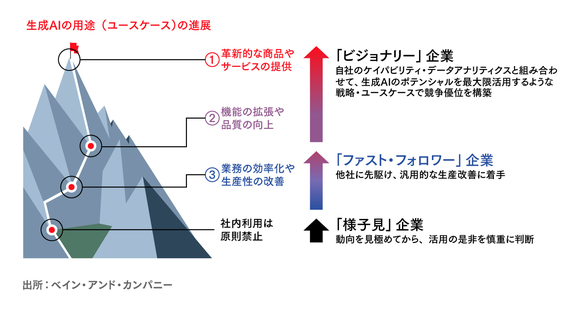

生成AI活用と一口に言っても、活用対象や目的、実装の実現可能性や期待されるインパクトは多種多様である。企業は自社のケイパビリティや業界動向、競合他社の生成AI活用状況などを踏まえ、自社としてどのような姿勢で生成AIの活用に取り組むのかを明らかにする必要に迫られている。生成AI活用に向けた各社の姿勢は、生成AIのユースケースの進展度合いに応じて図表2「生成AI活用における企業の3段階」の「ビジョナリー」「ファスト・フォロワー」「様子見」の3つに大別できる。

1. ビジョナリー企業

自社のケイパビリティ、データ、アナリティクスと生成AIを組み合わせることで、生成AIの可能性を最大限活用するような戦略、ユースケースで競争優位を構築しているのが、ビジョナリー企業である。こうした包括的な生成AI活用の取り組みは、単なる業務の効率性、生産性の改善に留まらず、競争力の構築に直結する。生成AIがビジネスにもたらす影響は現時点で未知の部分も大きいが、業界によっては生成AI活用の有無が、事業の勝敗を決してしまうことも十分に考えられる。オープンAIをはじめとする各社が公開している情報をもとに、先進的なビジョナリー企業の取り組みを紹介したい。

オープンAIが自社の顧客として紹介している、学習アプリを提供するデュオリンゴ(Duolingo)では、競争優位性の核となるサービスの中心に生成AIモデルを組み込んでいる。オープンAIの大規模言語モデルであるGPT-4を使うことで、言語学習において最も重要な会話のロールプレーをAIと行うことができる。GPT-4は文脈を理解した自然な対話ができ、多言語に対応しているため、幅広いユーザー属性に対して、一人ひとりにパーソナライズされた会話を提供し、ユーザーの没入感の向上につなげることができる。

また、ユーザーの誤った回答に対する解説を自動で生成するサービスも導入している。ユーザーは与えられた解説がわからない場合や、解説を読んで新たな疑問が出てきた場合に、何度でも追加で質問することができる。こうした専属の家庭教師のような指導体験は、ユーザーの理解度向上に大きく貢献しており、他サービスとは一線を画したサービスとなっている。

また、同様にオープンAIが顧客として紹介しているモルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントでは、GPT-4を用いて4万人以上のファイナンシャル・アドバイザーの業務を支援するAIナレッジ・アシスタントを導入している。これまでファイナンシャル・アドバイザーは、顧客からの問い合わせに回答するために社内文献の検索に多くの時間を割いていた。社内のアナリストレポートや市場調査データを読み込ませたGPT-4ベースのナレッジ・アシスタントを活用することで、ファイナンシャル・アドバイザーは顧客からの問い合わせに瞬時に、正確に答えることができるようになり、顧客体験の品質向上につながっている。

コカ・コーラは業界で最も効果的かつ効率的なマーケティングモデルの実現を目指し、生成AIの活用を進めている。手始めに、GPT-4と画像生成モデルのダリ(DALL-E)を用いて、コカ・コーラのボトルやロゴを使ったアート作品を制作できるプラットフォームをユーザー向けに提供した。そこで優れた作品をつくったユーザーを3日間のワークショップに招待するというキャンペーンを実施することで、ユーザーの興味、関心を喚起し、エンゲージメントの構築を実現した。コカ・コーラのロゴ、ボトルという自社のシンボルともいえる資産と、生成AIをかけ合わせた革新的なマーケティング施策といえる。こうした先駆的な生成AIを用いたマーケティングの実験は、より幅広い形で生成AIを活用したマーケティングを展開するためのケイパビリティ獲得につながっており、今後も多岐にわたる生成AIの活用が期待できる。

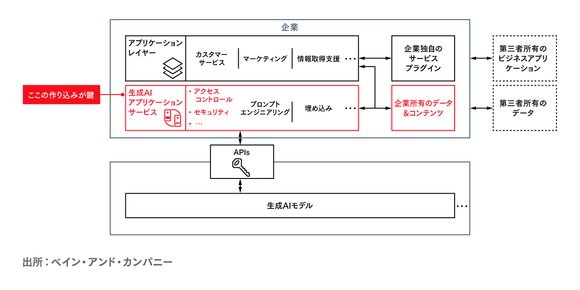

技術的に専門性の高い事例として、ブルームバーグは自社独自の大規模言語モデル構築に取り組んでいる。ブルームバーグの発表によると、自社が蓄積したさまざまな金融関連データをAIの学習データとして与えることで、金融業界についての質問に対して汎用モデルよりも高い性能を発揮するモデルをつくることに成功した。ただし、独自の大規模言語モデルの構築には莫大な費用がかかるため、これは多くの企業にとっては最適解ではなく、図表3のように、汎用生成AIモデルをベースに、企業向けに提供されるAPIと連携し、自社のセキュアな環境でプロンプト・エンジニアリングやエンベッディング、ファインチューニングと呼ばれる強化学習アプローチを用いて自社固有データを取り込むことが、一般的かつ安価なソリューションとなる。

企業が生成AIを活用する際に注力すべきは、自社に閉じたセキュアな環境において自社データと生成AIアプリケーションサービスを組み合わせた、自社固有のアプリケーション開発である。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)