-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

パーパスと利益は両立するが、実現は容易ではない

──前回までの記事:

なぜESG界の権威ジョージ・セラフェイムは、企業の社会善に注目したのか(連載第1回)

パーパスを重視する企業は、競合他社より高い株式リターンを得られる(連載第2回)

企業による社会貢献と営利の追求は必ずしも矛盾しない(連載第3回)

考えるといまだに驚いてしまうのだが、「パーパスに従った企業活動をし、サステナビリティや健康、大きな善を意識することは、事業にプラスとなる可能性がある」という考え方を、ちょっと前までビジネスリーダーたちは本気にしなかっただろう。だが、それが可能であることは間違いない。ただし、実現は容易ではないのだが─。これこそが「パート2」で一番伝えたい点である。そして、私が本書『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』を通して伝えたい最大の点は次のことだ。

パーパスと利益の両立は可能であり、それは莫大な見返りをもたらし得る。ただし簡単ではなく、成功の保証もない。

事業を成功させることも、有意義な社会変化に貢献することも、どちらも簡単なことではない。その両方を達成するのは極めて難易度が高い。

私は1通のメールを読み返すたびにそれを実感する。2021年の春、ビジネススクールの講義の準備をしていたときのことだ。その講義では、ある地域社会発展プログラムを取り上げるつもりだった。ジョージア州キャロル郡のサウスワイヤという電気配線会社が何年にもわたり成果をあげてきたプログラムだ。その講義に向けて準備中、ある学生が私にメールを送ってきた。彼は、ビジネススクールの学生になる前、ジョージア州商工会議所─サウスワイヤの本社からさほど遠くない─の仕事をしていて、まさにこの地域社会発展プログラムに強い感銘を受けた、というのだ。

サウスワイヤは目を見張るような成果をあげていた。全生徒の3分の1近く(特に、経済的に恵まれない生徒の場合は半数近く)が高校を卒業できないような学区において、同社は地区の学校関係者と協力し、卒業が最も危ぶまれる生徒を見つけては、なんとか卒業できるよう支援していた。家計が苦しく出席率の低い生徒、そして多くは親がいないか、親が暴力的だったり、薬物中毒だったり、服役中だったりする生徒を見つけ、職業訓練を施し、メンターをつけ、誰かの役に立つ機会を提供するのだ。「12フォーライフ」(12 for Life:人生のための12年生。米国では12年生が高校3年生にあたる)の名で知られるこのプログラムは、最も卒業が難しい生徒たちですら、高校卒業率を94%にまで引き上げるのに貢献したのである。

この成功は地域社会に巨大なインパクトを与えた(今でも与え続けている)と同時に、サウスワイヤの事業にも役立っている。というのも、高校生のメンター役を務めることにやりがいを感じる社員たちに士気高揚をもたらし、才能ある人材の採用・つなぎ止めにつながり、同社の社会資本が強化されるからだ。このプログラムは景気が良いときも悪いときも同社に利益をもたらし(そのため、持続的でもある)、その利益はすべて同プログラムの規模とインパクトの拡大に再投資されてきた。今やプログラム開始時の予想を大きく上回る規模に育ち、12フォーライフの支援を受けた誇るべき卒業生は数千人に達している。

私にメールをくれた学生の話に戻ると、彼は別の地域社会において、サウスワイヤとは別業界の某企業と協力して、12フォーライフと同じプログラムを再現しようとしたそうだ。「結論から先に言うと、失敗でした」と彼は書いている。彼が失敗した細かい経緯は、ここではあまり重要ではない。重要なのは、こうした再現の試みが例外なく失敗するということだ。そして、「何のために行うか」よりはるかに重要なのは「どのように行うか」、である。彼は、さもありなんと思われる要因をいくつか挙げていた。手を組んだ某企業に熱意が欠けていたこと、学校関係者の人材・予算も本気度も足りなかったこと、強力なリーダーシップの欠如──。これらすべてが積み重なって不本意な結果を生んだ。彼のプログラムは軌道に乗ることなく終わったのである。

この話をしたのは、本書が〝誰でも簡単にできる善行の秘訣〟についての本ではないと、読者にはっきり知ってもらうためだ。ビジネスで成功することと、環境・社会問題の改革を進めることとのバランスは常に複雑であり、個々の企業がそのバランスをどう取るかという選択も簡単ではない。また、それに対する消費者や投資家、社会全体の反応も常に予想通りというわけにはいかない。

確かに、企業の善行はかつてより報われるようになってきているし、場合によっては生き残りの必要条件になることさえある。それは私の研究がはっきり示している。だが、現場でそれを実践するには、そうした活動を深く掘り下げ、なぜうまくいくプログラムと失敗に終わるものとがあるのかを真に理解する必要がある。本書はそのために書かれたのである。

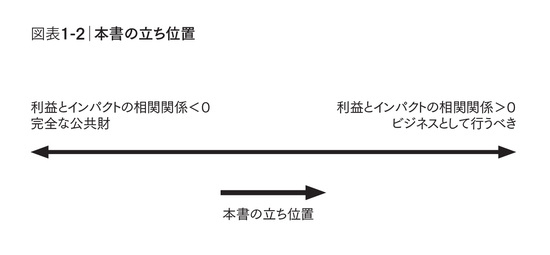

図表1-2は、「パーパス+利益」問題に対するあらゆる見方の中で、本書の立ち位置を示したものだ。図の左端は昔ながらのビジネス観で、「世界に良い影響を与える行為は、事業利益にとって差し引きマイナスの効果をもたらす。なぜなら、世のためになる取り組みは、自社の収益創造事業からカネと時間を奪うだけだから」という見方だ。一方、右端は一種の夢物語で「世界に良い影響を与える行為は、無条件で事業利益にプラスの効果をもたらす」とする見方だ。善意があればそれで十分であり、市場は純粋な善意で動くプレーヤーに魔法のように報いることができるとするファンタジーである。

私はどちらの見方にもくみしない。どちらの見方も、状況次第では正しいこともある。図の右端に向かって動ける企業も存在する。ただし、すべての企業ではない。世界経済がビジネスの利益と社会の利益をなるべく一致させようと苦労して道を切り拓いている今、その道をどのように進むかは我々一人ひとりにかかっている。本書は、何がその成功と失敗をわけるのか、1つの答えを示すものだ。

『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』

[著者]ジョージ・セラフェイム [訳者]倉田幸信

[内容紹介]

企業の善行と利益は両立する--企業がよいインパクトを社会に与えるための戦術的方法や、こうした社会的変化によって可能になった価値創造の6つの原型、これからの投資家の役割など、ロードマップとベストプラクティスを提示。ESG投資の世界的権威、ハーバード・ビジネス・スクール教授が示す未来への道。

<お買い求めはこちらから>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)