生存チャネルが過熱した例は、いたるところで見受けられる

生存チャネルが過熱している企業の実例はいたるところにある。数年前、ある有名な家庭用品メーカーが需要を大幅に上回る生産能力を抱えていたことがあった。いくつかの地域や商品カテゴリーで生産能力が過剰だったのだ。このメーカーは、新しいテクノロジーによりコストの削減に成功したライバル企業に市場シェアを奪われつつあった。そこで、同社の幹部チームはお馴染みの対策を打ち出した。リストラに着手したのだ。

人員整理が予定されているという話が広がると、社員の個人レベルだけでなく、全社レベルで生存チャネルが過熱状態になった。その結果、不安(と怒りとストレス)が高まり、士気が低下し、生産性も落ち込んだ。イノベーションに取り組む余裕も失われた。どうにか生き延びようとして疲弊し、間近に差し迫っている脅威にしか目がいかなくなったためだ。

それでも、幹部チームは方針を変更せず、競争力を取り戻すために避けて通れないことだと不本意ながら結論づけた措置を推し進めた。コストを削減し、いくつかの工場を閉鎖し、大勢の社員に解雇を言い渡したのである。血も涙もない措置とまでは言えないが、関係者すべてにとって不愉快な経験だったことは間違いない。

2年後、リストラの完了が発表された。一連の措置は、ある面では成果を上げた。需要がない事業を整理することにより、コストを大幅に削減できたのだ。しかし、生産性が下がったせいで、その効果は薄らいでしまった。

それ以上に見過ごせないのは、新製品開発プログラムが存在していたにもかかわらず、リストラが進められていた期間に、製品イノベーションがほとんど、もしくはまったく起こらなかったことだ。

30年前、世界が変化するペースがもっとゆるやかだった頃は、新製品開発が一時停止してもあまり問題ではなかっただろう。しかし、このときは事情が違った。歴史の浅い2つのライバル企業が市場の変化に素早く対応し、強力な新製品を売り出し、市場シェアを伸ばしていた。その結果、リストラを実行した企業では再び、自社製品への需要に対して生産能力が過剰な状態が生まれてしまった。

早々にCEOが退き、新しいCEOが数々の新しいコスト節減策を打ち出し、トップダウンでの新製品開発を強力に推進しようとした。しかし、十分な成果は得られなかった。問題の原因を正しく把握しなければ、おのずと解決策も不適切なものになる。この会社の場合も例外ではなかった。

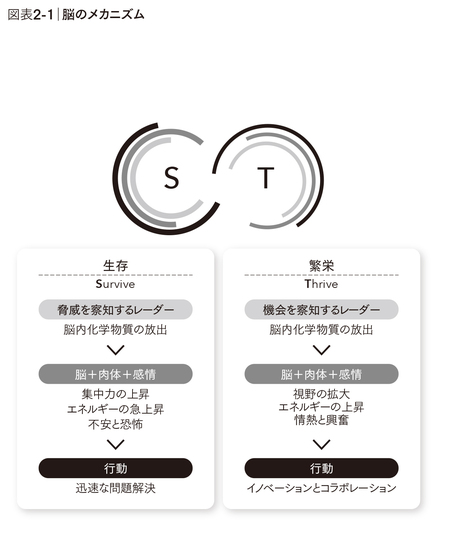

このようなケースでも有効な解決策は存在する。しかし、そうした解決策を見いだすためには、生存チャネルだけでなく、それよりも新しく生まれた──そしてそれよりも支配力の弱い──もうひとつのメカニズムについても理解しなくてはならない(図表2-1)。それは「繁栄チャネル」である。

[著者]ジョン・P・コッター、バネッサ・アクタル、ガウラブ・グプタ

[訳者]池村千秋

[内容紹介]

リーダーシップ論、組織行動論の大家、ジョン P. コッター教授、待望の最新刊がついに発売! なぜ、トップの強い思いは伝わらないのか? なぜ、現場の危機感は共有されないのか? 組織変革の成否を左右する「人間の性質」に迫る。

<お買い求めはこちらから>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)