-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

プラットフォームを排除する「中抜き」への誤解

売り手と買い手の取引をつなぐ役割を果たしてきたプラットフォーム企業は、この2者がプラットフォーム外で直接取引する「中抜き」を防ぐために、いつも苦心している。

こうした中抜きの例としては、読者が書店ではなくオンラインで書籍を購入したり、人材プラットフォームのアップワークや猪八戒網(ZBJ)などで知り合った企業とフリーランサーが、これらのプラットフォームを介さず直接仕事を依頼し、契約したりすることが挙げられる。民泊アプリのエアビーアンドビーは、ホストと宿泊者が直接連絡を取り合うのを阻止するだけでなく、大量の物件を掲載しているホストが、別のプラットフォームにも同じ物件を掲載して競合する状況を阻止しようと苦慮している。

また、中抜きが行われ、その状況に気づかず放置されたことにより、著者と読者を結ぶ書店のボーダーズや、映画制作会社と視聴者を結ぶビデオレンタルのブロックバスター、ミュージシャンとファンを結ぶタワーレコードなど、かつて人気を誇った企業は消滅した。こうしたことから、プラットフォーム企業が利用者の取引から切り離されることを心配するのは無理もない。

だが、問題はここからだ。完全な中抜きなど、滅多にない。ほとんどの売り手と買い手は、仲介者を完全に排除するわけではなく、手数料が安かったり、付加価値が大きかったりする新しい仲介者を見つけて、乗り換えていくだけだ。

読者は、書籍を著者から直接購入するのではなく、アマゾン・ドットコムで購入するようになった。映画を見る人や音楽を聴く人は、ハリウッドの映画製作会社やミュージシャンから直接映画や曲を提供してもらうのではなく、ネットフリックスやスポティファイで購入するようになった。これらは、大量のユーザーの直接的な取引によって成り立つマーケットではない。取引を仲介する場所が、古い集客地(ボーダーズ、ブロックバスター、タワーレコード)から新しい集客地(アマゾン、ネットフリックス、スポティファイ)に取って代わられているのだ。

この問題を誤解している企業は多い。ユーザーが中抜きをするようになるのは、あなたのプラットフォームにさほど付加価値がないと思っている証拠だ。最初の取引を実現してもらったからといって、2回目、3回目、そしてそれ以降の取引でも、当然のようにかなりの手数料を取られるのは納得がいかない。しかし、中抜きに悩んでいる企業も、何が起きているのかをきちんと理解して、簡単な措置を講じれば、手遅れになる前にユーザーの流出を止めることができる。

中抜きを予測する

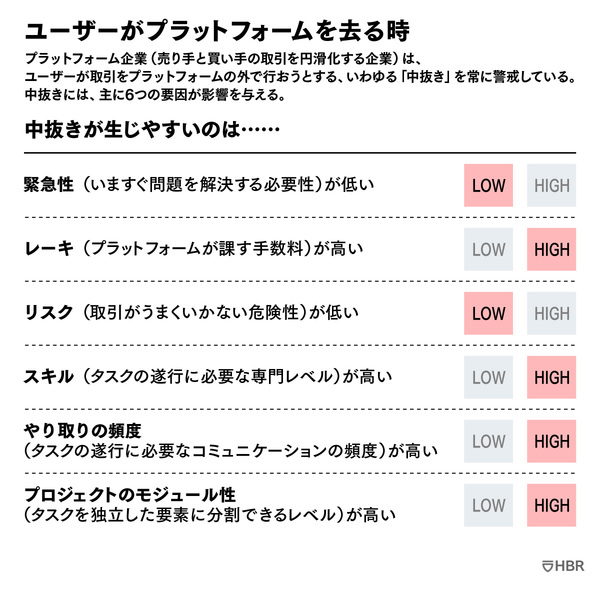

どうすれば、企業はみずからのプラットフォームで行われるどの取引に問題があり、いつ他社に移ってしまう可能性があると知ることができるのか。ユーザーがあなたの会社のプラットフォームから離脱しようと考える要因は、少なくとも6つある。

まず「緊急性」だ。いますぐ問題を解決する必要性がある取引は、従来と同じプラットフォームで行われる可能性が高い。緊急時は、高品質であってもすぐに利用できない手段より、ニーズに迅速に対処できる大型プラットフォームのほうが価値が高い。たとえば、アルコール飲料宅配プラットフォームのドリズリーは、パーティの時、必要に応じて酒類を配達してくれる。誰かが酒屋に買いにいったほうがコストはかからないかもしれないが、事前の計画が必要だったり、出席者が途中でパーティを離れなくてはいけなかったりする。

「レーキ」とは、取引を円滑化するためにプラットフォームがユーザーに課す手数料のことだ。これが高いほど、ユーザーはそのプラットフォームを避けようとする。グルーポンの50%近いレーキは、同社の株価急落の一因となった。

「リスク」とは、取引が失敗する危険性のことだ。あるプロジェクトにリスクがある場合、買い手も売り手も、評価システムや保険、仲裁サービスがあるプラットフォームのほうがメリットがあると感じるだろう。ウーバーでは、乗車した利用者が車内で嘔吐した場合、利用者に責任を負わせて、ドライバーの負担を軽くするようにしている。

「スキル」とは、タスクを実行するために必要な専門知識や技術のレベルのことだ。大してスキルを要しない仕事やサービスが取引される場合、買い手が最も注目するポイントは価格になる。そのため、サービス提供者が大勢いるプラットフォームのほうが、最も望ましい取引を実現しやすい。この価値は、そのプラットフォームを初めて利用する時も、2回目以降も変わらない。投資プラットフォームのEトレードがよい例だろう。

ただし、高いスキルを要する仕事やサービスが取引される場合、プラットフォームが価値を提供できるのは、評価システムが非常に重要な役割を果たす1回目の取引だけであることが多い。ひとたび信頼できるサービス提供者を見つけたら、それ以降の取引では仲介者であるプラットフォームは排除されがちだ。たとえば、ロケット・ローヤーは、法律問題を解決したいユーザーを専門分野の弁護士と結びつけてくれる。だが、信頼できる弁護士が見つかると、もはやそのプラットフォームは介在する必要がない。あらためて新しい弁護士を見つけて、自分の置かれた状況を再び説明するのも面倒だ。

2回目以降の取引では、まず関連する要因とやり取りの頻度、つまりそのタスクを完了するために必要なユーザーのコミュニケーションの頻度が重要になる。そして「プロジェクトのモジュール性」、つまりそのタスクをどのくらい独立した構成要素に分けられるかがポイントになる。何度もコミュニケーションを取る必要があったり、タスクが簡単に分割できるものであったりする場合、売り手と買い手はプラットフォーム外でも関係を構築できることになる。

たとえば、アップワークでウェブ制作のタスクが取引される時、各段階(仕様、デザイン、コーディング、バックエンド、テストなど)をまとめれば、ばらばらで発注するよりもレーキを減らせるし、終盤になればプラットフォームの外でやり取りが行えてしまう。

おおまかに言うと、この6つの要因はプラットフォーム企業に、取引を生じさせるに当たっての検索、交渉、リスク、納品のコストを下げる方法を教えてくれる。経済用語で「取引コスト」と呼ばれるものだ。プラットフォームの役割は、この取引コストを次善策として考えられる方法よりも引き下げることにある。この原則を理解しておけば、たとえ状況が変わっても、経営者は思うような結果を実現できる。

プラットフォームはユーザーが取引をまとめるのを助けるが、実際に結果をもたらすのは、サービスの提供者(売り手)だ。プラットフォームがないほうが、売り手と買い手が取引コストを効率的に管理できるなら、直接取引することになるだろう。興味深いことに、中国ネット通販大手のアリババグループの最高戦略責任者は、プラットフォームを成功させるカギとして、「最低取引コストの集合体」になることだと定義している。中抜きをこのように理解すれば、それを防止する方法が見つかるはずだ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)