中抜きを防止する

中抜きの問題を解決する方法は、いたってシンプルである。つまり、手数料を上回る価値をもたらせばよい。通行料を徴収する門番役ではなく、取引に付加価値をもたらすパートナーになろう。つまり、取引コストを下げるか、買い手や売り手にもたらす価値を高めるか、またはその両方を実現するのだ。

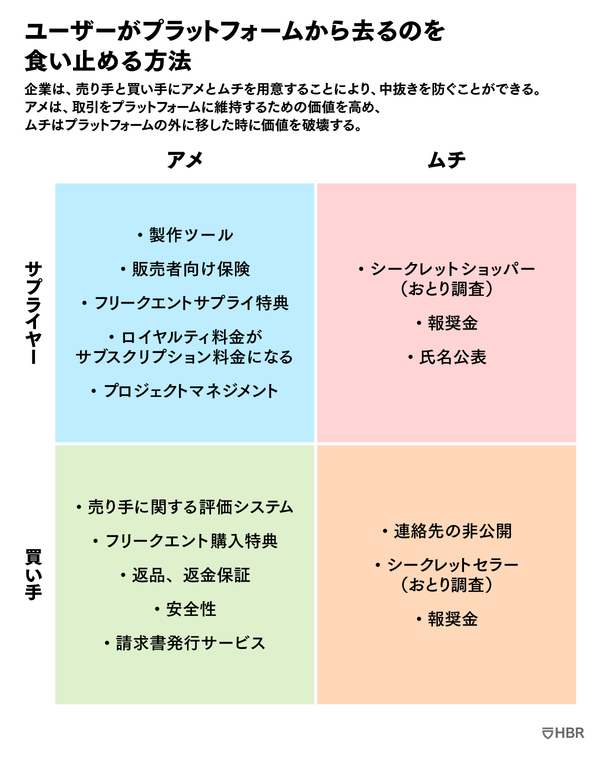

どのようなプラットフォームでのやり取りにも、生産者サイドと消費者サイドがある。これは、取引の対象となるのが乗車でも、ツイートでも、宿泊や製品、サービスやアート作品でも同じだ。そこで重要になるのは、両サイドに適切なアメとムチを用意すること、なかでもおいしいアメを用意することである。なぜか。それは、アメが取引をそのプラットフォームに留まらせるための価値をもたらし、ムチがその取引をプラットフォームの外に持ち出した場合にコストを増大させるからだ。

多くのプラットフォームがムチを選ぶのは、簡単に実装できるから、あるいは一定レベルの利益を得る権利があると考えているからである。だが、ムチは、顧客やサービス提供者、フリーランサー、開発者から好感を持たれにくい。ムチの例として、以下が挙げられる。

・サプライヤーの連絡先を非公開にして、直接のコミュニケーションを妨げる。工務店探しのプラットフォーム「アンジーズ・リスト」(現アンジ)は長年、工務店の連絡先を非公開にして、ユーザー間のやり取りと成長を制限していた。

・相手方(売り手または買い手)から中抜きを提案された場合、それをプラットフォームに通報すると報奨金が支払われる。

・相手方の忠誠心を試すために、シークレットショッパーに中抜きの提案をさせる。ZBJは、フリーランサーが同社に多額の手数料を支払うのを拒んだ際に、報奨金とシークレットショッパーの両方を活用して、これに対処した。

・アップルが実施した、プラットフォームからの追放、企業名の公表、そして法的措置。同社は、フォートナイトがアップルに対して30%の手数料を支払うのを避けるために独自の決済システムを導入しようとした時、これら3つの手法を取った。

アメのほうがはるかに優れているのは、ユーザーの価値創造に対する貢献を示すことができるからだ。アメには次のようなものがある。

・製品やサービスの生産・制作、提供、質、消費を向上させるソフトウェアを提供する。インスタグラムや動画配信プラットフォームのVimeo(ビメオ)は、フィルターや画像編集ツールを提供して、製作者(売り手)のコストを削減するだけでなく、消費者(買い手)にも価値をもたらしている。

・この戦略の派生型として、付加価値サービスの提供がある。アップワークは、大型案件のプロジェクト管理を行い、その案件を小分けにして、プラットフォーム上のフリーランサーに請け負わせている。デザインコンペプラットフォームの「99デザイン」は、請求書発行の自動化や進捗状況の追跡、納税を支援する。

・リピーターに特典を提供する。レストラン予約アプリの「オープンテーブル」は、レストランで使えるポイントを提供し、フィットネスコーチを探せるプラットフォーム「コーチアップ」は、利用が多いコーチに手数料割引を提供している。エッツィは、アーティスト(売り手)の作品を取り上げることで、継続的な利用に報いている。

・プラットフォームが最も付加価値を生む場所に、マネタイゼーションのタイミングを移す。ZBJは、手数料がかかる部分を、取引手数料からサブスクリプション料に変更できるオプションを導入した。1回目の取引の時に手数料を払えば、それ以降のサプライヤー(売り手)の取引コストはゼロになる。プラットフォーム利用料が無料になれば、売り手はプラットフォームの自動追跡機能や請求機能に大きなメリットを感じられる。

・保険は、売り手と買い手のどちらについても、プラットフォームに留まらせる効果の最も高いメリットの一つだ。売り手に保険を提供する例としては、エアビーアンドビーはホストの火災、盗難、物損に保険をかける。買い手側では、アマゾンは無料返品と返金保証を提供している。

・基本的な安全装置として、ウーバーは、ほとんどのタクシーにはない緊急ヘルプボタンを利用者向けに導入した。アップワークは、フリーランス契約が時給制の場合、プログラマー(売り手)が勤務時間中にフェイスブックなどを閲覧していないことを把握できるよう、クライアント(買い手)に監視ソフトウェアを提供している。

・買い手と売り手の両方に対する評価システムを導入する。ほとんどの大手プラットフォームは、何らかの評価システムを使って、悪質なプロバイダー(売り手)が情報の非対称性によりユーザー(買い手)から選択されてしまう事態を減らしたり、報酬を受け取ったのに仕事を完遂しないモラルハザードを減らしたりしている。

皮肉にも、こうした戦略には「中抜きのジレンマ」という問題が伴う。価値を追加する戦略が、意図せず情報漏えいにつながることがある。これは、付加価値をもたらす戦術、最初の取引にだけ効果を発揮し、2回目以降の取引には付加価値をもたらさない時に起こる。たとえば、ホームクリーニング業者や造園業者の5つ星評価を考えてみよう。一度取引が実現し、信頼が確立されると、それ以上価値をもたらさないプラットフォームは中抜きの対象になる。

この問題は、ホームクリーニングプラットフォーム「ホームジョイ」が数年で倒産する原因となった。グルーポンも、買い手には共同購入割引を、売り手には自分を発見してもらうメリットを提供することで、初めての取引の時は付加価値をもたらす。しかしその後、プラットフォーム外の売り手のオンラインショップなどで取引が完了するから、この「穴の開いたバケツ」はほとんど付加価値をもたらさない。買い手は売り手のサイトを直接訪れるだけだ。これとは対照的に、中国の共同購入クーポンサイトの美団は、プラットフォームを通じて出前を行い、頻繁に購入者に特典を提供し、加盟店の新商品発明や出店先選びを支援する。取引量が増えると、特典も増える。

中抜きが起きるのは、そのプラットフォームが2回目以降の取引では十分な価値を提供していないか、ユーザーにもたらす価値を大きく超える手数料を取っているというサインだ。中抜きは、あなたのプラットフォームよりも、別のプラットフォームのほうが大きな価値を提供していることを示している。逆に、あなたのほうが大きな付加価値をもたらせるなら、ユーザーを流出させるどころか、引き寄せることができるだろう。

"Why Customers Leave Platforms - and How to Retain Them," HBR.org, August 30, 2023.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)