なぜ経営学の教科書は「総花的」なのか

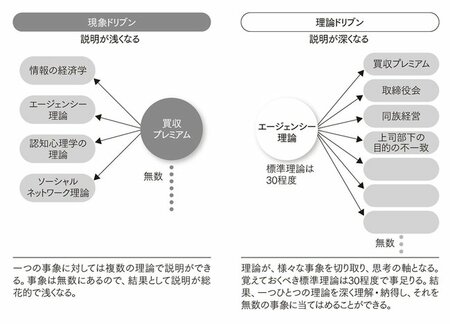

ここまで来れば、既存の経営学の教科書や経営書の課題が、理解いただけたのではないだろうか。図表2をご覧いただきたい。図表2の左側が示すようにこれらの書籍のほぼすべては現象ドリブンの構成で、「現象→複数の理論」というベクトルで書かれている。すなわち、一つの事象を取り上げて「この事象は、あの理論でも、この理論でも、あっちの理論でも、はたまたこんな理論でも説明できます」と書かれているのだ。当然、それぞれの理論的な説明(=why)は薄くなり、読者の理解は浅くなり、納得もできない。

図表2

何より、ビジネス現象の種類はあまりにも多い。先に触れたグラントの教科書は17章立てで、各章の中がさらに多くの事象に細分化されている。M&A一つを取っても、プレミアムの議論もあれば、買収先の選定、企業間のシナジー効果、契約交渉、買収手段、統合プロセスなど、そのトピックは尽きない。トピックごとに複数の理論があったら、とうてい覚え切れるものではない。一般に、経営学の教科書に「総花的」な印象があるのは、このためだ。

他方、本書『世界標準の経営理論』が目指しているのは、それとはまったく逆のベクトルだ。

すなわち『世界標準の経営理論』を、その根本・本質から説明することで、それらを理解いただき、皆さんを取り巻く、ありとあらゆるビジネス事象の理解・洞察・予測のための「思考の軸」にしてほしいのだ。それらを説明する主要理論の数は、本書で紹介する30程度である。この程度なら忙しいビジネスパーソンでも、なんとか学習は可能だろう。

現象ドリブンのビジネスパーソンが、理論ドリブンの思考軸を持つと「知の往復」が可能になる

そして一つの理論を理解・腹落ちできれば、それを思考の軸にして様々なビジネス現象の本質を切り取ることができる。例えば、エージェンシー理論(第6章)を根本から学べば、それを先のように買収プレミアムに応用できるし、あるいは取締役会のあり方、同族経営のあり方など、ガバナンスを考える上でも、さらには上司部下の関係を考える上でも軸にもなる。第12・13章では「知の探索・知の深化の理論」を解説するが、それを思考の軸にすれば、企業が今後どうすれば変化してイノベーションを進めていけるか、その様々な施策に応用できるはずだ(第13章で様々な応用例を紹介している)。

それどころか、学者では思いつかない「理論→現象」の応用を、皆さんが思いつくことも十分にありうるだろう。特定のビジネス現象に詳しいのは、学者ではなくビジネスパーソンなのだから。

このように「理論→現象」の思考軸で経営学を学ぶことこそ、はるかに効率的で、応用可能性も圧倒的に広がるのだ。日々ビジネス事象に取り囲まれているビジネスパーソンの思考は、当然ながら現象ドリブンだ。その皆さんが逆に理論ドリブンの思考軸も持てば、まさに双方向のベクトルによる理論と現象の「知の往復」が可能となる。それこそが、皆さんの「ビジネスを一段も二段も深く、そして圧倒的に広く考える力」となるはずなのだ。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

ビジネスパーソンに「世界標準の経営理論」が必要な理由

経営理論が「ビジネスの役に立たない」と思われてしまうのはなぜか

漫画『BLUE GIANT』に学ぶ起業家養成!「モチベーション3大理論」を気軽に理解

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)