あなたの業界も「完全競争」と「完全独占」の間のどこかにある

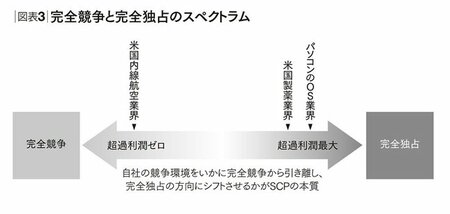

このように完全競争も完全独占も、あくまで理論的な仮想状況にすぎない。しかし大事なのは、この2つを両極とすることで、皆さんの業界が程度論としてどの辺りにいるかを測る物差しができたことなのだ。

図表3

図表3を見ていただきたい。このスペクトラムは、本章で皆さんにいちばん覚えていただきたいものだ。これこそがSCPのエッセンスだからだ。先に述べたように、米国内線航空業界は、多くの他業界と比べれば完全競争に近い。他方でパソコンのOS業界は完全独占に近い。皆さんの業界も、この完全競争と完全独占の間のどこかに必ず存在する。ポイントは「程度としてどちらに近いか」である。

ここまで来れば、完全競争を理解する重要性が理解できたのではないか。SCPの骨子とは、「完全競争から離れている業界ほど(=すなわち独占に近い業界ほど)、安定して収益性が高い(=すなわち構造的に儲かる)業界である」ということなのだ。あるいは「企業にとって重要なのは、自社の競争環境をなるべく完全競争から引き離し、独占に近づけるための手を打つこと」ともいってよい。

【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】

SCP理論

「競争戦略が死んだ」本質的理由、不確実性の時代の経営理論

戦略という研究領域の構造と理論の関係

【著作紹介】

世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。

その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。

本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。

お買い求めはこちら

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

※1 正確には、産業構造と利潤の関係を静学モデルで分析する古典的な分野を “old IO”、ゲーム理論等を駆使して企業間のダイナミックな相互依存関係を分析する分野を “new IO” と呼ぶ。現在の産業組織論はnew IO中心だが、経営学のSCPへ昇華したのはold IOであることから、本書はold IOを中心に議論を進める。

※2 U.S. Department of Commerce(米国商務省)のデータに基づく筆者の計算では、1999年から2002年の米国「食品・飲料およびタバコ製品」(SIC〈米国産業標準分類〉2桁ベース)の名目GDP平均成長率は2.7%だった。

※3 数学に馴染みのある読者のために、以下でこのポイントを簡単な数学を使って説明する。まず、独占企業の利益は、 Π=P(Q)×Q−C(Q)……(式1)

と表せる。ここでΠは独占企業の利益、P(Q)×Qは独占企業の総収入(価格×売上量)、C(Q)は費用である。ここでP(Q)、C(Q)とは、PとCがそれぞれQの関数(価格と費用が生産量に影響を受ける)ということだ。ここで合理的な独占企業は自社利益を最大化するわけだが、数学的にはそれは(式1)をQで微分してイコール・ゼロとすることと同じである。P(Q)×QのQについての微分が限界収入(MR)で、C(Q)のQについての微分が限界費用(MC)なので、MR−MC=0すなわちMR=MCとなる。すなわち、図表2で MR と MC が一致する点Bに対応する Qb まで生産するのが合理的なのだ。

ここで理解していただきたいのは、完全競争の場合はP(Q)がPに置き換わることだ。すなわち、完全競争では企業が市場価格をコントロールできない(条件1)ので、PがQに影響を受けない。この場合、(式1)のP(Q)をPに置き換えると、 Π=P×Q−C(Q)……(式2)

となる。これをQで微分してイコール・ゼロとするとP−MC=0すなわちP=MCとなる。つまり完全競争では市場価格と限界費用が一致する。このように数学的に言えば、独占と完全競争の違いは「PがQに影響を受けるか、受けないか(P(Q)か、Pか)」の違いといえる。

※4 2001年に米国連邦高裁が判決を差し戻し、その後和解。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)