-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

企業はパーパスの根本から再考すべき

近年、企業のパーパスが世界中のリーダーの関心と想像力をかき立てている。企業は、ステークホルダーとの結びつきを深めながら社会や環境の課題に取り組みたいと考え、利益の追求を超えたパーパスを受け入れてきた。

しかし、2025年のいま、これに対する反発が高まる中で、リーダーは戦略の再考を余儀なくされている。世論の批判、顧客の不買運動、政治的な論争、投資家の懐疑論が、パーパスを追求する組織にとって不安定な環境を生み出している。

多くの企業にとって、問題はもはや、パーパスが重要かどうかではない。いつ、どのようにパーパスを追求するか、そもそも自分たちの組織はパーパスを追求すべきかどうかという問題なのだ。

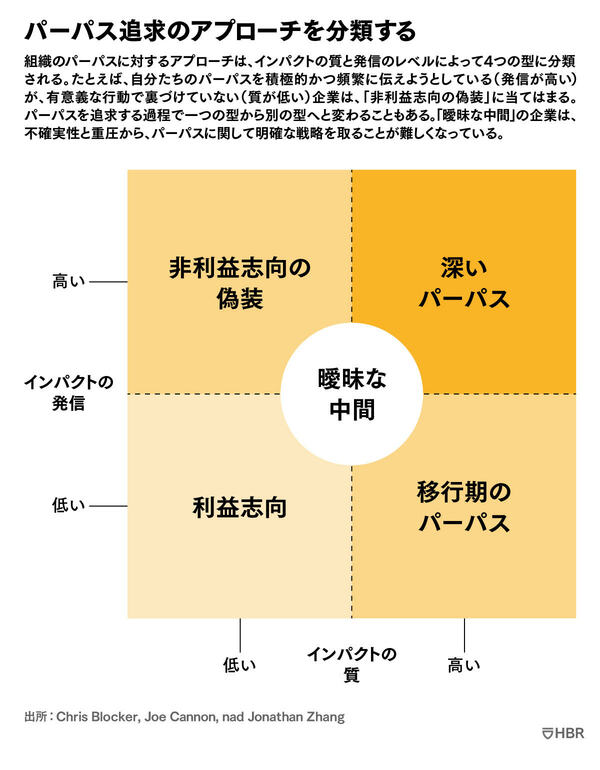

筆者らはマーケティング科学アカデミー誌Journal of the Academy of Marketing Scienceに発表した研究で、リーダーがこれらの問題に答えるための実践的な枠組みを明らかにしている。幅広い業種や地域のシニアリーダー33人に3年をかけて行った詳細なインタビューから、企業は「インパクトの質」と「インパクトの発信」という2つの要素をもとにパーパスを追求していることがわかった。この2つの軸に沿って組織がどのように評価されるかという視点は、自分たちのパーパスの取り組みを放棄するか、調整が必要か、あるいは持続的な価値を生み出しているかを判断しやすくなる。

パーパス追求の枠組み

パーパスを中核事業に統合する取り組みに関して、組織は発信(パーパスに関するコミュニケーション)と質(パーパスに関する具体的な行動)のレベルによって4つの型に分類される。すなわち「利益志向」「非利益志向の偽装」「移行期のパーパス」「深いパーパス」の4つだ。さらに、以下の図では「曖昧な中間」も詳しく説明している。これは現在、多くの組織が置かれている不安定な状態を指している。自分の会社や組織が図のどの領域にいるかを理解することは、パーパスの取り組みに関して、前進、あるいは後退の最善策を判断する手助けとなるだろう。

1. 利益志向

これらの企業は利益を何よりも優先し、法的なコンプライアンスを超えた社会問題には最低限の関与しかしない。利益志向の組織のリーダーは、パーパスを中核事業の目標の妨げになるものとして、あるいは業務の効率性に対する潜在的な脅威と見なす傾向がある。しかし、ステークホルダーの期待が進化するにつれて、このアプローチを維持することがますます難しくなっていることも、彼らは認識している。

2. 非利益志向の偽装

これらの企業はパーパスを伝えることに多大な投資を行っているが、自分たちの主張を裏づける実質的な業務上の変化が欠けている。たとえば、持続可能性に関する大胆なマーケティングキャンペーンを展開する一方で、実際の業務慣行には最小限の調整しか加えない企業もあるだろう。このアプローチは短期的には評判を高めるかもしれないが、世間からの反発や、見せかけの「パーパスウォッシング」という非難を招くリスクはかなり高い。

3. 移行期のパーパス

これらの企業は実質的な変化を重視しているが、偽物だという非難を避けるために、外部への発信を意図的に最小限にしている。この慎重なアプローチは、企業の信頼性を徐々に高めることができる。リーダーは大胆な公約を宣言する前に、取り組みを試しながら改良する手段として、このアプローチを採用することも多い。

4. 深いパーパス

これらの企業は理想的なゴールとして、パーパスを組織の論理、アイデンティティ、戦略と完全に統合している。深いパーパスを持つ組織は、それを基本理念として、自分たちが何をするかだけでなく、どういう存在かということも形づくる。こうした理念の一致により、長期的な競争優位性を育みながら、ステークホルダーに対して卓越した価値を創出することができる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)