-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

模倣困難性(I)に関する問い

価値を有し希少な経営資源を持つ企業は、他の企業には生み出せないような戦略を構想したり実行したりできるので、多くの場合戦略上のイノベーターである。このような企業は、先行者優位を獲得できる可能性がある。

しかし、価値を有し希少な経営資源が持続的競争優位の源泉となるのは、それを保有しない企業が同じ経営資源を確保したり開発したりするうえでコスト上劣位にある場合だけである。そのような経営資源は、不完全に模倣可能(imperfectly imitable)であると言う(注1)。このような着眼点から出てくるのが、模倣困難性に関する問い(question of inimitability):「その経営資源やケイパビリティを保有しない企業は、それを確保または開発するにあたって、それを保有する企業に対してコスト上劣位か?」である。

まず、まったく同じ5つの企業が存在する業界を想像してみよう。いずれの企業も同じ製品を、同じ原材料を使って、同じ物流チャネルを通して、同じ顧客に販売している。このような企業群が、標準的経済パフォーマンスをあげるのは明らかだろう。ここで、そのなかの1社が何らかの原因により、それまで認識されていなかった価値ある経営資源を発見または開発し、それを利用して外部環境の機会を活用したり脅威を無力化したりしたとする。当然その企業は、他の企業に対して競争優位を獲得する。

競合する他の4社が、この企業が獲得した競争優位に対して見せる反応には、少なくとも2通り考えられる。第1に、この1社の成功をまったく意に介さず、それまでどおりに活動を続ける可能性がある。当然ながらこのような行動は、それらの競合を競争劣位に陥らせる。第2に、競合はこの1社がなぜ成功したのかを分析し、その経営資源を再現して似たような戦略を実行するかもしれない。もしも競合がそれら必要な経営資源を獲得または開発するにあたってまったくコスト劣位でなければ、この模倣アプローチは業界内で競争均衡を生じさせるだろう。

しかし、理由については後で述べるが、成功している企業の競合が、価値ある経営資源を再現するにあたって重大なコスト劣位に置かれる場合もある。この場合は、革新的な最初の1社が、他社による戦略的模倣によっても失われない持続的競争優位を確保する可能性がある。つまり、模倣コストが高く、希少で、価値を有する経営資源を持ち、それを戦略の選択や実行に活用した企業は、持続的競争優位を獲得する可能性がある(注2)。

先ほどの例に戻ると、各テレビ局はESPNの成功を見倣い、独自のスポーツチャンネルを始めている。ESPNの成功を支えてきた経営資源やケイパビリティの多くは、たとえば放送衛星へのアクセスなど、模倣可能であり、したがって持続的競争優位の源泉とはならない。それに対して、ESPNのブランドなどは他局にとってより模倣コストが高く、したがって持続的な競争優位の源泉になり得る。

模倣の2形態:直接的複製と代替

一般に模倣には、直接的複製(direct duplication)と代替(substitution)という2つの形態がある。まず、模倣を意図する企業は、競争優位を持つ企業の経営資源の直接的複製を試みる場合がある。

NBCによる24時間放送のスポーツチャンネルの立ち上げは、ESPNが保有する経営資源やケイパビリティの直接的複製を狙ったものと言える。直接的複製にかかるコストが十分に高ければ、そのような経営資源やケイパビリティを保有する企業は持続的競争優位を獲得できるかもしれない。反対に複製にかかるコストがそこまで高くなければ、競争優位は一時的なものにとどまると考えられる。

模倣しようとする企業は、競争優位を持つ企業の模倣コストの高い経営資源を、他の経営資源によって代替しようとする場合もある。MLBネットワーク、NFLネットワーク、ゴルフ・チャンネル、テニス・チャンネルなどの専門スポーツチャンネルは、多様なスポーツコンテンツを放映するESPNの代替となり得る。その意味で、専門スポーツチャンネルによる1つのスポーツに特化したコンテンツは、ESPNの幅広いスポーツコンテンツの代替となり得る。

代替となる経営資源が存在し、それを獲得するにあたって、模倣を意図する企業がコスト劣位にならない場合、模倣される企業の競争優位は一時的なものにとどまるだろう。しかし、代替となる経営資源が存在しない場合、あるいはそれを獲得するコストがもとの経営資源を獲得するコストを上回る場合、競争優位は持続する可能性がある。

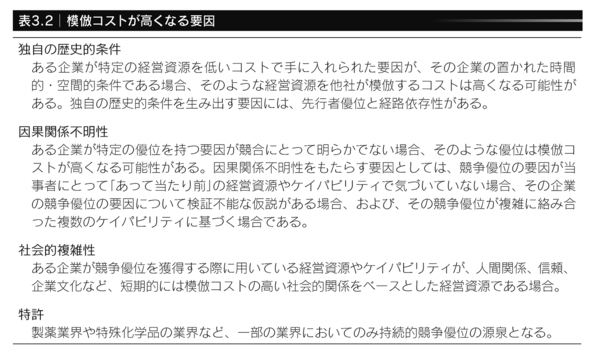

他社の経営資源やケイパビリティを模倣するコストが高くなる要因

企業が他社の経営資源やケイパビリティを模倣する際にコストが高くなる要因については、いくつかの研究が行われている。これらの研究は、模倣コストが高くなる要因として主に4つの点に注目している(注3)。それらの要因は表3.2にまとめ、以下で検討する。

独自の歴史的条件

企業は特殊な歴史的条件を要因に、とりわけ低いコストで経営資源やケイパビリティを獲得・開発できる場合がある。ある経営資源を獲得、開発、利用できるかは、多くの場合その企業が置かれている時間的・空間的条件に依存する。その時ならではの時間的・空間的条件に基づく経営資源を獲得できなかった企業は、それを後から獲得したり開発したりする際、かなり大きなコスト劣位に置かれる。特定の歴史的条件をよみがえらせる必要があるからだ(注4)。

ESPNが24時間のスポーツ放送に早い段階から専念したことは、特殊な歴史的条件の一例である。ESPNが成功するまで、24時間のスポーツ放送への需要があるとは誰も思っておらず、ESPNはこの市場で長期間活動する唯一のテレビ局だった。しかしだからこそ、24時間のスポーツ放送を視聴者に魅力的なかたちで届けるためのケイパビリティや習慣を身につけることができた。こうして、他局にとって模倣コストの高いブランドを築き上げたのである。

独自の歴史的条件が企業に持続的競争優位をもたらす要因には、少なくとも2つある。1つ目は、ある企業が業界内の他のいかなる企業よりも早く機会を発見しそれを最初に活用した場合。この時、その企業は本書『[新版]企業戦略論【上】基本編』第2章で紹介している先行者優位を1つ以上享受できる。可能性としては業界内の他企業もその機会を活用できたはずだが、実際に活用したのがその1社だけだったことにより、他企業の模倣コストは高くなったのである。

歴史的条件が企業に影響を与える2つ目の要因は、経路依存性(path dependence)である(注5)。あるプロセスが経路依存的であるということは、そのプロセスの初期段階で起きたことが、その後の展開に大きな影響を与えることを意味する。これを競争優位の進化プロセスに当てはめると、ある企業の現在における競争優位は、その企業が過去のある時点で獲得・開発した経営資源によるものだと考えられる。

ある経営資源の将来価値は、当初の段階では明らかでないことが多い。こうした不確実性により、企業は将来における最大価値から考えると比較的低いコストで経営資源を獲得・開発できる場合がある。しかし、その経営資源の最大価値がいったん明らかになると、同じ経営資源の獲得・開発を目指す企業は、現在認識されている最大価値を反映したコストを支払うことになる。したがって、(一般に)過去の時点でそれを獲得・開発した企業よりも、大きなコストを負担することになる。つまり、経営資源の最大価値が明らかになってからは、複製にしても代替にしても模倣コストは高くなる。

たとえば、ある企業が過去のある時点で、牧場を経営するために土地を購入したが、現在になってその土地に豊富な原油が埋蔵されていることが判明したとする。この場合、その土地の油田としての価値(高い)と、放牧地としての価値(低い)の差は、その企業にとって競争優位の源泉となる。また、現在においてその土地もしくはその周辺にある土地を購入しようとする企業は、油田地域としての最大価値(高い)を支払わなければならない。したがって、過去においてそれを放牧地として獲得した企業に比べてコスト面で劣位となる。

因果関係不明性

他社の経営資源やケイパビリティを模倣するコストが高くなる2つ目の要因は、模倣しようとする企業が、他社の経営資源やケイパビリティと競争優位の関係を十分に把握できないことである。言い換えれば、他社の経営資源やケイパビリティと競争優位の間に、因果関係不明性(causal ambiguity)がある場合だ。

一見、ある企業が何をもって競争優位を有するのかという因果関係が不明なケースは、あまり多くはなさそうである。企業のマネジャーは自らの競争優位の源泉を把握している、と考えるのが自然だ。その企業のマネジャーが自社の経営資源と競争優位の関係を把握しているのであれば、他社のマネジャーもそれを見出し、複製または代替すべき経営資源やケイパビリティをはっきりさせられるだろう。模倣しようとする企業がその他の要因からコスト面で劣位でなければ、模倣は競争均衡をもたらし、標準的な経済パフォーマンスにつながる(注6)。

しかし実際には、ある企業のマネジャーが自社の経営資源やケイパビリティと競争優位の因果関係を完全には把握できていないこともある。これを完全に把握することを阻む要因には、少なくとも3つある。

第1に、競争優位をもたらしている経営資源やケイパビリティが当事者にとって「あって当たり前」のものであり、日常業務にあまりにも自然に組み込まれているため、マネジャー自身がその存在を認識していない場合である(注7)。特に、経営陣のチームワーク、企業文化、一般従業員間の関係、顧客やサプライヤーとの関係などの組織的経営資源やケイパビリティは、マネジャーにとって空気のような存在かもしれない(注8)。企業の経営幹部が自らのケイパビリティと競争優位の因果関係を把握していない場合、他社の経営幹部がどの経営資源を模倣すればよいかを知ることはかなり困難である。

第2に、マネジャーは自社に競争優位をもたらしている経営資源やケイパビリティについていくつかの仮説を持っているかもしれないが、これらの経営資源やケイパビリティのうち、実際にどれが単独で、またはどれとどれの組み合わせが、競争優位をもたらしているのかを知るすべがない可能性もある。たとえば、成功しているベンチャー企業の創業者に成功の要因は何かと尋ねたら、「勤勉さ、リスクを恐れない姿勢、有能な幹部チーム」などといくつかの仮説を立てるだろう。しかし、失敗したベンチャー企業の創業者に何がいけなかったのかと尋ねても、自分たちの会社は「勤勉さ、リスクを恐れない姿勢、有能な幹部チーム」がなかったわけでは決してないと主張するだろう。したがって、「勤勉さ、リスクを恐れない姿勢、有能な幹部チーム」は、ベンチャー企業にとって重要な経営資源やケイパビリティではあっても、おそらく成功を導く唯一の要因ではないと考えられる。厳密な調査を行わない限り、どの経営資源が競争優位と因果関係を持ち、どれが持たないかを知ることは困難だ。

最後に、いくつかの特定の経営資源やケイパビリティではなく、その企業が持つ文字どおり何千もの属性が一体となって、競争優位を生み出している場合がある。競争優位をもたらす経営資源やケイパビリティが、さまざまな個人、グループ、技術からなる複雑なネットワークを形成する場合、それを模倣するコストは高くなる。

また、ある企業の競争優位の源泉が、多くの人々、拠点、プロセスにわたって広く分散している場合、その源泉を模倣するコストは高くなる。このような経営資源の最も典型的な例は、知識そのものだろう。自社の製品、プロセス、顧客などに関する貴重な知識が社内で広く共有されている場合、競合がそれを模倣することは困難であり、持続的競争優位の源泉となる可能性がある(注9)。

社会的複雑性

他社の経営資源やケイパビリティを模倣するコストが高くなる3つ目の要因は、企業の経営資源やケイパビリティが、体系的な管理や操作が不可能な、複雑な社会現象に基づいている場合である。ある企業の競争優位が複雑な社会現象に基づく場合、他社がその企業の経営資源やケイパビリティを模倣することは、直接的複製か代替かを問わず至難の業である。複雑な社会現象を人為的に生じさせようとすると、それが企業内で長い時間をかけて自然発生的に醸成された場合に比べ、桁違いにコストが高くなる(注10)。

社会的複雑性(socially complexity)のある経営資源やケイパビリティには、さまざまなものが考えられる。たとえば、マネジャー同士の人間関係、企業文化、サプライヤーや顧客からの評判などである(注11)。ここで注意してもらいたいのは、社会的に複雑な経営資源が、なぜ企業にとって価値があるのかということ自体は特定可能なことである。したがって、社会的に複雑な経営資源やケイパビリティと競争優位の間に因果関係不明性は存在しない。

しかし、ある種の企業文化や、管理層における質の高い人間関係が企業活動の効率や効果を高めるという認識があったとしても、それを他の企業が体系的に再現したり、代替する経営資源を見つけられるとは限らない。少なくとも現状においては、そうしたソーシャル・エンジニアリング(社会工学的な操作)を行うことは、ほとんどの企業の能力を超えている。あるいは、少なくとも、ソーシャル・エンジニアリングを行うコストは、社会的に複雑な経営資源が企業内で自然に醸成された場合に比べ、かなり高くなる(注12)。

興味深いことに、模倣しようとする企業は、その対象が物理的に複雑な技術の場合、社会的に複雑な現象を模倣する場合ほど、コスト劣位には陥らない。物理的技術(工作機械、ロボットなど)の多くは、サプライヤー市場において調達できる。特定の企業が独自技術を開発したとしても、通常はリバースエンジニアリングによって低コストの模倣技術が競合の間で広く普及する。実際、新たな技術を開発するよりも、優れた技術を模倣したほうがコストを低く抑えられる場合が多い(注13)。

しかし、物理的技術を模倣するコストは通常それほど高くないとしても、それを実用化するためには社会的複雑性を持つさまざまな組織的資源やケイパビリティを活用しなければならないことが多い。このような組織的資源はおそらく模倣コストが高く、同時に価値を有し、希少なものであり、それを物理的経営資源と組み合わせることによって持続的競争優位を獲得できる可能性がある。社会的に複雑な経営資源やケイパビリティが、企業のパフォーマンスにとってどれほど重要かは、戦略的人的資源管理(SHRM)の分野で詳しく研究されている。戦略的人的資源管理については、コラム「関連する学術研究」で解説している。

特許

一見すると、企業の特許は他社がその製品を模倣するコストをかなり高めるように思える(注14)。実際、特許がこのように作用する業界もある。たとえば、製薬業界や特殊化学品業界における特許は、少なくとも期限が切れるまでは他社による同様製品の商品化を事実上阻止する。本書第2章でも紹介しているが、これ以外にも特許が模倣コストを高める業界は数々ある。

しかし別の観点から見れば、特許は模倣コストを増大させるどころか、減少させる可能性もある。企業は特許を申請する際、自社の製品について多くの情報を公開しなければならない。政府は、その情報を用いて製品が特許要件を満たしているかどうかを審査する。したがって、企業は特許を取得すると、製品の模倣方法に関する重要な情報を競合に手渡してしまう可能性がある。

さらに業界内での技術の進歩は、それが特許を取得していても比較的短期間で業界全体に拡散する傾向にある。特許を取得した技術であっても低コストでの模倣は免れないからだ。したがって特許は、直接的複製を一定期間抑制するかもしれないが、機能的に同等な技術による代替の可能性をかえって高める場合がある(注15)。

【関連記事】

生成AI時代に何が競争優位の源泉になるのか──【対談】ジェイ B. バーニー×入山章栄

リソース・ベースト・ビューの基本的な考え方

VRIOフレームワークとは何か(1)──経済的価値に関する問い

VRIOフレームワークとは何か(2)──希少性に関する問い

[著者]ジェイ B. バーニー 、ウィリアム S. ヘスタリー

[翻訳者]岡田正大

[内容紹介]戦略の本質は何か。競争優位とは何か。企業の成功をいかに持続させるか。世界的経営学者ジェイ B. バーニーらによる競争戦略を超えた戦略論の金字塔。欧米MBA校の人気テキスト。従来の競争戦略を中心とした戦略論に、リソース・ベースト・ビュー(経営資源に基づく戦略論)の概念を統合。企業の目的から戦略の本質を明確に定義づけ、成功するための戦略を解説する。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

[著者]ジェイ B. バーニー 、ウィリアム S. ヘスタリー

[翻訳者]岡田正大

[内容紹介]米国ビジネススクールの人気テキスト、新版!事業戦略をどう立案して、成果を上げるか。VRIOフレームワークの解説から応用まで、みっちり解説。 理論を使いこなして、競争に勝ち、業績を上げる。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

[著者]ジェイ B. バーニー 、ウィリアム S. ヘスタリー

[翻訳者]岡田正大

[内容紹介]MBAの教科書、決定版!米国&日本のビジネススクールの人気テキスト、18年ぶりの改訂新版!

VRIOフレームワークの解説から応用まで、みっちり解説。 リソース・ベースト・ビューの視点で、「全社戦略」を徹底解説。

<お買い求めはこちら>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

【注】

1)Lipman, S., and R. Rumelt (1982). “Uncertain imitability: An analysis of interfirm differences in efficiency under competition.” Bell Journal of Economics, 13, pp. 418-438; Barney, J. B. (1986). “Strategic factor markets: Expectations, luck and business strategy.” Management Science, 32, pp. 1512-1514; およびBarney, J. B. (1986). “Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?” Academy of Management Review, 11, pp. 656-665.

2)ここで提示した持続的競争優位の定義は、第1章で提示した定義とは異なるものの、第1章の定義と整合性は保たれている点に注目してほしい。すなわち、競争優位を長い期間にわたって持続させる企業(第1章の定義)は、模倣による対抗を受けても競争優位を失うことはない(第3章の定義)。

3)こうした模倣コストについての説明は、最初に以下の文献により展開された。Dierickx, I., and K. Cool (1989). “Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage.” Management Science, 35, pp. 1504-1511; Barney, J. B. (1991). “Firm resources and sustained competitive advantage.” Journal of Management, 7, pp. 49-64; Mahoney, J. T., and J. R. Pandian (1992). “The resource-based view within the conversation of strategic management.” Strategic Management Journal, 13, pp. 363-380; およびPeteraf, M. A. (1993). “The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view.” Strategic Management Journal, 14, pp. 179-191.

4)Dierickx, I., and K. Cool (1989). “Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage.” Management Science, 35, pp. 1504-1511. 経済学の分野で、競争の結果を規定する際に歴史的要因が果たす役割については、Arthur, W. B. (1989). “Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events.” Economic Journal, 99, pp. 116-131によって最初に検討された。

5)この用語は、最初にArthur, W. B. (1989). “Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events.” Economic Journal, 99, pp. 116-131によって提起された。経路依存性の良い例は、シリコンバレーの発展である。スタンフォード大学と数社の企業が草創期において築き上げた組織のネットワークは、現在もエレクトロニクス産業の多くのセグメントにおいて中心的な役割を果たしている。Alley, J. (1997). “The heart of Silicon Valley.” Fortune, July 7, pp. 86+を参照。

6)Reed, R., and R. J. DeFillippi (1990). “Causal ambiguity, barriers to imitation, and sustainable competitive advantage.” Academy of Management Review, 15(1), pp. 88-102 によれば、企業の競争優位の源泉についての因果関係不明性が持続的競争優位の源泉となるには、それが競合との間に存在しさえすればよいという。つまり、企業のマネジャーが自らの優位の源泉を十分に理解していても、因果関係不明性による競争優位は成り立ち得るという指摘である。だが、社員が企業から企業へと自由かつ頻繁に移動する状況では、競争優位の源泉についてのそうした特別な洞察を長期間1社で専有しておくことはできない。これが理由で、持続的競争優位の源泉としての因果関係不明性は、そうした優位性を獲得しようとする企業にとっても、それを模倣しようとする企業にとっても、同程度に因果関係が不明でなければならない。現実にウォルマートは自社の従業員を引き抜き、業務上の機密を盗んだとして、アマゾン・ドット・コムに対して訴えを起こした。Nelson, E. (1998). “Wal-Mart accuses Amazon.com of stealing its secrets in lawsuit.” The Wall Street Journal, October 19, p. B10を参照。特にインターネットが普及したいま、業務上の機密を保持することがいかに困難かについての議論は、Farnham, A. (1997). “How safe are your secrets?” Fortune, September 8, pp. 114+を参照。業務上の機密保持に関連した国際的な次元での課題は、Robinson, E. (1998). “China spies target corporate America.” Fortune, March 30, pp. 118+で議論されている。

7)Itami, H. (1987). Mobilizing invisible assets. Cambridge, MA: Harvard University Press (邦訳、伊丹敬之著『新・経営戦略の論理』日本経済新聞社、1984年)

8)トップ経営陣のチームワークについては、Barney, J. B., and B. Tyler (1990). “The attributes of top management teams and sustained competitive advantage.” In M. Lawless and L. Gomez-Mejia (eds.), Managing the high technology firm (pp. 33-48). Greenwich, CT: JAI Pressを参照。組織文化については、Barney, J. B. (1986). “Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?” Academy of Management Review, 11, pp. 656-665を参照。また従業員間の人間関係については、Henderson, R. M., and I. Cockburn (1994). “Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research.” Strategic Management Journal, 15, pp. 63-84を、そして顧客やサプライヤーとの関係については、Dyer, J. H., and H. Singh (1998). “The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage.” Academy of Management Review, 23(4), pp. 660-679を参照のこと。

9)競争優位の源泉としての知識について、一般の経済雑誌での議論は、Stewart, T. (1995). “Getting real about brain power.” Fortune, November 27, pp. 201+; Stewart, T. (1995). “Mapping corporate knowledge.” Fortune, October 30, pp. 209+を参照。同じ論点について学術的文献としては、Simonin, B. L. (1999). “Ambiguity and the process of knowledge transfer in strategic alliances.” Strategic Management Journal, 20(7), pp. 595-623; Spender, J. C. (1996). “Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm.” Strategic Management Journal, 17 (Winter special issue), pp. 109-122; Hatfield, D. D., J. P. Liebeskind, and T. C. Opler (1996). “The effects of corporate restructuring on aggregate industry specialization.” Strategic Management Journal, 17, pp. 55-72; およびGrant, R. M. (1996). “Toward a knowledge-based theory of the firm.” Strategic Management Journal, 17 (Winter special issue), pp. 109-122を参照。

10)Porras, J., and P. O. Berg (1978). “The impact of organizational development.” Academy of Management Review, 3, pp. 249-266は、社会的複雑性をいびる経営資源をシステマチックに変革しようとする取り組みが有効かどうかを実証しようとした数少ない研究の1つである。2人は、そうした取り組みは多くの場合効果がないことを示した。この調査はだいぶ以前のものであるが、現在の変革の手法が彼らが検証した変革の手法よりも効果的であるということはありそうもない。

11)経営陣のチームについては、Hambrick, D. (1987). “Top management teams: Key to strategic success.” California Management Review, 30, pp. 88-108を参照。また企業文化については、Barney, J. B. (1986). “Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?” Academy of Management Review, 11, pp. 656-665, on culture; Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. New York: Free Pressを、顧客との関係についてはKlein, B., and K. Leffler (1981). “The role of market forces in assuring contractual performance.” Journal of Political Economy, 89, pp. 615-641を参照。

12)Harris, L. C., and E. Ogbonna (1999). “Developing a market oriented culture: A critical evaluation.” Journal of Management Studies, 36(2), pp. 177-196を参照。

13)Lieberman, M. B. (1987). “The learning curve, diffusion, and competitive strategy.” Strategic Management Journal, 8, pp. 441-452では、化学業界における模倣コストについての優れた分析がある。Lieberman, M. B., and D. B. Montgomery (1988). “First-mover advantages.” Strategic Management Journal, 9, pp. 41-58も参照のこと。

14)Rumelt, R. P. (1984). “Toward a strategic theory of the firm.” In R. Lamb (ed.), Competitive strategic management (pp. 556-570). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hallなどは、模倣コストの源泉として特許を挙げている。

15)特定種類の製品に特許性があるかどうかについては盛んな議論が行われている。たとえば活字の書体は特許でない(著作権もない)が、その書体を表示するプロセスは特許になり得る。Thurm, S. (1998). “Copy this typeface? Court ruling counsels caution.” The Wall Street Journal, July 15, pp. B1+を参照。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)