場所の制約

まず指摘できるのは、立地の問題です。一般的な傾向でいえば、事業というのは、「どのような場所に立地するか」によってその収益性を大きく左右されることになります。これが小売経営の基本であることは、たとえば、人通りがまばらな地方の商店街で大量集客を実現することの難しさを考えていただくと、わかりやすいでしょう。

私たちの研究事例でいえば、「グリーンファーム」という農産物直売所がこのタイプの逆風に挑んでいました。この直売所は、長野県伊那市の中心市街地からも、幹線道路からも離れた、交通アクセスに難のある場所にあります。

同社の会長の小林史麿氏も、経験に富んだプロの目からは「事業性に乏しい」とされる場所での開業であることは、百も承知でした。しかし小林氏は、常識的な店舗運営のマニュアルを鵜呑みにせず、「そもそも店舗とは、顧客にどのような価値を提供する場なのか」という理念や哲学から経営を見直すことで、グリーンファームの事業を軌道に乗せていったのです。グリーンファームは、地域の農産物の生産者であり消費者である人たちのコミュニケーションをうながす場となることで魅力を高め、現在では都会からも大型観光バスが乗り付けるようになっています。

農産物直売所が、何かのついでに用事をすます場所なのであれば、グリーンファームの立地は問題が大きいと言わざるをえません。しかし、そこがコミュニケーションを求めてわざわざ出かける場所なのであれば、この立地のハンディは決定的な障害とはなりません。コンビニやスーパーは山奥より駅前にある方が集客に有利ですが、学校であれば駅前でなくてもそれなりに学生を集めることができるのと同じ理屈です。

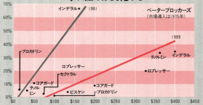

事業を進めるなかで、小林氏がこの違いに気づき、コミュニケーションの場としての魅力を磨き上げていきました。これが、グリーンファームが多くの人を集めるようになっていった最大の理由だと思われます。(図2)

視点が変わると価値が生まれる

成功を成し遂げた既存のビジネスモデルは強固に見えます。コンビニ経営のビジネスモデル、スーパー経営のビジネスモデル…。これらを確立したことで、いくつもの小売の巨大企業が生まれました。

しかし、創業時の小林氏の立場にたって考えてみましょう。当時、そこで取り組むべきだったのはコンビニやスーパーのビジネスモデルだったでしょうか。たしかに取り扱おうとしていたのは野菜であり、日常の生活用品でした。でも、コンビニやスーパーのモデルが全てではありません。

ビジネスで重要なのは行動力ですが、時には立ち止まって考えることも必要です。既存のモデルや支配的なロジックのもとでは制約だらけに見えるこの場所で、何ができるかを前提から考え直す。視点が変わると、新しい可能性が見えてきます。この可能性を、実践による試行錯誤のなかでつかみ取っていこう。このような取り組みのなかからグリーンファームは、独自の新しい小売業態を確立していったのです。

成功は、なぜ予測しがたかったのか。グリーンファームのようなマーケティング事例のプロセスを追うことで、支配的なロジックを乗り越えるロジックの雛形が見えてきます。次回も続けて、事例のなかに、このロジックを乗り越えるロジックを追いかけていきましょう。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)