こうした傾向の背後には、言うまでもなく需要、映画を観る側のニーズがある。日本人は能力構築の物語が相当に好き。『フラガール』の大ヒットもむべなるかな、である。この映画は日本アカデミー賞の最優秀作品賞もとったし、キネマ旬報ベストテンの邦画部門第1にもなっている(この辺、映画製作としてはポジショニングが上手いともいえるが)。映画ではないが、テレビの『プロジェクトX』も(観たことがないので、聞いた話だが)、能力構築に苦闘するプロセスに光を当てたものがとにかく多い(らしい)。

僕も日本人として、この傾向を共有している。フライト中に2本立て続けに観た『プラダを着た悪魔』と『フラガール』、どちらも面白かったのだが、グッと来たのは何といっても『フラガール』の方。常磐ハワイアンセンターがついに開業して、艱難辛苦を乗り越えたフラガールズたちが舞台に勇躍登場、練習に練習を重ねたダンスを披露(なぜかハワイアンではなくタヒチアンのダンスになっているのはこの際置いておく)、観客の拍手喝采を受けるクライマックスのシーンでは軽く泣きそうになった(開業に向けてそれぞれの持ち場で奮闘してきた炭鉱の人々の姿がこれに重なるところが、またたまらない……)。

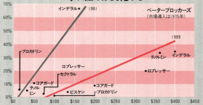

あくまでも一般的な傾向論ではあるが、ビジネスや経営の世界でも、日本では能力構築に目が向くことが多い。だいたい日本人にとっての競争というのは、能力構築競争のことを意味しているフシがある。これがアメリカ企業やアメリカ人となると、ポジショニングの論理が先にくる。日本人が感動する能力構築の物語も、「なんでそこまで大変な思いをしてやるのかな?もっとうまいことやれるビジネスがあるだろうに……」という話なのかもしれない。

次回はリポジショニングと能力再構築という2つの視点から、企業変革なり戦略転換について話を進めることとしたい。このシリーズはしばらく続く見込みです。よろしくおつき合いのほどを。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)