外部機関に丸投げされるGBL育成プログラム

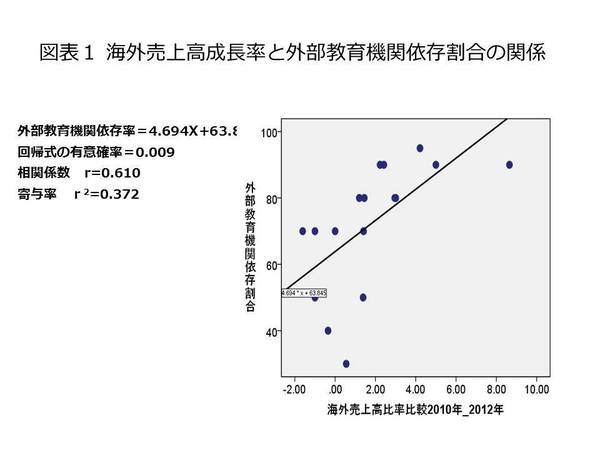

我々の調査によると、GBLの人材像をコンピテンシーモデルで定義している企業も全体の40%と少なかった。つまり、最終的にどのような人材に育てるかということを定義せずにGBL育成プログラムを実施している企業が過半数に上るということだ。多くの日本企業ではGBL育成プログラムに関しての経験が浅いため、プログラム設計と実施について、外部研修会社や教育機関に依存する傾向が比較的強い。プログラムをアウトソースする段階で、プログラムの目的を定義せずに丸投げしてしまっている会社も少なくないのが実態なのである。実際、我々の調査によると、図表1に示されるようにこの傾向は、この近年、海外売り上げ比率が急速に高まった会社ほど高いという結果が出ている。

目指す人材像を定義せず外部機関に丸投げすることだけでも問題だが、それに加えて、参加者アンケート等を通して参加者の意見を取り入れる形でプログラム内容を更新していることも問題をさらに悪化させている。参加者たちはどのようなGBL人材像を会社側が期待しているか知らされていないので、当然彼らが興味のある内容の勉強をしてみたいというフィードバックをアンケートに書く。実際、特に希望が多いのはケースを使ったビジネススクール科目の列挙である。

そのようなフィードバックをまともに受けて次回のプログラムに反映し続けた結果、多くの企業でGBL育成プログラムの「総花化」が起きている。それによって、参加者の満足度は高いが、会社のグローバル化のための人材づくりには役に立っていないものになり、何のためのGBL育成なのかが分からないまま、プログラムだけが粛々と実施されていることもしばしばある。

それでは日本企業は一体どのように育成すべきGBLの人材像を定義すれば良いのだろうか。これはひとえにその企業がどのようなグローバル化を目指すのかにかかってくる。ここでは、そのヒントとなるような企業のグローバル化のモデルについての基本的な考え方を紹介しよう。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)