バランスト・スコアカードの進化を読む

BSCの概念は、1992年のロバート・カプランとデビット・ノートンの論文[注11]“The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”(バランスト・スコアカード – 業績を伸長させる経営指標)で公表されている。

この論考の貢献は、経営に関わる各種プロセスを財務的指標だけでなく、非財務的指標からも把握する重要性を説き、そうした指標を企業組織の全域からバランスよく収集する価値を主張したことにある[注12]。ただし、その時点では、非財務的指標をどのように構成してBSCをつくり上げればよいかは不明瞭であった。

この批判に応えるべく、1993年の論文[注13]“Putting the Balanced Scorecard to Work”(バランスト・スコアカードを活用する)では、BSCの活用にあたっては、戦略的成功と紐づいた指標の選択が重要であると理論を補完している。さらに、二人の著者はBSCの応用事例を積み重ね、1996年、『The Balanced Scorecard(バランスト・スコアカード)』[注14]の出版により、BSCを戦略構築と実践の考え方として体系化した。

しかし、純粋な財務情報と異なり、時に数字で表しにくい定性的な情報も取り扱うBSCは、実際の運用が極めて難しく、戦略ツールとしての一般化は困難であった。特に指標の設計においては、個別企業の置かれた状況やビジョンと戦略に基づいてゼロから設計することが求められるため、BSCはその後も数多くの試みにより改善が継続された。

カプランとノートンが2001年に出版した『The Strategy-focused Organization(キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード)』[注15]は、こうした初期の試みの集大成である。これは特に「戦略マップ」(Strategy Map)という考え方を応用し、BSCの各尺度を、戦略の成果となるべき尺度と、その成果を導き出す尺度との論理的な因果連鎖の構造として理解することを提案している。

同書は「戦略は連続した手続きの一つのステップである」[注16]と表現している。この理解を前提として、BSCは「求められる成果(遅行指標)を導くドライバー(先行指標)を確認し、戦略的な仮説を系統化することで検証可能な一連の因果関係として説明する」[注17]と主張する。

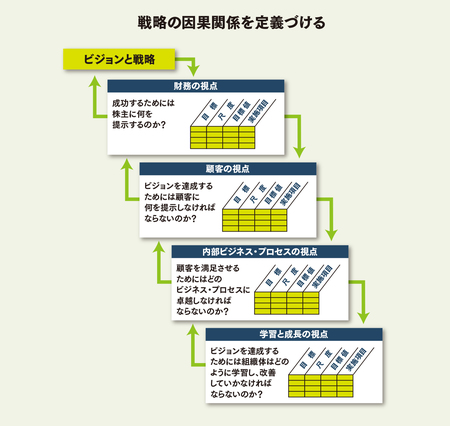

この遅行指標と先行指標の一連の因果関係を単純化すると、図1のような概念図となる。

図1:遅行指標と先行指標の因果関係

出典:『キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード』(櫻井通晴訳、2001年、東洋経済新報社、p.109)より

BSCではこのように、事業戦略や全社戦略で描き出されたビジョンや戦略が、財務の視点のみならず、顧客の視点、内部ビジネスプロセスの視点、そして学習と成長の視点と論理的に因果関係が接続される。つまり、構造化され相互に接続された数値が、経営の前線と意思決定の舞台を「事実」で接続するのである。

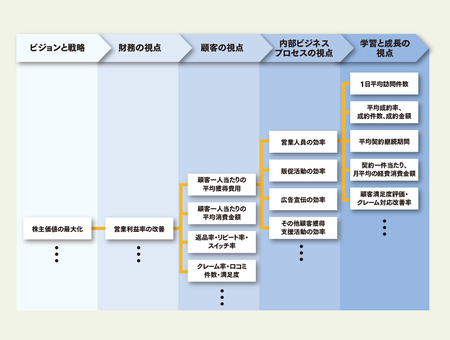

たとえば、事業成長の結果として、営業利益率の改善を株主に提案したとする。その目標は、利益に対して影響を与える「顧客の視点」から見た各種の指標に落とし込まれる。さらにそれらの指標は、「内部ビジネスプロセスの視点」から見た指標群に落とし込まれ、そして「学習と成長の視点」に分解される。

図2は、そうした数値間の関係を典型的に用いられる尺度とともに簡略化して図示したものである。

図2:各種数値間における因果関係の構造

出典:筆者作成

これらはもちろん一例にすぎない。しかし、こうした各種指標を相互に接続することにより、営業人員のスキルレベルの学習と成長を把握し、それぞれに対する内部ビジネスプロセス、顧客に対する打ち手が、最終的に戦略とビジョンに至るべく全体の調整が図られる。

経営戦略の実行を担保し、経営の前線における最新の状況を新たな意思決定に反映するため、事業遂行に関連する多様な数値を非財務的な情報まで含めて構造化し、その因果関係を可視化する。この発想の源は、カプランとノートンが調査を開始した1990年当初から変わっていない[注18]。これこそが、バランスト・スコアカードの戦略活用の本質である。

BSCの背景には、予算計画を各種の業績指標で補完することで、財務的な指標では把握し切れず、統制できない活動を管理改善するという思想がある。単に財務的な目標を各部署に割り振るだけではなく、財務的な数値の原因となりうる各種の非財務的な業績指標と組み合わせることにより、より根源的な事業活動の目標設定と管理を可能とし、戦略と数字を結びつけている。

こうした戦略と会計を融合させる考え方は、BSCに限らない。これ以外にも、財務的な指標と非財務的な指標を論理的に接合させることで、経営の意思決定と事業の現場のギャップを埋めようとする考え方はいくつも発展している。

たとえば、BSCの考え方と対照的であり、また特に日本において幅広く認知されているのは、京セラの稲盛和夫氏が提唱している「アメーバ経営」であろう。

アメーバ経営は、本質的には管理会計の発展系と捉えることができる。そこでは、「時間当たり採算」という独自の管理会計の概念を用いる[注19]。「市場に直結した部門別採算制度」に関して、売上や利益を上げるプロフィットセンターのみならず、通常は社内で費用を計上するコストセンターでも徹底的に組織の最小単位で導入することで、「過去の数字ではなく、現在の数字」で把握することを狙った経営手法である[注20]。

BSCが非財務的指標を論理的かつ構造的に財務的指標に接続することを目指すのに対して、アメーバ経営は、財務的指標で表しにくい活動までを財務的指標で把握することで経営意思決定の構造に取り込んでいる。こうした考え方は、広義には「ミニ・プロフィット・センター」と言われ、ラインカンパニー制、職場別利益管理制度、グループ経営、ライン採算方式など、性質の異なる事例が数多くある[注21]。また、これらを発展させた組織運営の考え方は「自主管理型組織」とも呼ばれ、ザッポスやエアビーアンドビーなどのスタートアップ企業での採用事例が多い[注22]。

それぞれの企業が考案したこれらの経営手法が狙うものは、本質的には同一である。それは「戦略と数字をつなぎ合わせる」という一点に集約される。

数字を活用することにより、形式に囚われない組織構造を実現し、組織の柔軟な変革と迅速な戦略の実践を担保することを目指す。そして、経営戦略の実行を担保する行動(第7回参照)を担保する一つの手段は、このように多面的な数値管理を組織の末端に至るまで張り巡らし、そこで得られた情報を絶えず戦略的意思決定に反映することなのである。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)