特長③高速イノベーション創出

顧客中心・人間中心の発想が起点となり、既存事業のしがらみに囚われないで、イノベーションを高速でどんどん生み出すことができる組織

イノベーションを起こすキーポイントは2つある。一つはいかに徹底的に顧客中心・人間中心に考え、考えを大きくいったん発散させ、従来と異なるクリエイティブな視点でアイディエーションできるかということ(=デザイン・シンキングの組み込み)。もう一つは、新たなデジタル事業やイノベーションを起こそうとする時に既存事業のしがらみ・足かせをいかに断ち切れるかということである。

ここでは日本企業にとって特に根が深いと思われる既存事業のしがらみについて取り上げたい。ある経営トップ向けのフォーラムでイノベーション創出の議論を行った際、イノベーションの最大のボトルネックとして取り上げられたのが既存事業のしがらみである。事業上のカニバリゼーションをはじめ、優秀人材の既存事業での囲い込み、デジタル人材・高度専門人材を処遇できない硬直的な人事制度等、デジタル事業を立ち上げようとした際に出てくる課題の多くは、既存事業のマネジメントの枠組みでは解が出てこないケースが多い。どうすればよいのか。

一つ目の答えは、「エンティティを分けろ」である。既存組織が現状ミッションに最適化され変化に免疫的に働くなら、それとは別のエンティティで変化を取り入れればよいという考え方だ。これは巨大な既存事業を持つ先人たちが、イノベーションのジレンマを打ち砕くために編み出した方法であり、さまざまな労働上の制約から既存事業をおいそれと捨てがたい日本企業には非常に有効な手段である。しかし当然ながら、そこにはうまく別エンティティを機能させるための要諦がある。それは、組織をだれの下に置くか、どのような指標で管理するか、ということだ。

日本企業で最も陥りがちな罠は「兼務」だ。既存事業で最も成果を出した人物に新規事業を任せる。既存の免疫系が働く組織に片足を置きながら、まったくロジックの異なる事業をマネージするというのは、想像以上に困難である。たとえば、米国の売上げ3兆円規模の某食品卸企業は、2000年代初頭よりレストランにおける食品卸市場の縮小均衡を見越しリテールサポート分野(POS導入から従業員管理までレストランの経営補助の領域支援)への投資を加速した。

そこに顧客(レストラン)のウォレットは確かに存在するのだが、そこから10年経った現在のリテールサポート分野の売上げは数十億円に留まっている。彼らの大きなミスの一つは、既存の卸売りセールスマンにリテールサポート商品販売のミッションを負わせたことだ。顧客のニーズ、商品の売り方、ビジネスモデル(リテールサポート商品の多くがサブスクリプションだ)が異なるモノを、既存ミッションに最適化されたエンティティで販売するのは無理がある。

我々の知る限り、この「ダブルミッション」は新規事業を通じてイノベーションを起こそうとするうえで最も悪手だ。新規事業担当者は早晩こう言い始める。「新規事業単体では売上げが上がらなくても、既存事業へのシナジーがあればよい」と。その事業単体で価値が上がらないものが他事業との組み合わせで価値が出るというのは多くの場合幻想で、担当者の思考停止の産物にほかならない。こうして、新規事業のミッションは既存事業のロジックに飲み込まれ、新規事業の泥沼化が始まるのである。「本来の目的は何でしたっけ?」。シンギュラリティ大学のサリム・イスマイルは「CFOの下に新規事業を置くな」と言ったが、既存エンティティのロジックからいかに距離を置いて新規事業を管理できるか否かは、成功の大きな分水嶺になる。

2つ目は、管理指標(KPI)である。過度な結果指標へのこだわりを捨てるべきだ。結果指標への盲目的な信奉は、成功の芽を摘むことにほかならない。そもそも未来が予測できない環境下でイノベーションを起こそうとしているのにどうやって結果指標を置けというのか。当然その指標は、既存事業で積み上げたバックミラーの経験が基になってしまう。LinkedInでは、2008年よりOKRという管理手法を導入している。これはトップダウン型のMBOとは異なり、目標に対するプロセス上の主要な成果(KPI)に重点を置いて従業員を管理する手法だ。この手法はGoogleをはじめとした多くのシリコンバレー企業で導入されており、イノベーションを生むための新たな管理手法として注目されている。

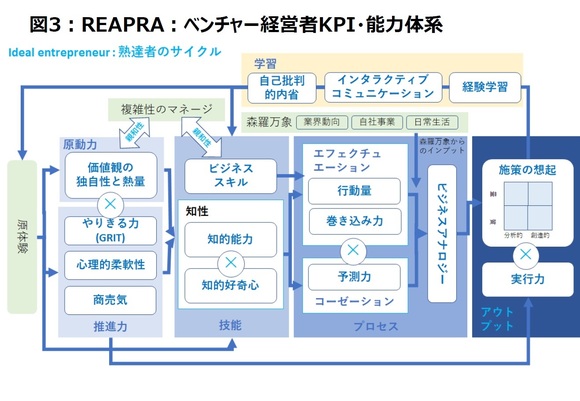

また、ベンチャーの世界においても興味深い事例があるので紹介したい。「100年以上続く会社を目指し、長期的に産業の研究・実践を繰り返し、“ゼロからイチ”で新産業を創出する」というビジョンを掲げて、諸藤周平氏(エス・エム・エスの創業者)が立ち上げたREAPRAは深い洞察に基づくベンチャー経営者のKPI・能力体系をIdeal Entrepreneurとして定義している(図3)。

図の右側にあるように“ゼロからイチ“を生み出すベンチャー経営者が最も重視すべきKPIはどれだけの施策を想起できるかであると定め、そのためには森羅万象からビジネスアナロジーを得ることが肝要で、そのためには、コーゼーション(論理思考)だけでなくエフェクチュエーション(走りながら考える)が必要という構造になっている。このフレームワークをベースに諸藤氏が投資先のベンチャー経営者にハンズオンサポートを行いIdeal Entrepreneurに育成するユニークな経営モデルを構築している。ディスラプションを起こすことと”ゼロからイチ“をつくることは本質的に同じであり、質の高い施策の数というプロセス指標を最上位に掲げていることは示唆深い。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)