デジタル変革に必要な人材の全体像を捉える

――そうしたデジタル変革を進めるには、エッジ組織とコア組織にそれぞれどのような人材が必要でしょうか。

植野 まず、デジタル変革に必要な人材の全体像を、整理しておいたほうがいいと思います。何故なら、既存の社員が全員、新たなデジタルビジネスの芽となるイノベーションを創出する人材になることは、非現実的だからです。にもかかわらず、多くの企業が、そういったスタートアップの創業メンバーのようなロールモデルしか社員に提示できていないのが、一つのつまずきポイントであると考えます。

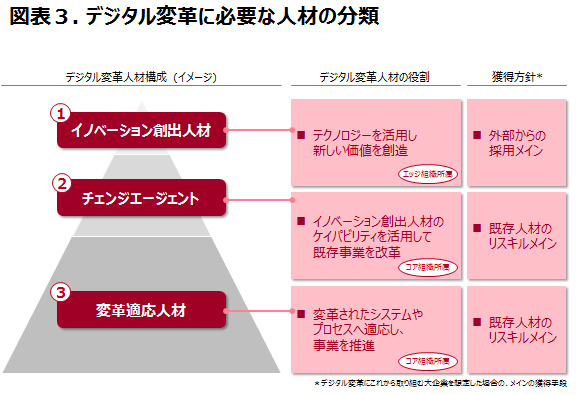

デジタル変革に必要な人材とは、役割によって3階層に分けられます(図表3)。1つ目は、テクノロジーを使って新しい価値を創造できる人材(イノベーション創出人材)。極めて少数ですが、変革のキーマンになる人材です。2つ目は、そのような人材のケイパビリティをうまく理解しスケールさせて既存事業を抜本的に変えていけるようなリーダーシップのある人材(チェンジエージェント)です。

これらの人材が変革を創出しリードしていく側だとすると、3つめは変革された新たなやり方・システムに適応してその中でパフォーマンスを発揮していく人材(変革適応人材)です。

大崎 1つ目のデジタルで新たな価値を創出する人材は、主にエッジ組織で活躍する人材です。エッジ組織は、デジタルビジネスの創出を担うわけですから、データサイエンティストやデジタルエンジニア、デザイナーなど、最新のデジタル技術に関する知見・スキルはもちろん、顧客視点のビジネスを考えられる創造力も求められます。

植野 一方、コア組織のデジタル変革においては、デジタルビジネス創出に関する知識に加え、コア事業を理解し、既存の大きな組織の意思決定や動かし方などに通じている人材が求められます。これが、2つ目の、チェンジエージェントとして既存の事業や組織に変化を起こせる人材です。

そして、3つ目の、新たな仕組みに適応してパフォーマンスを発揮する人材とは、例えば、デジタル化された新たな営業の現場で働く人材や、工場で働く人材などです。例を挙げると、工場の生産ラインがデジタルファクトリー(製品の開発や製造に関わる情報をデジタル化し、コンピュータ上で管理すること)化され、製造工程が抜本的に変わった場合、工場勤務者は以前には不要であった新たなスキルを身につけることが必要になります。

一つ事例を挙げますと、アクセンチュアが支援している某製造業のデジタルファクトリーでは、製品検査工程のAI化を進めることで、検査業務の品質が向上するとともに、検査工程の必要人員数が大幅に削減されました。しかし一方で、AI化を進めることにより、工程で取得されるデータ解析業務が新たに生まれ、これまで検査業務に従事していた人員が、データ解釈等のスキルを身に着ける必要が生じています。このように、デジタル技術によって生まれ変わった職場においてパフォーマンスを挙げるためには、そこで働く人材のリスキルが必要となります。