ITの発想転換 -従来型のシステムからLiving Systemsへの移行-

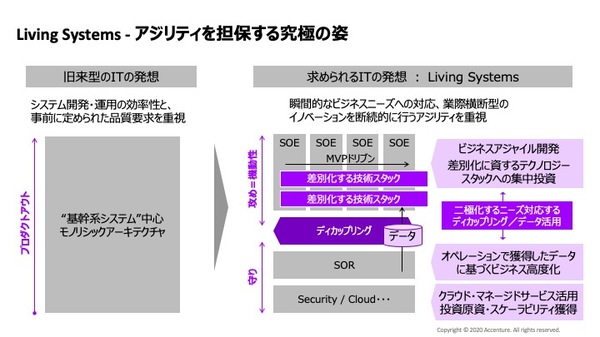

持続的なビジネスの成長を支えるDXを実現するためには、ITの在り方を大胆に発想転換する必要があります。基幹システムに代表される従来型のシステムでは、膨大な時間と費用をかけて構築したものの、ようやく稼働にこぎ着けた瞬間から陳腐化が始まっていました。ある意味、開発直後がピークなのです。その後、ライフサイクルの中でリプレースはするものの、同じことの繰り返しで、このスピード感では「短命化するビジネスに貢献」することなどできるはずがありません。

Living Systemsは、こうした従来のシステムのライフサイクルを大きく転換します。基幹システムを一度開発したらそれで終わりではなく、むしろそこを出発点として、絶え間ない改善と機能アップデートによって進化させ続けます。これにより、新たなビジネスの要求に即応できるスピードとパフォーマンスを発揮しながら、DXの推進を力強く後押しすることができるのです。Living Systemsはその名の通り、「常に改善と進化を続けていくこと」を最大の特長としているのです。

Living Systemsは、大きく以下の3つの要素から構成されています(図1参照)。

1.二極化するニーズに対応する「ディカップリングアーキテクチャ」

企業の業務は大きく分けて、計数処理のような定常的なオペレーションと、市場ニーズにアドホックに対応する業務とに分類することができます。前者は定型的なタスクの組み合わせであり、後者は市場のニーズに応じて自在に変化する不定形なミッションです。これらをシステムの視点で見ると、まさに正反対の要件や特性を持っています。

この二極化したニーズがお互いの足を引っ張り合う関係が続いている限り、ビジネスに貢献するITを実現することはできません。それを解消するのが「ディカップリングアーキテクチャ」です。すなわち、それぞれの要件が異なるのであれば、最初からシステムそのものを区別してしまおうという発想です。

定常的なオペレーションを支える部分は、従来の手法で安定性と信頼性を優先して構築し、一方でその時々のビジネスニーズに応じたフットワークが求められる機能は、外部に切り出してアジャイルに開発し、役割が終わればいつでも廃棄できるようにしておく。こうすることで日常業務の堅実な運営を支えながら、ビジネスの変化にも即応できる柔軟性を発揮できる点がディカップリングアーキテクチャの最大の特長です。

2.高速な意思決定~実行を支える「AI経営ダッシュボード」

DXの推進においては、社内外に蓄積されたデータ資産から最大限に価値を引き出し、ビジネスの意思決定や新たなビジネスの創出につなげていくことが重要です。しかし、基幹システムに蓄積された大量の業務データは、販売・財務などの集計・分析に用いられるか、定期的にKPIをモニタリングするにとどまっていることがほとんどで、DXで求められる高度なデータ活用とはほど遠いのが現状です。

こうした状況を打開するには、経営・現場における意思決定の羅針盤となる、社内外に眠っている多種多様なデータ活用を支援する環境整備が欠かせません。

アクセンチュアはAI経営ダッシュボードというサービスも提供しています。単なるKPI表示ではなく、AIが経営・現場に対し適切なアラートを提示すると同時に、お勧めの戦略シナリオを提示します。経営がシナリオを選択するとAIは複数のシミュレーション結果を再提案します。さらに意思決定後は基幹系にデータ連動することで、高速な意思決定~実行を実現します。

3.組織の壁を越えて高速PDCAを回す「アジャイル実行体制」

経営陣が意思決定を下した事業の方針や戦略が、なかなか現場に浸透しないという悩みをよく耳にします。この背景には、経営陣の考え方を理解できてはいても、現場にそれをスピーディーに実現するための手段がなく、成果につなげることができない状況があります。

これを解決するには、業務とITが協働しながら経営・事業トップの意思を実現していける、ビジネスアジャイルな実行体制を確立しなくてはなりません。具体的には小さなサービスをいくつも作り、すぐに使ってみてその成果や問題点をフィードバックしながら、システムや業務プロセスのチューニングを繰り返していく、業務・IT協働でのアジャイルなPDCAサイクルを継続的に回していく体制が必要です。