DXへの投資を成果につなげる組織やプロセスの整備

「ITの発想転換」に加えて、急速に短命化していくビジネスにITが貢献する上で欠かせない2つ目のポイントが、「DXの効果を創出する仕掛けの整備」です。

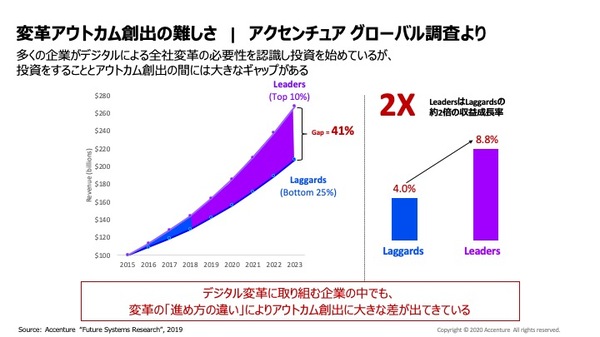

19年にアクセンチュアが行った調査では、多くの企業がDX投資を加速させているにもかかわらず、変革の進め方の違いによって、そのアウトプット=効果の創出に大きな差があることが分かりました。図2のグラフの通り、効果が出ている企業の上位10%と下位25%を比較したところ、業績の差=収益の伸びに40%以上もの差があることが見て取れます。

(アクセンチュアでは、Living Systemsの実現に向けて取り組まれようとしているクライアント・すでに取り組まれているクライアントに対して、同調査結果をベースに業界ベンチマーク・成長機会逸失の規模を算出し、Living Systemsの効果的な導入を支援する「Living Systemsアセスメントサービス」を提供しています)

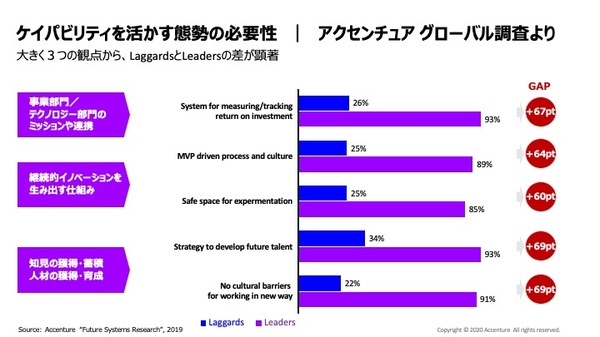

この原因を探るために、DXへの取り組み内容を具体的な要素に分解し、その達成度を比較したのが図3です。この結果、上位と下位で差が大きかった項目は以下の3つでした。ひるがえって見れば、この3つを実現できるかどうかが、DX推進の成否を分けるといっても過言ではありません。

1.事業部門/テクノロジー部門のミッションや連携

ビジネスとテクノロジーの双方で能力に応じた業務の割り振りやインセンティブを付与して連携させながら、適正なROIが実現できているか。

2.継続的イノベーションを生み出す仕組み

顧客にとって価値ある商品やサービスを小さな単位でリリースしながら、そのフィードバックを基に改善・発展させていく投資スタイルやカルチャーが構築できているか。

3.知見の獲得・蓄積/人材の獲得・育成

必要な人材・能力が明確で、かつそれを獲得・育成できているか。また、新たなビジネスを阻害するような社内風土がないか。

すでにアクセンチュアのクライアントの中からも、これらの課題について重点的に取り組み、独自のDX効果を創出している事例が報告されています。

ある金融機関では、ビジネス部門とIT部門の垣根を取り払うことで、ビジネスアジャイルによる顧客の利便性向上や提案力の強化に全社を挙げて取り組みました。この中ではデジタルの特性が生かせる領域の業務は積極的にデジタル化し、一方で営業や提案活動など人間にしかできない業務は従来の体制を強化し、なおかつこれをITでサポート。さらに、この業務の成果をデータ化することで、そこから導き出されるインサイトを次のビジネスに応用するサイクルを確立しています。

また、ある通信事業者では顧客向けのプラットフォーム構築に当たって、プロジェクトチームの中にシステムの自動化・自立化を支援する専門のエンジニア集団を組み込むことで、変化の激しい通信事業における顧客対応のアジリティーを大きく向上させています。この事例も、ITの発想転換と仕掛けの整備によってDXの成果を創出した貴重なモデルケースです。

さらに、Living Systemsの実現=DXの基盤づくりには、社内の人材のスキルをビジネスの要求に合わせて継続的にリフレッシュしていく試みも欠かせません。アクセンチュアでも、クライアントの社員のスキルを客観的に評価し、必要なスキルアップ教育や人材マッチングを提供する取り組みを行っています。