3. 遡って考える

問題に取り組む際、解決に向かって突き進むのではなく、そもそも現状にどう至ったのかを明らかにするために遡ってみよう。

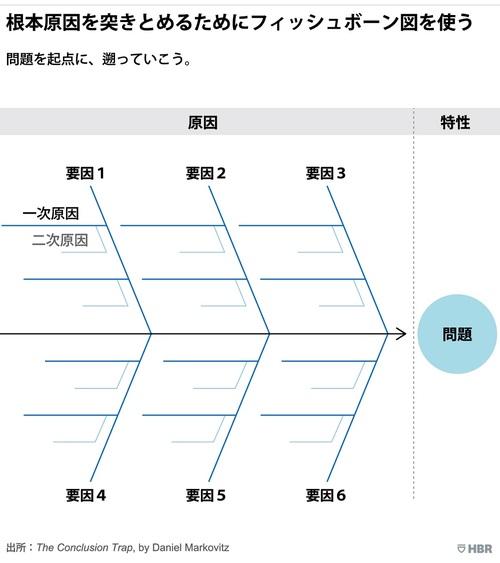

下記のフィッシュボーン図(特性要因図。石川ダイアグラムの名でも知られる)は、問題の原因となっている潜在要因を探り当てるモデルだ。

古典的なフィッシュボーン図では6項目の要因を設けるが、決まりではないので4つでも7つでもよく、項目も人によって異なるだろう。思考を整理するための足掛かりにすればよい。たとえば法律事務所なら、「設備」という項目は必要なく、ソフトウェア会社なら「プログラミング言語」を含めるかもしれない。

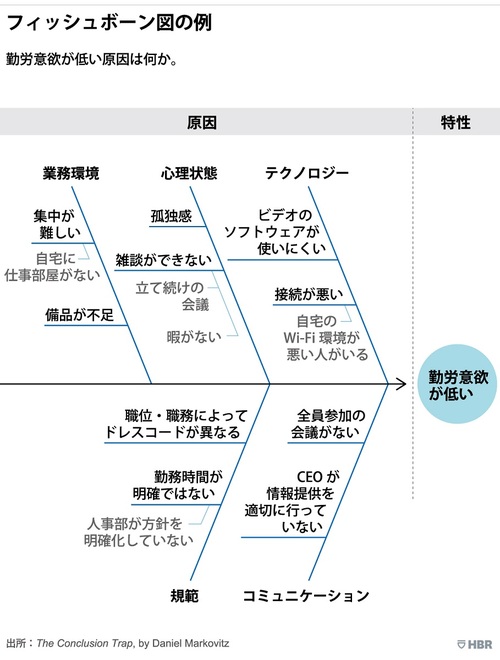

コロナ禍の中、あなたの会社が従業員の士気・意欲の低下に悩まされているなら、要因を次のように分類できるかもしれない。業務環境、テクノロジー、心理状態、コミュニケーション、規範。これらを足掛かりにすれば、以下の事項を検証することにつながる。

在宅勤務は従業員にとってどれほど大変なのか。自社の協働用ソフトウェア(および従業員のコンピュータ機器)は、グループでの仕事にどれほど役立っているのか。従業員同士でつながりを築く機会を、自社はどれほど効果的に創出しているのか。

経営陣のメッセージは従業員にどの程度しっかり届いているのか。組織文化に根差した規範と期待事項のうち、どれが在宅勤務の現実に適しているのか。

4. なぜかを問う

ある答えに落ち着く前に「なぜ」と何度も問いかけることは、結論への飛躍や非効果的な解決策の実行を防ぐために有効だ。5回でも3回でも、多ければ11回でも問いかければ、それぞれの問いを通して真の問題について深く理解するよう迫られ、やがては根本原因へとたどり着く。根本原因を見つけることで、症状への対処療法ではなく持続的な解決策を見出せるようになる。

たとえば、「当病院の従業員はなぜ、個人防護具(PPE)の常時着用という義務を守っていないのか」という問いによって、購買の遅延によるPPEの在庫不足が判明するかもしれない。わかりやすい、そして効果のない解決策は、購買部に入荷を急ぐよう指示する厳しい通達を出すことだろう。

しかし、さらなる「なぜ」によって深掘りすれば、納入業者が期日通りに納品していない理由がわかるはずだ。病院の経理部が、現金を節約するために支払いを引き延ばしていたのだ。それは、CEOの指示によるものであった。

ジャーナリストのH. L. メンケンは言った。「複雑な問題には必ず、明白で、単純で、間違っている答えがある」

本稿で挙げた4つのステップは、解決策が見つかることを必ずしも保証するわけではない。しかし、より明確に定義された問題は見つかるはずだ。それは即座に満足のいくものではないにせよ、真に効果的な策を見出すために不可欠なステップである。

HBR.org原文:How to Avoid Rushing to Solutions When Problem-Solving, November 27, 2020.

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)