早稲田大学大学院 経営管理研究科(ビジネススクール)教授

慶応義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。 三菱総合研究所で主に自動車メーカー・国内外政府機関への調査・コンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールアシスタントプロフェッサー。2013年より早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)准教授。2019年から現職。Strategic Management Journalなど国際的な主要経営学術誌に論文を発表している。著書に『世界標準の経営理論』(ダイヤモンド社)などがある。

入山:『日本"式"経営の逆襲』にジェフ・ベゾスは改善の信者だったという話が出てきますが、実際、GAFAの中で日本人と最も相性がいいのはアマゾンです。やっていることが日本的だし、買収などではなく、オーガニックにイノベーティブなものを出せているのはアマゾンだけです。

アマゾンはAWSが当たったことでラディカルイノベーションを生み出した企業のように言われますが、実はインクリメンタルなものをたくさん出してきた会社なんです。

岩尾:この本では、少なくとも生産工程においては、まずインクリメンタルイノベーションに地道に取り組んで、さらにそれを連鎖させるのが肝だと述べています。それも連鎖が自然に起きるのを待つのではなくて、連鎖させるためのビジョンと組織ネットワークが必要だと述べています。

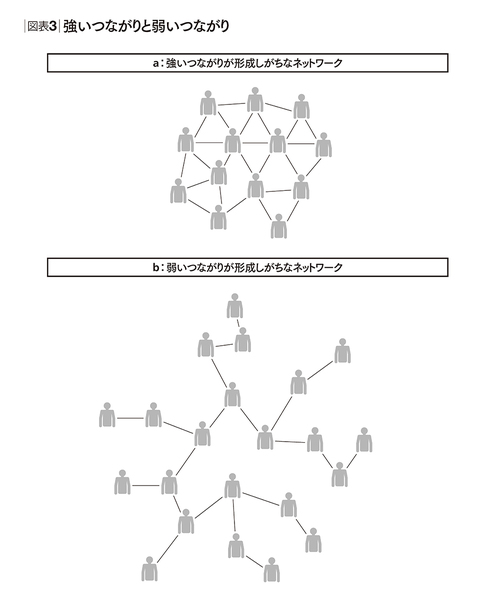

たとえば、弱いつながりが形成するネットワークを使うと、こうした連鎖がさらに起きやすくなる(下図参照)。こうすることでインクリメンタルをラディカルなイノベーションに変えることもできるということを書きました。

これに関して、今、世界で一番読まれているイノベーションの本とも言われる『人類とイノベーション』の著者のマッド・リドレー先生が、私の書籍の元になった英語論文を読んでいただいたそうで、キヤノングローバル戦略研究所の杉山大志研究主幹経由でメールをいただきました。リドレー先生は生産だけではなく、どんな種類のイノベーションもインクリメンタルの積み重ねだとおっしゃってますね。ただ、外部の素人が見るとラディカルに見るだけなんだと。

入山:大胆に整理すると、そもそもラディカルイノベーションなんて存在しない。インクリメンタルが積み上がって、それが外からはラディカルに見るだけで、実態はインクリメンタルの積み重ねである、ということですね。

岩尾:私は内心ではそう考えています。ただ、そこに飛躍が必要になることは事実です。単にインクリメンタルを積み重ねるだけでは意味がなくて、これとこれをつないだら、こんなことができるのではないかという、大きなビジョンを持つ人の存在がその飛躍を生み出すんです。そのビジョンがあるかないかでまったく違う結果になると思います。

なおこの、「改善は連鎖するとラディカルになり得る」という一群の書籍でのメッセージは、英語圏の読者にも発信していくために英語の解説論文を書きました。これは、『Management Science』『The Accounting Review』『Production and Operations Management』というトップジャーナル3誌の編集長たちが共同で立ち上げた『Management and Business Review』誌に寄稿しています。すでに査読は通過していて、出版契約も交わしましたので、2022年には出版される見込みです。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)