「だれ」が企業理念をほしがっているのか

この状況を抜け出すために、新しいかたちの経営が求められている。そして、その流れのなかでミッション、ビジョン、バリュー、パーパスに代表される理念を策定しようという動きが生まれているのだ。

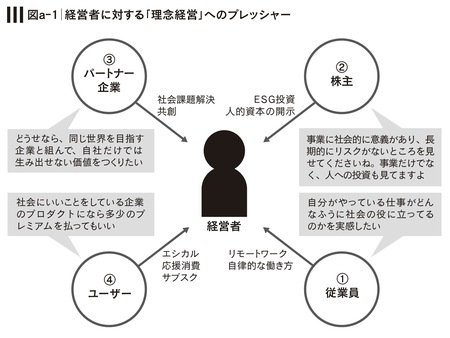

僕がさまざまな経営者と対話するなかでわかったのは、さまざまな場面で経営者には企業理念が要請されているということだ。これには4つの文脈がある。

1. 従業員からの要請──リモートワークと自律的な働き方

若い世代を中心に、自分のやっている仕事の社会的意義を実感して仕事をしたいという人が増えている。リモートワークも広がるなか、いまや無理矢理仕事をさせることはできない。従業員みずからのやりがいを引き出し、仕事の意義を実感してもらう必要がある。これができない経営者には、低いエンゲージメントスコアが突きつけられることになる。

2. 株主からの要請──ESG投資・人的資本開示

事業継続のリスクとなりそうな要因の開示・対策が株主から求められている。自社の事業が、社会・環境の観点からどのような意義を持っているのか、それに対してどんなインパクトを出しているのかを開示してほしい、という要求がある。この意義やインパクトを設定するうえで、企業理念の明確化は必要になってくる。また、2023年度決算からは、上場企業には人的資本の開示が義務づけられることになった。人材への投資や組織の強さについても、情報開示が求められるようになる。

3. パートナー企業からの要請──社会課題解決のための共創

いまや事業課題は複雑化し、一社だけでは解決できない社会課題になりつつある。その解決のためには、業界を横断した協業や共創が必要になってきている。数ある協業候補のなかから、長期的に組める企業を選定するうえでは、企業理念を共有することが有効だ。

4. ユーザーからの要請──応援消費

ユーザーが商品やサービスを選ぶ1つの基準として、企業の社会に対する姿勢を考慮するようになってきている。とくにサブスクリプションのような継続的な関係を持つサービスが増えると、ユーザーは単なる消費者を超えて、会社の企業理念を応援し、一緒に育てていくサポーターになっていく。その意味で、共感を呼び、応援してもらえるような企業理念をつくれるかが重要になっている。

「利益を生み出す場」から「意義を生み出す場」へ

ここまで紹介した変化は、企業経営のパラダイムシフトという巨大な氷山の一角にすぎない。僕は一人の経営者として、経営のあり方を根本から考え直さない限り、個々の課題は解決できないと感じている。

いま企業現場で起こっている変化の本質はなんだろうか?

それは端的に言えば、「どれだけ儲かるか?」というシンプルなゲームのなかに、「“よい儲け”なのか?」というまったく異質の基準が入ってきているということだ。

「あなたの仕事には、なにか社会的な価値があるのか?」

「あなたの会社には、果たして存在意義があるのか?」

「あなたの会社の事業はどれだけ『よい儲け』をつくれているのか?」

いま、経営者たちには、こんな問いが突きつけられている。「儲け」という結果は当然大事だが、儲けるプロセスのなかで、環境破壊をしていたり、人権を侵害したりしていたら、それは「よい儲け」とは言えない。

しかし、「よい儲けかどうか」はどう見極めればいいのだろうか。利益額のような数値化できるものと比べて、人によって判断が異なる。そこで必要になってくるのが、自分たちにとっての「よい」を「大義」として宣言することであり、なぜそれを「よい」と思っているのかの「基準」を明らかにすることだ。

いままでは儲かってさえいれば、資本主義のゲームのなかでプレイを続けることができた。しかし、いまはただ儲かっているだけで、社会的にプラスの意義を生み出していない事業からは、ゲームへの参加資格が剝奪される。

たとえば、タバコ事業はあるときから「健康被害を拡大する社会的によくないビジネス」という扱いを受けるようになった。ビジネス自体が格差や環境破壊をを助長するものなのではないかという可能性が議論されるなか、大義なく儲けを拡大しようとする企業は「ブラックで強欲な会社」とされる時代になった。

「思想」こそが経営資源のコアになる時代

組織としての「思想」をデザインし、それを具体的な現実のビジネスにつなげていく行為は、もはや「余力のある大企業が片手間にやる仕事」などではない。前述のようなゲームチェンジのなか、「自分たちの思想をどうデザインするか」は、企業の最も重大な課題の1つになり始めているのだ。

このような環境変化を受けて、これからの会社経営には「新たな常識」が生まれつつある。それを端的に表現するならば、次のひと言に尽きる。

会社は「意義を生み出す場」にシフトしていく。

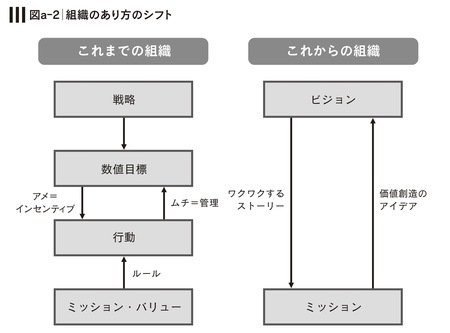

これまでの企業は「利益を生み出す場」だった。その動力になっていたのは、ゴール設定とそこに向けた目標管理だ。がんばれば達成できる数値目標を定め、達成すればインセンティブを与えるという「アメとムチ」型の外発的な動機づけによって、社員をがんばらせる──そういう管理型の経営が基本だった。企業理念は、その組織の一員として心がけるべきルールのようなものとして機能していたにすぎない。

しかし、これからの企業は意義を生み出す場になる。その経営のコアリソースとなるのが、会社の持つ哲学や思想、つまり企業理念だ。

企業が社員に「意義」を感じる体験を提供できれば、社員は放っておいてもモチベーション高く仕事をする。すると結果的にイノベーションが起きやすくなる。それを生み出す社員は「意義」を感じているのだから、イノベーションは当然その「意義」に沿ったものになる。つまり、そのイノベーションを実現させることが、社員にとっての新たな「意義」を生む体験となるのだ。こういったサイクルが生み出せれば、企業は価値創造をし続けられるようになる。これこそが「会社が『意義を生み出す場』にシフトしていく」ということの真意だ。

これからの企業においては、理念こそが経営資源の核なのである。

『理念経営2.0── 会社の「理想と戦略」をつなぐ7つのステップ』

[著者]佐宗邦威

[内容紹介]あなたの会社に「意味」はあるか──。「どれだけ儲かるか?」だけでなく「それは“よい儲け”なのか?」が問われるいま、経営者たちは「組織の思想デザイン」という課題に直面している。ベストセラー『直感と論理をつなぐ思考法』著者が語る、ミッション・ビジョン・バリュー・パーパスのつくり方・活かし方!

<お買い求めはこちらから>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)