-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

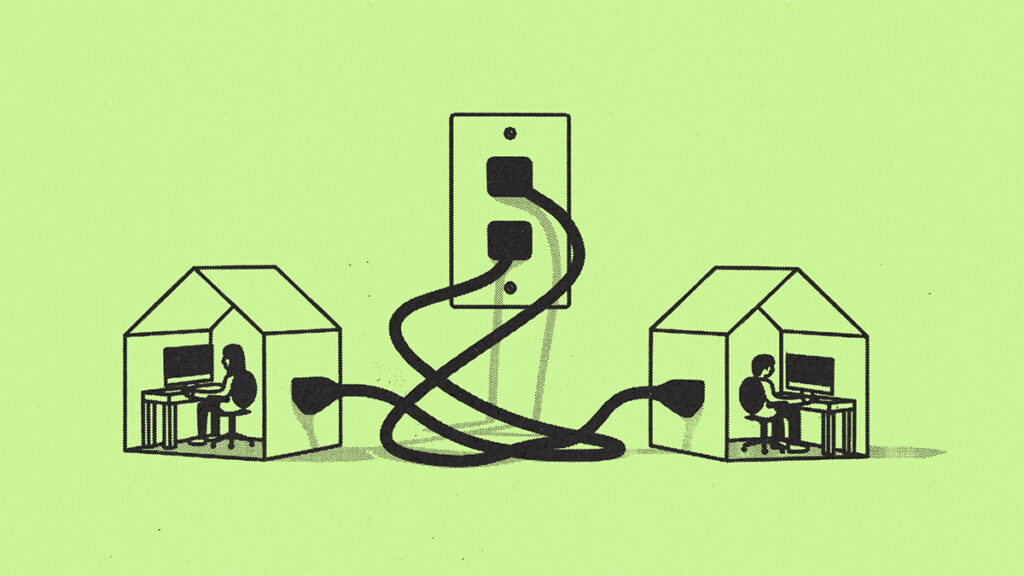

ハイブリッドワークで活力を失った従業員たち

クリス率いるプロダクトマネジメントチームは、いま苦境に陥っている。設定された締め切りを守り、プロダクトの基礎的なアップグレードの実現を目指して、マネジメントを行ってきたが、売上げは落ち込んでおり、画期的なアイデアも久しく生まれていない。イノベーションを成し遂げたいと思ってはいるものの、そのために必要なエネルギーを生み出せずにいるように見える。

このような状況にあるチームは少なくない。近年、レイオフや景気の減速、地政学的情勢の不安定化など、ビジネスに負荷を与える要因が積み重なり、職場のチームが消耗し始めている。その結果として、世界の労働者の4人に1人が燃え尽き(バーンアウト)を感じている。そこへ、ハイブリッドワークの導入に伴う負担も加わるようになった。ハイブリッドワークの職場では、チームの縦割りと分断に拍車がかかり、コラボレーションがいっそう難しくなっているのだ。

しかし、コスト削減の圧力が強まり制約が増えている時代でも、チームはより少ないリソースでより多くのことを成し遂げるだけでなく、イノベーションを成し遂げることも期待されている。素早くイノベーションを実行することにより、成長を促進する必要がある。

この点では、有効なコラボレーションが実現しにくくなっていることの打撃は極めて大きい。より賢明なコラボレーションが実現すれば、売上げと利益が増加し、より包括的な問題解決策が編み出されて、顧客満足度と従業員満足度も向上するはずだ。問題は、そのような成果が表れるまでは、コラボレーションにコストがかかり、リスクが伴い、時間が浪費されると思われやすいことである。それでも、人々のエネルギーが高まれば、意見を持ち寄って斬新な問題解決策を考案しようという意欲が強まるだろう。

その点、リーダーがポジティブなエネルギーを生み出せれば、従業員のエンゲージメントと生産性、仕事への満足度が高まり、イノベーションが強力に後押しされて、組織のパフォーマンスも向上する。こうしたことができるリーダーは、必ずしも強烈なカリスマ性や社交性など、特定の性格の持ち主とは限らない。研究によると、人々にエネルギーを持たせることに長けていると評価されるリーダーたちには、ある種の行動パターンが共通して見られる。その行動パターンとは、思いやりがあり、謙虚に振る舞い、ほかの人たちの努力に感謝する姿勢である。

しかし、こうしたことは、あくまでも最低限求められる資質と考えたほうがよい。今日のように複雑な時代においては、リーダーにはさらに多くのことが要求される。チームのエネルギーが減退している原因の違いによって、異なるアプローチが必要とされるためだ。

筆者は近々発表予定の共同研究で、3000人の従業員にアンケート調査を行い、加えてリーダーとプロフェッショナルを対象に詳細なインタビュー調査も行った。この調査により、部下にエネルギーを与えて成功を収めているリーダーたちが用いている3つの方法が見えてきた。それらの方法を通じて、ポジティブなエネルギーを活用し、ハイブリッドワークの下でも強力なコラボレーションを実現させ、それにより高いパフォーマンスを生み出しているのだ。その3つの方法とは、チームのエネルギーを適切な方向に向けること、エネルギーを生み出すこと、そしてエネルギーを増幅させることである。

エネルギーを適切な方向に向ける

チームの状況によっては、一人ひとりのメンバーのエネルギーが不足しているのではなく、あまりにも多くのプロジェクトに同時に取り組みすぎていることが問題の原因といえる場合もある。そのようなチームのリーダーは、すべてのメンバーの関心と労力を一つの方向に向けさせて、チーム全体の活動をより強力なものにすべきだ。

コロナ禍が始まってハイブリッドワークの時代に移行して以来、バーチャル会議に費やされる時間が飛躍的に増えている。マイクロソフトの調査によると、2020年2月以降、その時間は252%増加しているという。従業員は次第に、ひっきりなしにバーチャル会議に参加するようになり、重要な課題のフォローアップを行う時間を確保することすらままならない。ましてや、リフレッシュのための時間などまったくない。

このような状況では、頻繁に作業の切り替えを行う結果、人々のエネルギーが奪われるうえに、残されたエネルギーも多くの課題に分散してしまう。しかも、最近レイオフが実行された会社では、職場に残った人たちがそれまで以上に多くの業務を課されることになりそうだ。

このようなチームでしばしば生じるもう一つの問題は、メンバーのエネルギーと関心が分散している状況について、マネジャーが誤った解釈をしかねないことだ。たとえば、ハイブリッドワークを導入するチームのマネジャーは、在宅勤務をしている部下が怠け者だったり、上の空になっていたりして、チームに貢献する意思がないと決めつけてしまうかもしれない。その部下のエネルギーが低下している本当の原因は、割り振られている課題があまりに多すぎることであるにもかかわらず、だ。

これは、「根本的な帰属の誤り」と呼ばれる認知バイアスの一種である。人はしばしば、物事の状況面の要因を過小評価する一方、個人の性格面の要因を過大評価してしまうのである。このような誤った思い込みを抱くと、マネジャーは部下の勤務時間を監視したり、マイクロマネジメントを行ったりすることに固執してしまう。しかし、筆者らの研究によると、マイクロマネジメントを行うことは、マネジャーが人々のエネルギーを枯渇させる典型的なパターンの一つなのだ。

このように、従業員が過度に多くの業務を課されているうえに、リーダーが部下の置かれている状況に共感していない状況は、ハイブリッドワークを実践するチームでは珍しくない。この点を考えると、リーダーは、チームのエネルギーが落ち込んでいる場合に、その理由を掘り下げて検討する必要がある。

そのような検討を行うためには、メンバーに直接尋ねるのも一つの方法だ。特に、自然な会話の流れの中で、そうした問いを投げかけることができるのであれば、これはよい方法といえるだろう。しかし、職場における信頼感が乏しかったり、心理的安全性が低かったりするなど、状況によっては、匿名の自由回答形式のアンケート調査を行ったほうが率直な回答を引き出せるかもしれない。

いずれにせよ、過剰な負担を抱えているチームのリーダーは、共通の目標に向けてメンバーのエネルギーを集中させることにより、チームのエネルギーを適切な方向に向けさせる必要がある。具体的には、以下のようなことを行うべきだ。

大きな目標をはっきりと示し、追求しないと決めたことはくよくよ考えない。人は、多くの課題を抱えていても、目標が明確であれば比較的対処しやすい。そこで、チームの会議や、メンバーとの一対一の話し合いを通じて、大目標を明確にするという観点の下で、さまざまな課題の位置付けを考え直すことが重要になる。たとえば、さまざまな活動がどのように一体として顧客サービス全般を向上させるのかを強調したり、さまざまな業務がどのように一体として製品開発の道筋を形づくっているのかをわかりやすく示したりすればよいだろう。

逆に、大目標を追求するのと引き換えに追求できなくなった機会について、くよくよ考えることは慎むべきだ。優先的に取り組む課題を決めて、それをチームに周知した後は、新たに浮上するかもしれない機会のいくつかに対してメンバーが「ノー」と言うことを受け入れるべきだ。アンケート調査の回答者の一人は、こう述べている。「実際に起きていないことに関して、エネルギーを費やすことは避けるべきだと思います」。今日の従業員たちは、ただでさえ厳しい状況に置かれている。不要なストレス要因をさらに増やして、従業員を取り巻く状況をいっそう厳しいものにすることは避けたほうがよい。

業務負担が大きすぎる状況を透明化する。ただし、「忙しいこと」を美化してはならない。抜きん出たリーダーは、部下がみずからの課題について同僚たちと意見を交わす場をつくる。それを通じて、活動が重複していたり、矛盾していたりしないか、そして互いに助け合う方法はないかを把握できるようにするのだ。

視界に入らないところで働いている同僚の業務内容を把握することは難しいので、この種の話し合いを頻繁に行うことは、ハイブリッドワークを実践するチームにとってことのほか重要な意味を持つ。しかし、そうした話し合いの際には、膨大な量の業務に忙殺されているメンバーを称賛するのではなく、メンバーの関心を適切な方向に向けさせる方法を見出すことに重きを置くべきだ。

成果を上げるリーダーは、人々の頭脳のパワーを共通の目標に向けさせることに長けている。学生時代に物理学の入門コースで習ったように、熱力学の第1法則によれば、システム内のエネルギーの総量は常に変わらない。そこで、そのエネルギーをどこに向けるかが重要になる。

エネルギーを生み出す

場合によっては、チームのエネルギーが完全に枯渇しているケースもある。相次ぐレイオフを生き延びた人たちはしばしば、疲弊し、情緒面での混乱を経験する。単に同僚というだけでなく友人でもあった人たちとの日々の関わりを奪われることの影響は、それほどまでに大きい。また、ハイブリッドワークやリモートワークの環境は、人々の孤独感を増幅させる。オンライン会議ではたいてい雑談が少なく、親密な雰囲気や信頼関係が育まれにくいためだ。

こうした問題に対処するためには、リーダーがエネルギーを生み出す必要がある。要するに、エネルギーをゼロから生成することが求められる。このアプローチは、本稿で取り上げた3つの方法の中で、最も広く認識されているものかもしれない。これは、コロナ禍の下でリーダーたちが強い関心を示してきたテーマでもある。それでも、筆者らの研究により、リーダーがエネルギーを生み出すために取るべき重要な行動が3つ明らかになっている。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)