-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──前回の記事:コロナ禍を「数十年に一度の出来事」と位置づけてはならない理由(連載第2回)

──第1回はこちら

不安定化し、不確実性が急激に高まる世界

これまで何世紀もの間、世界が変化するスピードも、変化の頻度と複雑性も増大してきた。この潮流は、工業化の時代から情報化の時代へ移行するにつれて、ますます加速した。

変化のスピードと複雑性が高まっていることの実例は、いたるところにある。たとえば、米国特許商標庁が1年間に認めた特許の件数は、1960年から1990年の30年間で2倍に増えた。その後の30年間でその件数はさらに4倍に増加している。こんなデータもある。電話がはじめて登場してから利用者数が5000万人に達するまでに要した年数は75年間。携帯電話の場合、その年数は12年間、アップルのスマートフォンiPhoneの場合は3年間だった。また、2018年のIBMの調査によると、インターネット上に存在するデータの推定90%は、直近2年間に生成されたものだという。

アメリカの代表的な株価指数であるS&P500の構成企業がこの500社リストに入っている期間は、1965年には平均33年だったが、いまはその半分にすぎない。数値で示すことは難しいが、企業の社会的評判を脅かす要素が増加していることは間違いない。ソーシャルメディア、リアルタイムのニュース配信、社員のクチコミ情報サイトなどが普及したためだ。たとえば、有力なクチコミ情報サイトであるグラスドアは、月平均で3200万人のユニークビジター数を誇っている。ここに挙げたような例は、さまざまな場で起きている変化の一部にすぎない。

私たちの周囲で起きる変化が激しくなるのに伴い、私たちを雇い、私たちに必需品を供給し、私たちを統治する組織も変化への努力を強化している。どのような変化の取り組みがおこなわれているかは、業種、セクター、地域によってまちまちだ。しかし、全般的に言うと、変革を目指す活動は30年前に比べてかなり増えている。50年前、組織文化を変えようとする企業はほとんどなかったが、いまではまったく珍しくない。正式な「プロジェクト・マネジメント・オフィス」(PMO)を設ける企業も増加している。

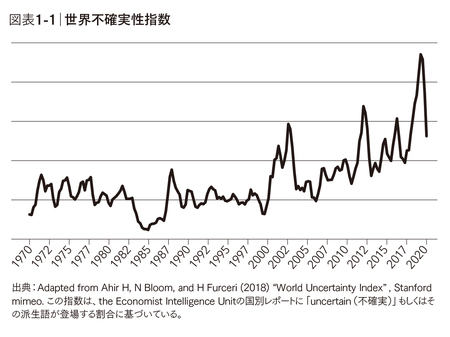

変化のスピードと複雑性が高まっていることと直接関連して、この20年間で不確実性のレベルも急激に上昇している(図表1-1)。変化の複雑性の大きさが不確実性を生み出しているのだ。経済的・政治的な不確実性が高い状況では、競争力を維持し、新しいチャンスを生かすために、どのような取り組みが必要かを判断することがときとして難しい。

問題は、組織内の変化のペースが組織外の変化と不安定化のペースに追いついていないことだ。その影響は、文字どおりあらゆるものに及ぶ。たとえば、以下のようなものが影響を受ける。医療の質と受診のしやすさ。株式相場。地球環境。生活をより便利で、より興味深く、より楽しくできる商品の価格。景気。政府が国民の声に耳を傾ける度合い。貧困。感染症の流行など、医療上の非常事態への対応力。快適で満足感を味わえる人生を送れる人の割合。失われずに済んだはずの命が失われる数。これらはごく一部の例にすぎない。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)