-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

──前回の記事:組織が苦境に陥るのは、頑迷なリーダーや能力不足の人たちが原因なのか(連載第3回)

──第1回はこちら

成熟するにつれて、安定と目先の安全を重んじるメカニズム

人と組織は主として、生き延びるために効率性と安定性を確保することを得意としている。人類がイノベーションをおこない、新しい行動パターンや商品を生み出す能力をもっていないと言うつもりはない。しかし、若い人や若い組織を別にすれば、それは人や組織に備わっている最も強い能力ではない。

人や組織が成熟するにつれて、安定と目先の安全を重んじるメカニズムが強化されていく。そのため、新たな脅威を察知しても、試練を乗り越えるために十分な規模の変化を十分なスピードで実行できない場合が多い。

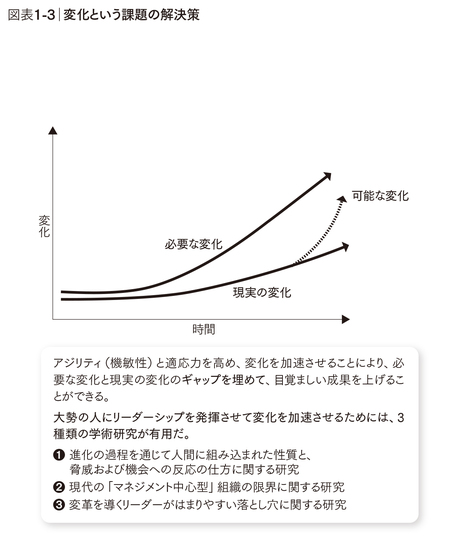

複雑性を増して変化が加速している時代に適した設計をもっていない組織と、とっくに過ぎ去った世界に最適化している人間が組み合わされば、不確実性の高い世界に適したスピードで変化できないケースがどうしても多くなる。そして、否応なく変化を迫られて苦痛に見舞われる人や組織が続出する。問題がつねに表面化するとは限らないが、実現する変化はあまりに小規模で、スピードはあまりに遅い。

これが今日の現実であり、遠くない将来に悲劇が待っているのかもしれない。しかし、この状況を変えることは可能だ。私たちはもっと多くのことを成し遂げられる余地がある。

著者たちは、外部の変化と内部の変化のギャップを狭めたり、なくしたりすることに成功した組織の実例をいくつも目にしてきた。それに成功した企業は、よりよい未来へ跳躍し、多くの人に恩恵をもたらせる。

組織が目覚ましい成功を収めると、少数の傑出したリーダーの功績と思われがちだ。確かに、ひとりの人間が大きな影響を生み出すケースもある。しかし、さまざまな研究と著者たちのコンサルティング経験から言うと、とりわけ大きな成功がもたらされるのは、大勢の人間がリーダーシップを発揮した場合だ。

そのようにリーダーシップの担い手を拡大するうえでは、本書『CHANGE 組織はなぜ変われないのか』第2章で論じる3種類の学術研究が有用に思える(図表1-3)。

ひとつは、脳科学の研究。人間の性質、とくに人が脅威と機会にどのように反応するかに関する研究だ。もうひとつは、組織論とビジネス史の研究。それを通じて、現代の「マネジメント中心型」組織の限界が浮き彫りになり、その限界を乗り越える方法が見えてくる。そして残るひとつは、リーダーシップ論の研究。とりわけ、変革を導くリーダーがしばしばはまる落とし穴に関する研究が役に立つ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)