3種類の研究が意味するもの

以上の3種類の研究を通じて、どうして私たちは変革に苦労するのか、どうしていますぐに行動を起こさないと、それがますます難しくなるのか、そして有効な行動とはどのようなものなのかということが見えてくる。

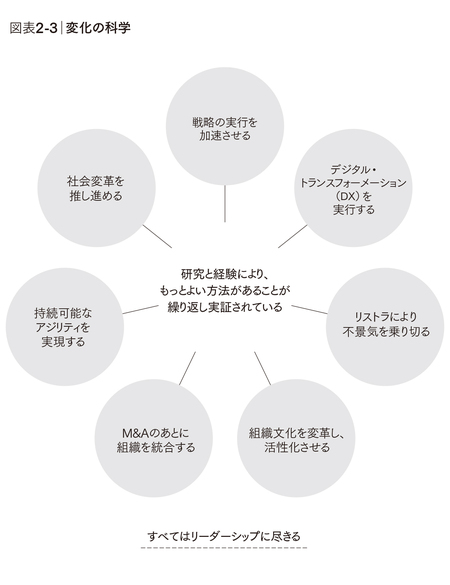

これらの研究から導き出せる変革の原則とプロセスは、あらゆる複雑な変革の課題に当てはまるように思える(図表2-3)。それは、デジタル・IT関連の取り組みであろうと、組織文化に関わる取り組みであろうと、コストの削減(要するにリストラ)に関わる取り組みであろうと、すべての変革に共通する原則なのかもしれない。

しかし、こうした認識が十分に共有されているとは言えない。たとえば、М&Aはデジタル・トランスフォーメーションとはまったく異なる課題とみなされることが多く、リストラはアジリティの向上とは完全に別の問題として扱われる。しかし、これらの活動のすべてに、そしてほかの多くの活動に共通する要素がある。これらはいずれも、変化のスピードが高まり、不安定化する世界を味方につけるために、適応や変革を加速させるための活動なのだ。

本書第3章以降で述べるように(詳しくは書籍『CHANGE 組織はなぜ変われないのか』を参照)、人々がこれらの課題で成功したり苦戦したりする原因は、すべての課題で共通している場合が多い。その原因は、デジタル・テクノロジーやM&Aの才覚やアジリティやリストラの手腕に関わるものというより、変革の原則とプロセス、現代型組織の性格、そして人間の生存チャネルと繁栄チャネルに関わるものである。

さらに第2部では、この図に示したひとつひとつの領域にそれぞれ1章を割く。いずれかの領域にとりわけ関心がある人は、時間が足りなければ、まずその章と第3部の2つの章を読んでも構わない。残りの章をいつ、どのように読むかは、そのあとで考えればいいだろう。

[著者]ジョン・P・コッター、バネッサ・アクタル、ガウラブ・グプタ

[訳者]池村千秋

[内容紹介]

リーダーシップ論、組織行動論の大家、ジョン P. コッター教授、待望の最新刊がついに発売! なぜ、トップの強い思いは伝わらないのか? なぜ、現場の危機感は共有されないのか? 組織変革の成否を左右する「人間の性質」に迫る。

<お買い求めはこちらから>

[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)