なぜビジネスに「役立つ」ことに失敗したのか

ケース1では、CMやWeb広告を増やすことは言わば打ち手であり、解決策であって課題ではないのです。すなわち、育毛剤のシェアを回復させるという問題から、課題設定を飛ばして、いきなり解決策に入り、そのためのデータ分析を行っているのです。料理に例えれば、どんな料理を作りたいかを考えずに、食材と調理器具で調理を進めている感じです。課題とは何かを意識していれば、課題の候補(例えば、認知率、購買意欲、配架率、価格競争力など)を吟味して真の課題を見逃さなかったでしょう。

ケース2では、何が問題であるか考えずに、いきなり「リース寿命を延ばす」という課題に飛びついているのです。そもそもの問題は利益を増やすことです。コピー機のリース寿命を延ばすことは、問題ではなく課題です。料理に例えれば、お客様がどんな料理を欲しているかを考えずに勝手にどんな料理を作るか決めているようなものです。利益を増やすという問題から考えていたら、「中古販売利益も含めた会社全体の利益を最大化するために、中古販売のタイミングを最適化する」という課題設定になっていたでしょう。

この2つのケースを通してお伝えしたいのは、問題と課題の捉え方を間違えてしまうと、どれだけ頑張ってデータ分析をやってもビジネスには役立たないということです。言い換えると、仮説の発見や高精度な予測には成功したのにビジネスに役立たないのは、そもそもの問題の着眼や課題の設定が不適切だったからであり、それに気付かずにデータ分析に着手しても、最初からビジネスに役立たないと決まっているのです。

筆者は、企業からセミナーの依頼を受けることがあります。「統計解析や機械学習は教育している。しかしながら、ビジネス成果が出ない。どうやったら成果を出せるようになるか指導してほしい」という趣旨の依頼です。

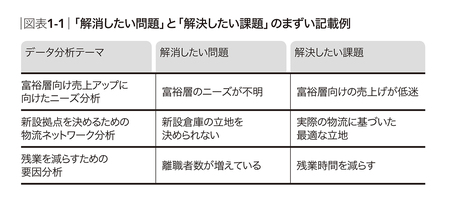

セミナーでは、データ分析をビジネスに役立てる大前提は、適切な問題と課題設定であることを伝えたく、最初に演習をします。まず「あなたが取り組みたいデータ分析のテーマを書いてださい」という事前課題を出します。これは少々、意地悪なお題です。あえて「データ分析のテーマ」という不明瞭なお題にしているのです。そうすると、大半の受講生は、例えば「富裕層向け売上アップに向けたニーズ分析」、「離職者数を抑制するための残業発生の要因分析」、「新設倉庫の最適拠点立地のための物流ネットワーク分析」というように、「***のための***分析」といった形で書いてきます。さすがに「***分析」とだけ答える受講生はほとんどいません。

そして、セミナー初日に、「では、皆さんが事前に提出してくれたデータ分析テーマについて、解消したい問題と、そのために解決したい課題を書いてください」と指示します。すると、約半分の受講生は、うまく記入することができません。

図表1-1は、典型的なまずい記入例を示したものです。1つ目は課題欄に問題を、問題欄に課題を書いてしまっています。2つ目も問題欄に課題を、課題欄に解決策を書いてしまっています。言葉としては問題と課題を書けている受講生も、「その問題設定は本当に正しいですか?」「その課題を解決すれば本当に問題を解消できるのですか?」と詰問すると答えに窮してしまいます。例えば、図表1-1の3行目「残業を減らすための残業の要因分析」についていえば、「離職者数が増えていることは、会社にとって本当に問題なのですか?」「残業時間を減らせば、本当に離職者数を減らせるんですか?」と追求すると答えに窮してしまうのです。

図表1-1

そんなことは会社の上層部が考えることで自分の仕事ではないと思われるかもしれません。でも、現実は、企業の中は間違えた「問題」や「課題」だらけです。それを他人ごとにして、間違っているかもしれない課題の解決に向けてデータ分析をやるなんて空しくないでしょうか? もったいなくないでしょうか?

言葉ばかりだと納得感が得られないと思いますので、さらに3つケースを挙げたいと思います。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)