終身雇用制を変えることは不可能ではない。なぜなら、日本においても外資系企業や中小企業の多くでは人の出入りが活発で、外部から来た人材が即戦力になっているからだ。いま、終身雇用により守られてきた既得権意識を捨てる日が来ている。人事慣行に関していえば、日本は中国以上に共産主義的だ。

いま果たしている役割や貢献よりも、平等さや既得権の方が意味を持つ。その結果、大きな失敗でもしない限り、いまのポジションに居続けることができる。言い換えれば、誰もリスクを取ろうとはしなくなるのだ。新しい環境に適応するために、リスクテイクがますます必要になっていく一方で、終身雇用制はそれを妨げる。

外資系企業では、本人に期待される役割を示した上で、実力との間にギャップがあれば改善を求め、それがなされない場合は降格させるところが多い。それが既得権意識を排し、人の流動化を促す。ただし、それを実行するには現場の管理職に、リーダーシップが求められる。「あんただって何もできていないじゃないか」と言われてひるむようなことでは実行できないのだ。このため、終身雇用から脱却するためには、リーダーの発掘育成と適材適所の配置を断行することが必要になる。

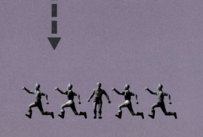

市場における試行錯誤や

実験から勝ち筋を見出す

右肩下がりの時代においては、勝ち筋を見出すことが極めて難しくなる。海外や他業界の成功事例を応用するぐらいでは、なかなか成功パターンを発見できない。市場において実際に試行錯誤してみることでしか、勝ち筋を見出すことはできなくなる。

アメリカにジップカーというカーシェアリングの会社がある。この会社はカーシェアリングという新しいビジネスの勝ちパターンを発見するまでに様々な実験を行った。インターネットを活用した多様なサービスを開発して利便性を向上したり、環境に対する意識の高い人たちを組織化するための様々なイベントを行った。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)