近代日本郵便の父――前島密

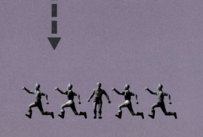

江戸幕府は、日本全体として外国との往来を閉ざすという鎖国の下、幕藩体制が敷かれていたわけですが、この制度は藩単位の自由な往来をも閉ざすものでした。日本の近代化において、まずこの諸藩の間の壁を取り払い、日本全国を自由に行き交う通信制度を実現することが不可欠でした。

明治になっても江戸時代の飛脚制度が存続していましたが、配達の不備も多く料金も高かったことから、全国的な郵便制度の創設を決意し、これを確立したのが、「一円切手」でおなじみの前島密(まえじまひそか・1835~1919)です。

前島密(1835~1919)

前島密(1835~1919)

越後国高田藩(新潟県上越市)の豪農の次男に生まれた前島は、13歳で江戸に出て蘭学と医学を学び、ペリー来航を機に砲術や航海術などを学びます。維新後は新政府に出仕し、駅逓権正(えきていごんのかみ)に就任。イギリスやアメリカで郵便制度を調査し帰国後、東京・京都・大阪間に国営の近代的郵便制度を開始しました。

1872年(明治5)には郵便網を全国に広げ、初めは地域ごとに異なっていた郵便料金を全国均一にしました。また、アメリカと郵便交換条約を結び、外国為替や郵便為替、郵便貯金といった諸制度を開始します。「郵便」や「切手」などの名称を考案したのも前島です。逓信省が設置されると、逓信次官として電話の開設にも尽力しています。

このように前島は、わが国近代郵便のあらゆる制度の確立に尽力したことこら、「近代日本郵便の父」と称さているのです。

租税分野の父――松方正義と神田孝平

明治新政府の下で日田(ひた)県(現大分県)知事に任命された薩摩藩出身の松方正義(1835~1924)は、実績を認められて中央政府入りし、内務卿大久保利通の下で地租改正事業に従事します。

松方正義(1835~1924)

松方正義(1835~1924)

1878年(明治11)、パリ万国博覧会に出席した際、ベルギーなどの財政事情を学んで帰り、「明治十四年の政変」後は大蔵卿となり、当時国家財政を脅かしていた不換紙幣の整理を断行するほか、煙草税や酒造税などの増税や政府予算の圧縮策などの財政政策、またこれらを実行する日本銀行の創設、さらに官営模範工場の払い下げなどによって、財政収支を大幅に改善します。しかし、これらの施策が深刻なデフレーションを招いたため、「松方デフレ」と呼ばれて世論の反感を買うことになります。

松方は、一連の緊縮財政と増税が世論の反感を買うことを承知していました。紙幣整理を行う前、明治天皇に「これしか方法はないが、これをやれば世間は大変不景気になり反対論も出ます。もし、途中で政府の腰が砕けたり、陛下の考えが変わるならやらないほうがいい。やる以上は徹底的にやる必要があるが、約5年の歳月をいただきたい」と報告します。この時明治天皇に「お前の言うとおりにやれ。お前がいいと言うまで黙って見ている」と言われ、着手したといいます。

1881年(明治14)に大蔵卿となってから、内閣制度実施(1885年)後も続けて大蔵大臣を務め、以来1900年(明治33)に大蔵大臣を辞すまで、大蔵卿を含めた大蔵大臣在職期間は、14年半にも及びました。この間、二度、内閣総理大臣として松方内閣を組閣しますが、いずれも大蔵大臣を兼任しています。

「松方財政」を推進して財政基盤を立て直し、わが国の近代的財政金融制度の基礎を確立した松方は、国家財政一筋の生涯を送り、「近代日本租税の父」「近代日本財政の父」と称されています。

その松方が大久保利通と手を携え断行した1873年(明治6)の大改革「地租改正」は、それ以前に土地を所有できなかった農民に土地の所有権を認める進歩的なものでした。すべての土地に「地券」を交付して、地価の3%を地租として納税させる、つまり金銭で納税するという制度です。この近代的制度の先覚者が、美濃国不破郡(現岐阜県不破郡)出身の神田孝平(たかひら・1830~1898)です。

神田は、洋学者として幕府蕃書調所(ばんしょしらべしょ)教授、開成所教授、さらに頭取も務めました。数学に精通し、『経済小学』を翻訳してヨーロッパの経済制度を日本に初めて紹介した屈指の西洋経済学者の彼は、後に兵庫県令も務め、1874年(明治7)には全国に先駆けて兵庫県会を開くなど「天下の三県令」といわれたほどの人物です。

兵庫県令赴任前に文部大輔・江藤新平の下で文部大丞として地租改正に取り組み、1870年(明治3)、「田租改革建議」を建白。これが明治政府の土地および租税政策の理論的な光明となり、それを頼りに政府の地租改正事業が進められたといわれています。

地租改正は、現在の土地システムへ移行させる近代的な制度であり、神田は「近代日本の土地の父」と称されています。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)