文部科学省は、対話促進のためにワークショップを実践する汎用ツールも用意し、現場での運用を促している。大学には、発想や経験や価値観が異なる人々が集うことから、シーズとニーズの新たな結びつきが生まれる可能性が高い。こうして、産学官連携拠点としての大学には、対話を通じた社会デザインによるイノベーション創出の場としての新たな役割が与えられることとなった。

文部科学省がモデルにしているのは、北欧を発祥とするフューチャーセンターである。フューチャーセンターは、未来志向の対話型イノベーション施設で、未来のステークホルダーが集い、組織の壁を超えて対話し、さまざまな課題の解決が行われる場である(注3, 注4)。1996年にスウェーデンの保険会社スカンディア社がバクスホルムに開設して以来、オランダ・デンマーク・イギリス・イタリア等の都市を中心に設立が進んでいる。日本では2007年に富士ゼロックスが初めてフューチャーセンターを開設した。

これまでの大学発イノベーションや産学連携は、特定の取引相手との間で特定の課題を解決することが多かった。それに対して、フューチャーセンターをモデルとしたイノベーション対話促進プログラムは、未来のステークホルダーという不特定多数の参加者を募り、現在ではなく将来の課題を解決するという点で、オープン・イノベーションの新しいタイプといえる。

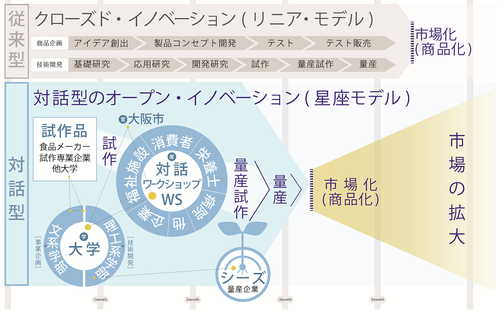

図1は、従来型のクローズド・イノベーションと対話型オープン・イノベーションのモデルを対比したものである。ここでは、前者をリニア・モデル、後者を星座モデルと呼ぶことにする。リニアとはリレーのように事象が順次起こるというイノベーションの見方であり、途中でフィードバックや試行錯誤はありつつも、1つ1つ順番に段階をクリアして進んでいくと考える(注5)。

クローズド・イノベーションと対話型オープン・イノベーションの比較

本連載で紹介したオープン・イノベーションの4類型、すなわちテクノロジー/マーケティングとインバウンド/アウトバウンドの2軸で分類したTI型・TO型・MI型・MO型は、技術とマーケティングのいずれかに焦点を当て、知識が内向きに流れるか、外向きに流れるかで整理した。つまり、図1のクローズド・イノベーション(リニア・モデル)の部分がオープン化するイメージである。

一方、星座モデルの対話型オープン・イノベーションは、リニア型ではなくネットワーク型を特徴とし、ワークショップで大学・企業・消費者・その他のさまざまな現在と未来の利害関係者を巻き込んで、オープンに対話が行われる。では次に、実際にどのように対話型のオープン・イノベーションが実現できるのか、私自身の実践経験に基づいて説明していこう。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)