精神的な下支えとしてのコミュニティ

「相似形を見つける力」も「葛藤に負けた悔しさを認識して向き合う力」も、一朝一夕に身に付くものではない。

また、成果に結びつくまでの時間軸にはそもそも個人差・環境差が大きい。挑戦をし続けたEさんの事例でも、実際に新商品を世に出すという成果を出すまでに、留職から5年以上かかっている。

「自分事化」は不安・恐怖との葛藤を伴う。その葛藤を乗り越えるかどうかは最終的には自分自身だ。

だからこそ、葛藤に打ち克つためのエネルギーとモチベーションをチャージできたり、留職の環境と現在の自分の環境の相似形のヒントが見つけられたり、葛藤に負けた悔しさを認識し向き合い続ける機会が得られたりする場所が、継続して存在し続けていることが重要である。

そのためのインフラとして着目したいのが「コミュニティ」である。例えばEさんは、同じく留職プログラムに参加した自社のアラムナイコミュニティをはじめ、社内外に志を共有する社内外コミュニティを複数持っていた。そこからの応援と刺激が、挑戦を続けるための原動力として大きかったと本人が振り返っている。

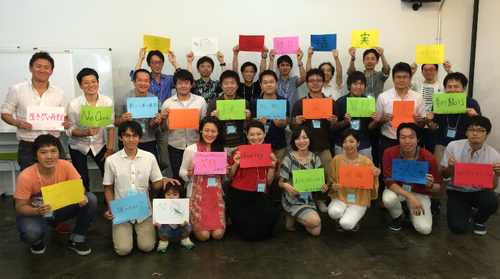

クロスフィールズでは、留職者アラムナイの同窓イベントを定期的に開催してアラムナイのコミュニティ化を推進している。

コミュニティを運営してきて感じるのは、それが成功体験であれ失敗体験であれ、プログラム中の原体験が似通っている人同士は非常に共感度が高く、相互に影響を与えやすいということだ。

例えばアラムナイコミュニティの中でも、二段ロケット型の人からストラグル型の人が刺激を受ける、晩成型の人から未発型の人が刺激を受ける、そんな機会を作っていくことにも今後取り組んでいきたい。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)