私たちの研究では、専門サービス企業、金融機関、医療機関など、何十社もの企業におけるコラボレーションと財務成績の関係について10年間のデータを集めた。一部の調査対象者への聞き取り調査では、危機のときにどのように業務を処理しているのかも尋ねた。

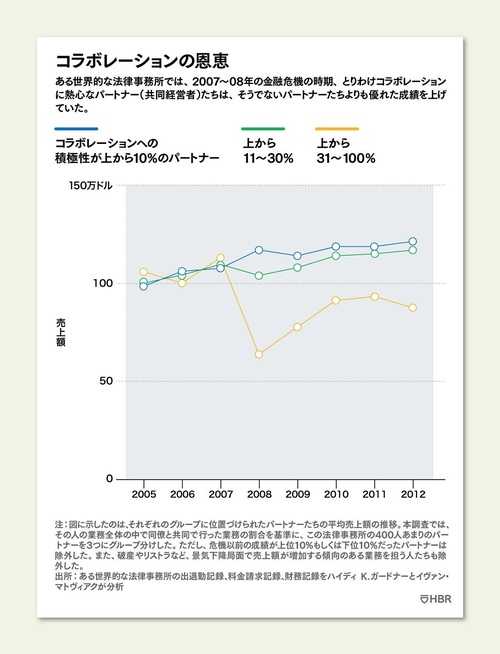

すると、コラボレーションへの積極性の度合いは人それぞれだった。次の図は、ある法律事務所での調査結果をまとめたものだ。ここの示した結果は、私たちの研究での調査対象企業では典型的なものと言える。

プロジェクトに関する記録と財務データベースを調べると、この法律事務所のパートナー(共同経営者)たちが危機前・危機中・危機後にどのように働き、一人ひとりがどのような成績を上げたのかが見えてきた。

極端なケースにより分析結果が左右されることを避けるために、元々の成績が著しく良好、もしくは悪い人物、そして、破産やリストラなど、景気下降局面で売上額が増加する傾向のある業務を担う人物は、調査対象から除外した。すると、残ったのは400人あまり。その人の業務全体の中で同僚と共同で行った割合を基準に、この人たちをグループ分けした。そのうえで、それぞれのグループについて売上額の推移を調べた。

その結果は歴然としていた。最もコラボレーションに積極的だったグループ(コラボレーションへの積極性が上から10%)は、危機の時期に成績を伸ばし、その後も好成績を維持していた(図の青色の線)。コラボレーションへの積極性が中程度のグループ(上から11~30%)は、危機の時期に若干成績が下落したが、1年以内に成績が回復し始めた(緑色の線)。

一方、コラボレーションへの積極性が下位のグループ(上から31~100%)は、危機に見舞われたときに、身を固くして、同僚とのコラボレーションを大幅に減らした。自分の顧客を奪われないよう警戒し、仕事を抱え込む傾向が見られたのだ。このグループの売上額は危機の時期に縮小し、危機が終わって5年経った時点でも回復していない(黄色の線)。私たちの研究によれば、同様のパターンは法律事務所以外の組織でもしばしば見られた。

なぜ、この法律事務所のパートナーたちはこのような行動を取ったのか。

危機により不確実性とストレスが高まる中、コラボレーション志向の強い人は、みずからのアプローチにいっそう磨きをかけることにより、ビジネスを拡大させ、業務を遂行しようとしていた。業務機能や業種の垣根を越えて人的ネットワークを広げ、互いに助け合う同僚の数を増やしていった。ほかの人の仕事にも積極的に協力する姿勢が見られた。

このタイプの人たちは、プレッシャーが高まる中で、信頼できる同僚たちと協力し合うことにより、新しいチャンスを見出し、それを追求していったと述べている。たとえ個々のプロジェクトで自分が得られる栄誉が小さくなっても、そのような行動を取っていた。

その結果として、さまざまな顧客やプロジェクトと関わることになった。そうすることで、多くの異なるタイプの機会に分散投資することができた。野球にたとえて言えば、ホームランだけを狙うのではなく、より多くの打席に立ち、必要に応じてさまざまなポジションを守っていたのである。

一方、自分のことしか考えず、コラボレーションに積極的でない人たちは、まったく異なるアプローチで行動していた。言ってみれば、自分が担当するプロジェクトの周囲に高い城壁を張り巡らせて、同僚たちを遠ざけ、自分の手がけるビジネスと顧客を独占し、仕事を抱え込んでいたのである。

こうした自己中心的な行動の結果、この人たちの人的ネットワークは縮小してしまった。すでに存在する機会に招き入れてくれたり、新しい機会を見つけてくれたりする「仲間」はいなくなった。

たとえば、ある医学研究機関では、研究助成金の流入が枯渇し始めると、単独行動志向の強い人たちはとりわけ大きなダメージを被った。多様な研究活動に関わっていないせいで、十分な研究予算を確保できなくなったのだ。

この研究結果から導き出せる結論は明らかだ。危機のときにどのくらいコラボレーションを実践できるかは、企業と個人が成功できるかどうかにきわめて大きな影響を及ぼすのである。

以下では、リーダーがコラボレーションを促進するために取るべき行動について論じたい。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)