デジタル専門人材×事業部門の関係性をいかに活性化するか

中林氏は、事業戦略とデータ戦略を進めていくうえで、どのような組織づくりを心がけたのだろうか。

「データ・ドリブン経営を推進するために、社内で不足していたデジタル専門人材の採用を積極的に行いました。

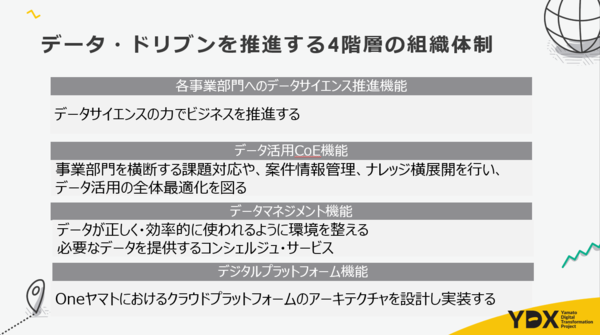

そしてデータ・ドリブン経営を推進する4階層の組織体制を構築しました。まずは1階層部分でデータ基盤の構築を行い、その上層の2階層部分では散在しがちであるデータが正しく使われるようにデータマネジメントの機能を持たせています。さらに、3階層部分では、CoE(Center of Exellence)チームが全社横断的なデータ活用の支援や推進を担っています。最上層では、事業部門ごとにデータサイエンティストを配置し、ビジネスの課題解決を推進しています」(中林氏)

新たに組織された「デジタル専門の人材」と、ビジネスを担っている「事業部門の人材」の連携がうまく進まないことに頭を悩ませる企業も多い。それに対して、ヤマト運輸はどのように対処したのか。

前述したDHBRの中林氏の論考でも紹介している、データサイエンティストを事業部門へ配置し、機能的に人を混ぜ合わせる取り組みを行っている。

「事業部門内にデータサイエンティストを配置し、その中で活動をしてもらっています。デジタル専門人材は新しく外部から採用したメンバーが多いため、事業部門のメンバーとコミュニケーションが取りやすい環境を構築しています。物理的な距離が近ければデータに関する直接の依頼も受けることができ、徐々に事業部門内でもデータ活用の理解が浸透、高度化していきます」(中林氏)

デジタル専門人材に求められる力とは

中林氏は、データ・ドリブン経営には「過去データの分析」「リアルタイムデータの可視化」「未来予測のモデリング」の3段階があり、どの段階にいるかで成熟度が分かる、と語る。事業部門にいるデジタル専門人材は、この過程をステップアップしていくうえで、とても心強い存在といえるだろう。

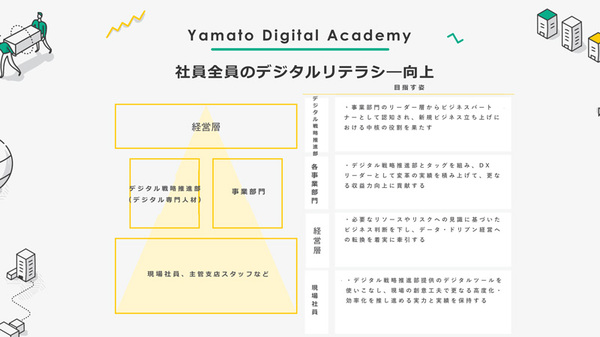

「デジタル専門人材と事業部門ではデータに対する理解度が異なります。事業部門のリクエストに応えていくことは、事業部門のデータに対する理解度を上げていくことにもつながっていくと考えています。デジタル専門人材だけのデータの理解度が高くても、成果は出せません。そのため、ビジネスを生み出す事業部門や社員全員のデジタルリテラシーの向上を目的に教育プログラム『Yamato Digital Academy(ヤマトデジタルアカデミー)』を開始しました」(中林氏)

最後に、中林氏は筑波大学客員教授としてビッグデータ分析に関する授業を行う立場から、デジタル専門人材の役割についてどのように考えているのか、尋ねた。

「事業部門が抱えている問題をヒアリングし、課題を設定できることが重要であると考えています。問題を十分に理解したうえで必要なデータ収集や分析を行い、適切な手法を提示し、試行錯誤を繰り返すことが課題解決に繋がり、新しいサービスや価値創出に貢献できると思います。

私はこれをよく『料理』に例えています。デジタル専門人材はシェフであり、お客様は事業部門、ビック・データは膨大な量・種類の食材、Pythonなどは調理器具です。シェフは『お客様が何を食べたいか』をヒアリングし、そのオーダーに対するレシピを作成します。そのレシピに必要な食材と調理器具を調達し、料理を提供します。ここで最も大切なのは、『お客様が何を食べたいか』であり、これを企業で表現すると『事業部門は何をしたいのか』です。

このように基礎的、応用的な知識の学習はもちろん重要ですが、デジタル専門人材には、ビジネスで実践する力や素養が求められると思います」(中林氏)

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)