リモートワーク成功に向けては日本企業の構造的課題へのチャレンジが必要

植野 数年前に、リモートワークでハイパフォーマンスを実現している組織の特徴について調査したことがあります。そこで分かったのは「職務の明確化」と「業務標準化に基づくマネジメント」が極めて重要ということです。求められる成果や裁量・権限が明確だからこそ、ある一定の柔軟性・自由度を持った働き方が可能になるわけです。また、お互いの動きが見えないリモートワークだからこそ、共通の標準化された工程管理・ステージ管理によるマネジメントも必要です。実は、こうした企業では女性のパフォーマンスが高いのも共通点です。

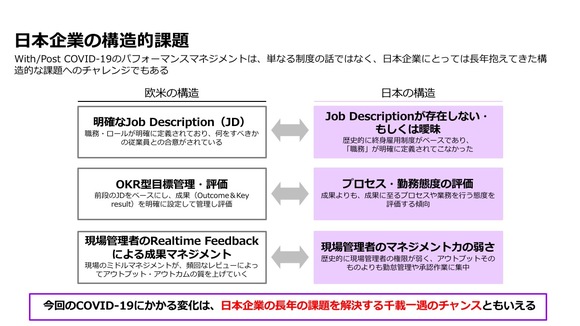

対して、リモートワークがうまくいかない企業についてその原因をひも解くと、単なる制度の問題ではなく、日本企業が長年抱えてきた3つの構造的な課題に突き当たります。

1つは、職務記述書(ジョブディスクリプション)が存在しない、もしくは曖昧なこと。日本では終身雇用制度がベースで、職務が明確に定義されてこなかったため、自分の役割が何で、何にコミットすれば報酬に反映されるのかがはっきりしていません。

2つ目は、成果よりも、成果に至るプロセスや業務執行態度を評価する傾向があることです。欧米では、ジョブディスクリプションをベースにし、OKRを明確に設定し、マネジメントと評価を行っています。

最後は、現場管理者のマネジメント力の弱さです。欧米では、管理者が部下の給料や雇用に関する一定の決定権限を持っていて、部下のパフォーマンスが自身の評価にも大きく関わってきます。そうすると当然、管理者は部下のパフォーマンスを上げるためにサポートや能力開発にも力を入れるようになるわけです。しかし、日本の場合は歴史的に、部下の成果を高めるための管理者のインセンティブや権限を拡大する動きが進んできませんでした。そのため、成果よりも勤怠や承認といった管理に目が向きがちです。

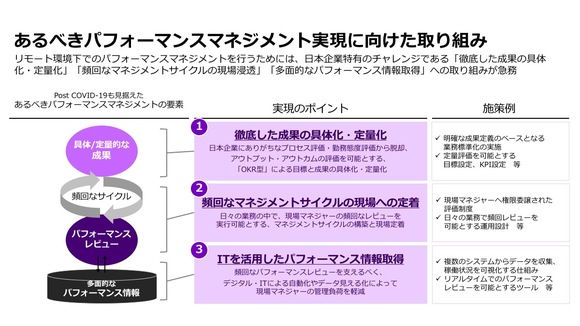

リモート環境下で適切なパフォーマンスマネジメントを行うためには、「徹底した成果の具体化・定量化」「頻回なマネジメントサイクルの現場への定着」、それらを支える「ITを活用したパフォーマンス情報取得」への取り組みが不可欠です。

堀江 言い換えれば、目的やパフォーマンスが明確になるOKR型人材マネジメントの導入によって、日本企業が長年抱えてきた課題を解決することも可能になるといえます。