リモートファースト企業は

どのようにコミュニケーションを行っているか

今後ハイブリッドワークへ移行するにあたっては、リモートワークによって起きた、弱いつながりの減少を克服する必要がある。その点で、リモートワークを中心にした組織体制やワークスタイルを構築しているリモートファースト企業の調査や学術研究は、将来的に多くの企業がハイブリッドワークを成功させるための道しるべとなるだろう。

現在ではまだ少数派といえるリモートファースト企業は、長年にわたってコラボレーションに関する課題に取り組んできた。たとえば、Twitter、Quara、Shopify、Spotify、Automattic、Yahoo Japanなどがこれに該当する。

筆者(三浦)がCEOを務めるLaboratikもその一つであり、会社が始動した2016年から、日本、オランダ、マレーシアなど数カ国に在住するメンバーが集いつつ、リモートファーストによる組織運営を行っている。

これらの企業では、メンバーが異なるタイムゾーンで働き、仕事のスケジュール調整の難しさから、顔を合わせてコミュニケーションを取ることが難しい。そのため、こうした環境下でもほかのチームメンバーなどとの弱いつながりを発展させ、結束力を高める戦略を新たに開発しなければならなかった。多くの企業がリモートワークを取り入れたハイブリッドワーク戦略に移行する中では、コラボレーションの方法論を示したこれらの企業の経験を参考にすることは理にかなっている。

そこで、筆者(三浦)がCEOを務めるLaboratikと早稲田大学の村瀬俊朗研究室が共同で行った研究では、リモートファースト企業(レバレジーズメディカルケア社)のオフィスワーカー191人(男性88人、女性103人)を対象に、2019年5月から8月までにSlack上でやり取りされた、100万メッセージ以上を収集。そのうえで、チャットでの行動と業績との関連性を検証した。

分析を行ったのは、以下で挙げた単純なコミュニケーション量に対してであり、具体的な内容については対象としていない。

・やり取りを行ったチームメンバーの数(他チーム含む)とチャット数

・やり取りを行ったチームリーダーの数(他チーム含む)とチャット数

・チームリーダーがやり取りしたほかのチームリーダー、部長の数とチャット数

以下では、Laboratikと村瀬研究室による共同研究の結果と分析から見えてきた、リモートワーク下でも業績を向上させるコミュニケーション方法について紹介したい。

業績向上につながる3つのコミュニケーション方法

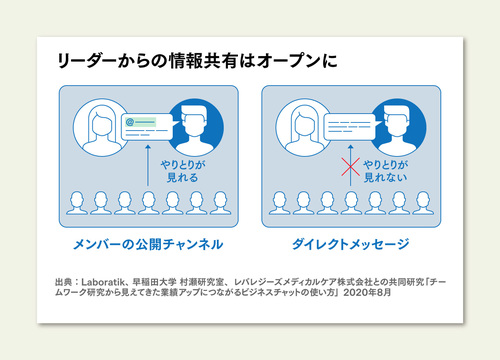

1.リーダーからの情報共有はオープンに

Laboratikと早稲田大学村瀬俊朗研究室の共同研究によってまずわかったのが、よいことも悪いことも含めて、より頻繁に、より広く情報を共有するリーダーやマネジャーは、組織によい成果をもたらすということだ。

調査対象となったレバレジーズメディカルケア社においては、部長が自分の部下のチームリーダーとSlack上でチャットツールを活用した会話を心がけた結果、そのチャットに参加するメンバー全員の業績が向上。オープンチャットでリーダーに話しかける部長の数が1人増えるごとに、メンバーの業績が1.18ポイント向上する結果となった。

知識や情報の共有は、チームが自分たちの状況やリーダーの考えをより効果的に理解するのに役立つのはもちろんだが、リモート環境ではリーダーからの情報共有の重要性はより高まる。

リアルな職場であれば、視覚や聴覚を通じてリーダーの発言や行動を受動的に観察することで、その考え方を理解しやすい。その一方、リモート環境ではそうしたことが物理的に難しい。特にチャットのダイレクトメッセージでやり取りが行われる場合は、当事者以外のほかのメンバーはその情報に触れることができず、チーム全体での情報共有が遮断される。

特にハイブリッドワーク時には、「共有認知(Shared cognition)」の形成が一層重要となる。業務における共有認知とは、チームやプロジェクトの目的やゴール、メンバーの責任、役割分担、進捗状況など、チームがスムーズに協働するために必要な情報が見える化され、メンバー同士が明確に把握している状態を指す。

情報のオープン化はチーム内での共有認知を促進し、メンバーは上司からの明確な指示がなくても、周りの情報をもとに自分で判断して、自律的に行動できるようになる。さらに、問題やミスが生じた場合、リーダーが率先してオープンに共有するならば、それらは迅速に共有され、メンバーが学習し、すぐさま修正が行われていく。

チームの「共有認知」が発達すると、打ち合わせや会話がなくとも業務の連携やフォローを適切に行えるようになり、チームワークがスムーズになる。反対に、共有認知が未発達の場合、役割分担や業務の優先順位がチームで不明瞭であるため、メンバーたちはどのように連携をすればよいかわからず、チームの力を発揮することができない。チームが離れて業務を行うハイブリッドワーク下においては、さらに重要性が高まる要素といえる。

この共有認知の効果については、米国のチームワーク研究者であるJ.マシューらによって2000年に記された「共有メンタルモデル理論(Shared Mental Model)」に関する論文[注]に示されていることと同義である。

チームワーク理論では、関係者が多く、複雑性の高い業務を成功に導くために、チーム内で共通のメンタルモデル(物事の見方や行動を決める際の前提となるイメージ)を持つことが重要だと考えられている。このことを「共有メンタルモデル(Shared Mental Models)」と呼ぶ。これはチームで共有されている知識構造であり、かつチームが迅速かつ効率的に戦略に適応できるようにするための基盤で、ハイパフォーマンスチームを作るうえで不可欠といわれる。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)