ボワーズらは、共通のミッションや目標に向かって、相互依存的に協働する2人以上の人間の集合体であるチームメンバーのメンタルモデルが、チーム関連のプロセスや行動、パフォーマンスに与える影響について研究を行った。

ボワーズらの研究で行われた実験では、まずペンシルバニア州立大学で心理学の授業を受けている18歳から29歳の男子52名、女子60名の学部生を、無作為に56の2人組のチームに無作為に割り当てた。そしてF-16戦闘機の固定式シミュレーションプログラムをコンピュータで作成し、上記2チームの習熟度を比較。プログラムにおける各チームの技術理解度や習熟度、コミュニケーションのとり方、個々の能力や性格などをサーベイで分析した。

その結果、コミュニケーションの頻度が、さまざまなタスクにおけるパフォーマンスの向上と関連していることがわかった。実際に、シミュレーションプログラムでは、コミュニケーション頻度の高い乗組員が、コミュニケーション頻度の低い乗組員よりも成績がよかった。つまり、チームのコミュニケーションは、メンバー間でメンタルモデルを促進し、チームパフォーマンスにプラスの効果をもたらしている。

チームメンバーの知識構造の類似性がチームのプロセスやパフォーマンスに相関していることから、その質を予測することも可能になる。メンタルモデルの数値が高い場合、チームのプロセスを改善し、それによってパフォーマンスを向上させることがわかった。これは、チームメイトとのメンタルモデルの共有性を高める努力が、チームのパフォーマンスや業績、有効性を高めることにつながる可能性を示唆している。

また、チームの各メンバーが不安や恐れ、心配を抱かず、気兼ねなく発言したり、自分の能力を発揮できたりする状態、つまり「心理的安全性(Psychological safety)」も「共有認知」と並んでハイブリッドワーク時には重要な要素だ。心理的安全性が高く、問題やミスをオープンに共有することがよしとされる職場環境では、メンバーはたとえ心配事があったとしても安心して相談しやすくなる。そのため、リモートワークに伴う孤立やバーンアウトの抑制にもつながる。

普段からリーダーがオープンな情報共有を行っていれば、チーム内で共有認知や心理的安全性が形成されやすく、これによってチームと個人のパフォーマンス両方が向上すると考えられる。

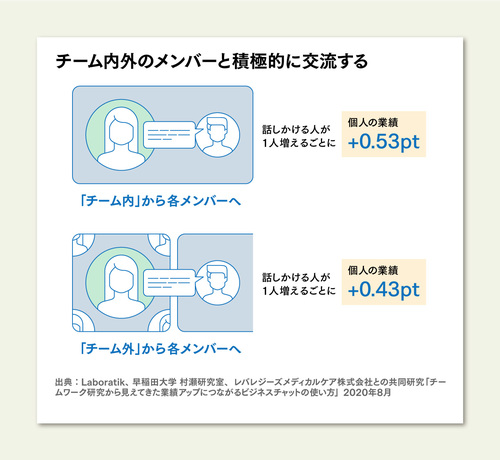

2.チーム内外のメンバーと積極的に交流する

今回の共同研究では、チーム内外のメンバー間のコミュニケーション量が増えることで、それらメンバーの業績向上にもつながることが確認された。

たとえば、「チーム内」から各メンバーに対して話しかける人が1人増えるごとに、個人の業績が0.53ポイント向上した。要因としては、仕事の進め方やゴールについての相互理解が深まることで、チームの連携が高まるためと考えられる。

また、「チーム外」から各メンバーに対して話しかける人が1人増えるごとに、個人の業績が0.43ポイント高まった。これは、ほかのチームからの情報提供は密接なナレッジ共有の助けになったり、新しい考え方や観点を与えたりするため、それが業績に影響を与えると推定される。

これらからも、チーム内外でのコミュニケーション量や流動性を最大化させると同時に、チーム外のメンバーとの関係性を築き、積極的なコラボレーションが行われるような仕組みを作ることは、業績向上のためにも欠かすことができないことがわかる。

ハイブリッドワークにおいて、チーム内外のメンバーとのコラボレーションを増やすためには、下記のような工夫が効果的だ。

(1)コラボレーションツールの統一

特に規模が大きい組織では、社内で使っている組織やチーム内のコミュニケーションや情報共有をサポートするコラボレーションツールが各部門の意向によって異なるケースがある。それぞれで使うツールが異なってしまうと、ツールの切り替えに時間がかかったり、過去の会話が蓄積されたりせず、コラボレーションが円滑に進まない。そうならないためにも、コラボレーションツールを統一し、やり取りの土台を固める必要がある。

(2)チーム横断のチャンネルを設定

チーム内ではメンバーが同じ前提や考え方にのっとっているため、目新しい情報は発信されにくい。そこに風穴を開ける方法として、チームを横断したチャンネル、つまりチャットツールにおいてつながっている人全員に向けて発信する場などを設けることが有効だ。プロジェクトやトピックごとのオープンチャンネルをいくつか作り、上司を入れることはもちろん、プロジェクトに関係ないメンバーも入れることで、チーム間をまたいだ横のつながりを形成できる。

従業員が自分の業務に直接関係する情報だけでなく、自分が関心を持っている組織内の別のプロジェクトや、仕事とは関係のない話題や趣味などの関心事について話すためのチャンネルの活用は、情報の流動性を高めるうえでも効果が高い。

他チームから提供される情報は、密接な知識の共有に役立ち、新しいアイデアや視点を与え、それがパフォーマンスに影響を与える。そうしたコミュニケーションが大人数になるほど、とても大きな意味を持つ。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)