-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

ERMをいまこそ見直すべき

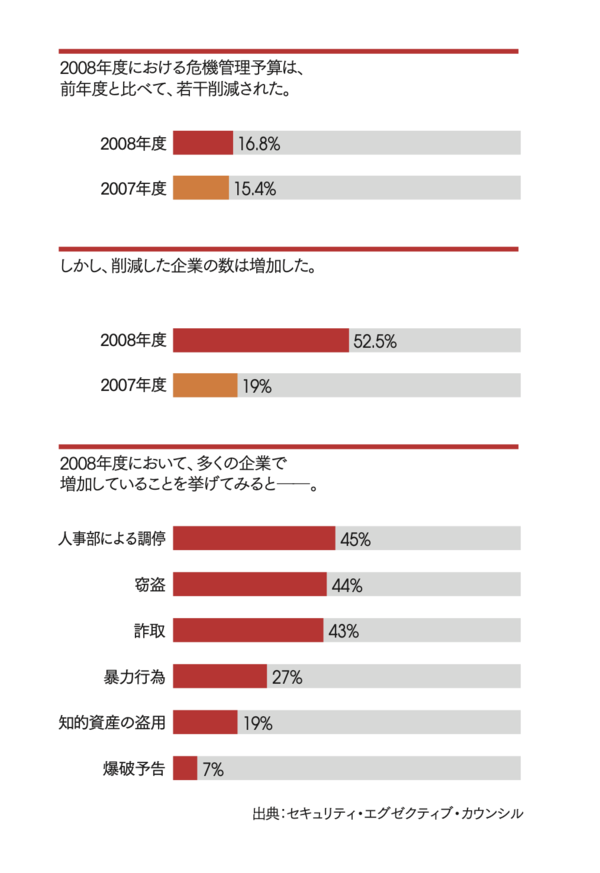

不況になってからというもの、エンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)の環境が大きく変化している。ただし、上昇しているリスクばかりではなく、低下しているリスクもある。しかし、このような変化を考慮することなく、危機管理予算は例外なく削減されている。

ERM担当役員は、より多くの責任を、より少ない予算で果たさなければならないばかりか、このようなリスクの変化を正しく理解し、最優先課題にきちんと対処できるよう、社内をリードしなければならない。

このことだけを考えても、ERMを包括的に検討することは、不況対策における喫緊の課題の一つであることがわかるだろう。

ERMの最終目的は、組織全体にわたってリスクの閾値(しきいち)の変化を追跡し、定量化し、分析することである。そしてERM担当部門は、社員とその他のステークホルダー、設備などの有形資産、また評判やブランドを含めた無形資産について、そのリスクを低下させる責任を負っている。

内部犯罪

会社が人員削減やその他のコスト削減などの手段に訴えるようになると、社員の不満が募り、いわゆる「内部犯罪」が増える。

過去の例を見る限り、企業が被った経済的損失の大半が、この内部犯罪が原因である。主に、窃盗や詐取といった不正行為、知財保護規定違反などが挙げられる。

【解決策】

透明性を確保し、噂を鎮め、オープンな対話に努めることで、社内の不満を緩和する。社員を味方につけることが何より重要である。危険の種には、たえず警戒しなければならない。

情報漏えいリスク

機密情報は危険にさらされている。たとえば、USBメモリーを使えば、社員は簡単に情報を盗むことができる。人員削減の実施によって、あるいはそのような噂が広まるだけでも、データ流出が増加する。

【解決策】

データの不正流用を禁じる方針を、いま一度社内に伝える。また、データ・ストレージ機器を勝手にPCに外づけできないようにしたり、重たい添付書類のついたメールの送信にはフィルターをかけたり、添付書類そのものを禁止しているIT部門もある。

異常行動

うつや精神的動揺の兆し、怒りや攻撃性の表出、時には職場での激しい暴力行為などから、業務妨害の火種を察知し、警戒しなければならない。ちなみに、回答者の27%以上が「社内暴力が増加した」と答えている。

【解決策】

暴力行為へとエスカレートする前触れと思われる行動を特定し、早期に介入する。

商品の保護

好不況にかかわらず、消費者は、「高級品がほしい」と思っている。そこで、市場はこのような需要を満たす方法を見つけ出す。消費財メーカーは、横流しや偽物の増加に直面することだろう。また小売店では、プロの窃盗団による万引きが急増するであろう。

【解決策】

オークション・サイトの「バーゲン品」に着目する。偽物か盗品の可能性が高い。盗難防止対策の手を緩めてはならない。

最弱部分の影響

景気が後退すると、中小企業もコスト削減のプレッシャーにさらされる。「フォーチュン500」に名を連ねる大企業は、「フォーチュン5万」、すなわちサプライヤー、顧客、アウトソーサーといった中小企業の危機管理レベルの低下についても注意を払う必要がある。

ビジネス生態系では、脆弱性が自然と全体で共有されてしまうため、サプライチェーンの最も弱い部分が自分たちにはね返ってくる。

【解決策】

社外の危機対応力についても調査してみよう。

コスト削減のチャンス

危機対策には、経済の状況に応じて強化すべき部分と削減すべき部分がある。少ない予算で多くを得られる方法について、いくつか挙げてみたい。

・社員保護対策の予算を削減する。海外出張が減れば、「リスクにさらされる社員」も減るからである。ただし多国籍企業は、不況によって暴動が起きやすく、危険度がさらに高まる地域があることに注意しなければならない。

・採用前の経歴調査については、以前ほど細かくやらなくてもよいだろう。採用減や一時停止のため、その必要性が減るからだ。しかし不況時には、経歴詐称、外からではわからない違法薬物の乱用、金銭トラブルなどが増える。

・不況対策の一環として請負業者やアウトソーサーを増やすことを検討しているならば、自社の顧客にサービスを提供させる場合には、これらの業者の実績についてリポートを要求すべきである。

・特定の仕事を自動化する。たとえば、玄関に警備員を配置する代わりに、電子パスを導入する。このようなプロジェクトへの設備投資は節税効果があり、長い目で見れば営業費用の削減にもつながる。またベンダーも、技術やサービスを売り込むために手頃な価格を提示してくる。

・危機管理担当部門は、危機対策プログラムに資金援助してくれる社内顧客を探し、これら社内顧客のためにそれを運営する。

関 美和/訳

(HBR 2009年7-8月号より、DHBR 2009年11月号より)

Security Alert

(C)2009 Harvard Business School Publishing Corporation.