-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

競争は「産業構造」に支配される

マイケル E. ポーターの競争戦略は、寡占が生み出される現実のメカニズムを明らかにしたともいえる。つまり、市場においてなぜ優勝劣敗が生じるのか、その理由を解き明かし、どうすれば勝ち組(寡占を形成するメンバー)に回れるのかを示したのである(囲み「SCPモデル:ポーター競争戦略の出発点」を参照)。

SCPモデル:ポーター競争戦略の出発点

ポーターの競争戦略は、不完全競争の下にある産業(や市場)では寡占が起こり、その結果、企業間に優劣が生じるという考え方に立つ「産業組織論」の「SCP(structure-conduct-performance)モデル」を援用したものである。

このSCPモデルは、1930年代から50年代において活躍した「ハーバード学派」と呼ばれる研究者たちの分析フレームワークである。一般には、59年に刊行されたジョー S. ベインの『産業組織論[注]』において体系化されたといわれている。

その名のとおり、次の3つの視点から、産業や市場、あるいは企業の効率性について分析するフレームワークである。

(1)市場構造(structure):購買者の数、産業内で競合する企業の数、製品の同質性(あるいは差別性)、参入および撤退のコスト(すなわち難易度)、市場の集中度など

(2)市場行動(conduct):生産、価格政策、R&D、投資、マーケティング、販促や営業など、需給や競合の状況を考慮して、当該企業が下す意思決定とその行動

(3)市場成果(performance):生産効率、資源配分の効率、雇用水準、技術進歩のスピード収益性など

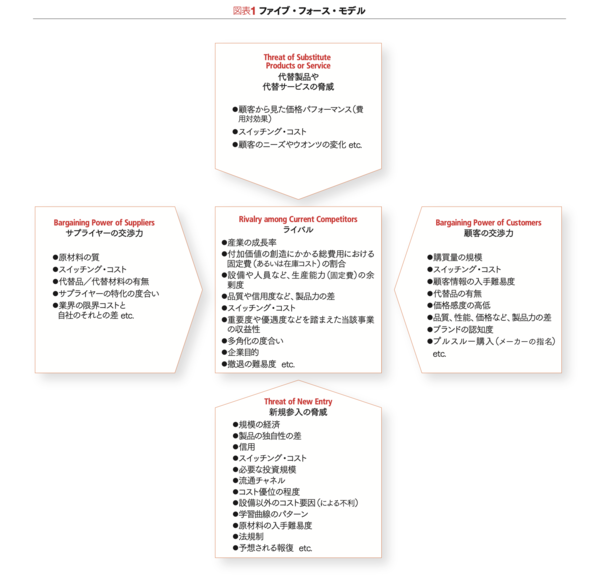

表現こそ異なれど、市場構造は「ファイブ・フォース・モデル」の要素とほぼ重なり、また市場行動は「バリューチェーン」にほかならない。

【注】

Joe S. Bain, Industrial Organization, John Wiley & Sons, 1959. 邦訳は1970年、丸善より。

このポーター競争戦略の核となるのが「ファイブ・フォース・モデル」というフレームワークである(なおここでは、もう一つの核である「バリューチェーン」については触れない)。

このモデルは、事業の収益性は、その業界の魅力度に左右される、したがって業界の魅力度を決定する要因を明らかにすれば、競争優位を得るための行動が導き出されるという前提に立っている。そして彼は、最終的に「新規参入者」「ライバル」「顧客の交渉力」「サプライヤーの交渉力」「代替品」という5つの要因が業界の魅力度を左右すると定義した(図表1「ファイブ・フォース・モデル」を参照)。

応用例(1)

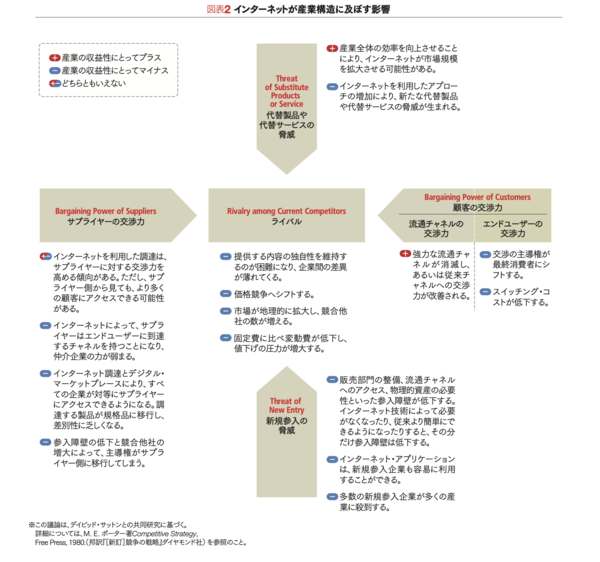

ポーターは、インターネットの登場によって、これまでの競争ルールや収益モデルが通用しなくなるという論調に対して、2001年、HBR誌に「戦略の本質は変わらない」という論文を寄稿し、インターネットはイネーブリング技術であるが、あくまで補完的なものであり、この新技術によって戦略は不要になるどころか、ますます重要性を帯びると喝破した。そして、ファイブ・フォース・モデルによって、インターネットがもたらす影響について分析した(図表2「インターネットが産業構造に及ぼす影響」を参照)。

応用例(2)

企業と社会は本来、相互依存関係にあるにもかかわらず、対立するものとしてとらえているがために、これまでのCSR(企業の社会的責任)活動はあるべき姿を見失い、可もなく不可もない内容に終始しているという問題意識の下、ポーターは2005年、「競争優位のCSR戦略」という論文を発表する。