-

Xでシェア

-

Facebookでシェア

-

LINEでシェア

-

LinkedInでシェア

-

記事をクリップ

-

記事を印刷

-

PDFをダウンロード

青い海と赤い海の違い

ブルー・オーシャン戦略には、とかく誤解がつきまとう。単なる「ネーミングの勝利」と揶揄する声は論外としても、過当競争を抜け出し、市場リーダーの地位を獲得した成功例について、後知恵として語っているにすぎないという意見はいまなお多い。

しかしブルー・オーシャン戦略の論理は、これまでの戦略フレームワーク、すなわちレッド・オーシャン戦略の前提とは明らかに異なる。

(1)競争しない

提唱者であるW. チャン・キムとレネ A. モボルニュは、「青い海とは、まだ存在しない市場を象徴している。すなわち、知られざるマーケット・スペースであり、手垢のついていない市場である」と言う。

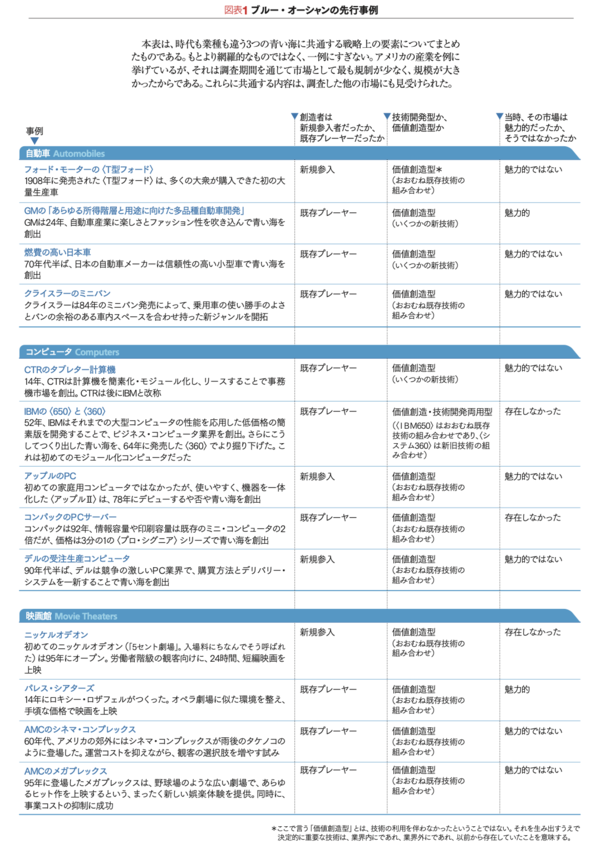

2人がブルー・オーシャンの例として挙げている〈T型フォード〉やゼネラルモーターズの所得別ブランド、IBMの〈システム360〉や〈アップル2〉、コンパック、デルなど、既存の競合製品と「似ているけれども、ちょっと違う」例を見る限り──しかも業界の黎明期における事例が多いため──いまさら感が湧いてくるのも無理はない(図表1「ブルー・オーシャンの先行事例」を参照)。

とはいえ、いずれも──当の企業が意識していたかどうかはともかく──「競争から(一時的に)逃れた」例であることは間違いない。

他の例を探せば、その昔、業界大手が過当競争を繰り広げる栄養飲料市場において、〈オロナミンC〉は炭酸を入れることで薬局の店頭から逃れた。また最近では、「ボトム・オブ・ピラミッド」あるいは「ネクスト・ビリオン」と呼ばれる貧困層を開拓した例なども、1970年代半ばの日本車と同じく、既存プレーヤーがなおざりにしていた市場に目をつけることで競争から逃れた典型といえる。