日本が得意とする「設計・生産・組立」の付加価値が低下

――製造業における競争環境も大きく変化しています。

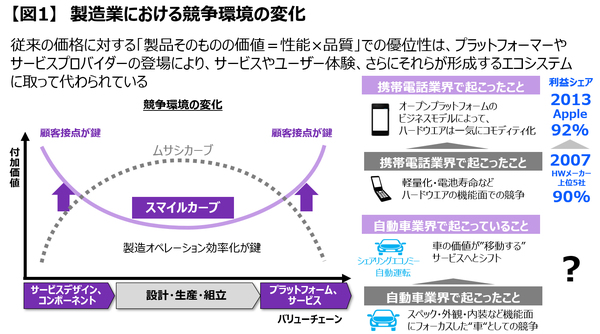

はい。バリューチェーンの付加価値の変化を見ると、従来と違って今は「設計・生産・組立」(製造オペレーションの効率化がカギ)が低くなり、「サービスデザイン、コンポーネント」と「プラットフォーム、サービス」(ともに顧客接点がカギ)が高くなっています(図1)。つまり、日本が得意とするものづくりの付加価値が下がってきているというわけです。

出所:アクセンチュア

実際に携帯電話業界で起きた現象を見ると、その変化は明白です。2007年の時点ではハードウェアメーカー5社(ノキア、サムスン、LG、モトローラ、ソニーエリクソン)の利益シェアが90%でしたが、わずか6年後の2013年には、アップル1社で利益の92%を独占するに至っています。この6年間で、サービスデザインやコンポーネント、プラットフォームに強みを持つアップルに、ほぼ全ての利益がシフトしたわけです。このようなことは特殊な例でなく、今後、さまざまな業界で起きるでしょう。

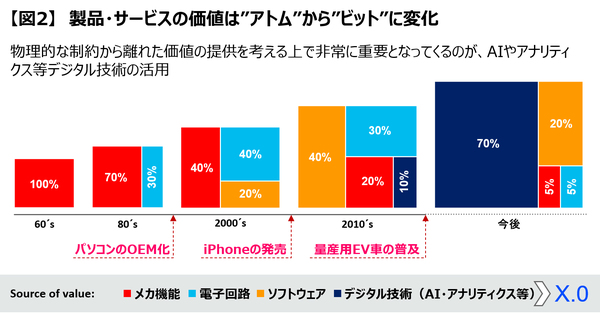

また、製品・サービスの価値を見ても、“アトム”から“ビット”に大きく変化しています(図2)。

出所:『ものづくり「超」革命』アクセンチュア著(日経BP社)

製品・サービスの価値に占めるメカ機能の割合は、1960年代には100%でした。それが80年代に入ると電子回路30%、メカ機能70%に。2000年代に入るとパソコンのOEM化に伴ってソフトウェアが20%、電子回路40%、メカ機能40%に。さらに、iPhoneが普及した2010年代にはソフトウェアが40%を占めるようになり、メカ機能は20%まで下がっています。そして今後は、AI・アナリティクスなどのデジタル技術が70%を占めるようになるでしょう。そして、そのときメカ機能の持つ付加価値は、わずか5%になってしまいます。